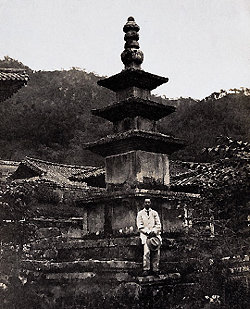

해인사 탑 앞에 선 야나기 무네요시(1916).

“‘비애의 미’가 아니라면 무엇인가”에 대한 대답은 선생님마다 달랐으되, ‘비애의 미’라는 말은 한국인의 가슴에서 일종의 ‘트라우마’가 됐다. 이는 또한 한국미의 정체성까지 왜곡했다는 점에서 ‘악랄한 일본’에 대한 적개심을 키우는 명분이 되고도 남았다. 서울 광화문에 ‘무인’인 이순신 동상을 세우고, 옛 조선총독부 건물을 ‘폭파’해버린 것도 조선이 ‘비애의 미’를 지닌 나라가 아니라는 사실을 증명하려는 의지의 표현은 아니었을까?

조선의 아름다움 지키고 알린 실천가

일본인 야나기가 누구인지에 대한 설명도, 그가 어떤 맥락에서 조선의 미를 ‘비애의 미’라고 했는지에 대한 분석도 없었다. 오로지 그의 미학이 식민지 조선을 열등하게 보는 ‘정체(停滯)사관’을 지지하고 있다는 점만이 강조됐다.

지금 광화문 일민미술관에서 열리고 있는 ‘야나기 무네요시가 발견한 조선 그리고 일본’(2007년 1월27일까지)전을 통해 비로소 그의 ‘진의’를 들을 수 있으니, 그가 말한 조선의 미가 한국과 일본에서 온전한 맥락으로 해석되기까지 무려 80년이 걸린 셈이다.

야나기가 세운 ‘조선민족미술관’(아래).

야나기 무네요시(1889~1961년)는 불과 25세에 일본 최초의 블레이크 연구서인 대작 ‘윌리엄 블레이크’를 펴낸 미학자이자, 조선의 아름다움을 지키고 알리는 일에 평생을 바친 실천가였다.

1914년 26세이던 그는 우연히 조선시대에 제작된 ‘청화모깎기초화문표주박형병’을 보게 된다.

이 병 하나가 그의 인생을 바꿔놓았다. 그는 이 백자를 통해 조선 공예의 아름다움에 맞닥뜨렸을 뿐 아니라, ‘쓰임(用)의 미’를 발견한다. 즉, 예술품이 아니라 실제 생활에서 쓰기 위해 만든 ‘민중적 공예(민예)’에서 ‘종교, 철학 및 과학이 융합된 현실적 유일의 최종점’으로서의 절대미를 찾은 것이다. 그의 이론은 유럽에서 19세기 중반에 벌어진 ‘아트 앤 크래프트’ 운동과 비교할 수 있을 만한 근대적인 미술이론이었다.

야나기 무네요시가 ‘조선의 미’를 발견한 청화모깎기초화문표주박형병과 석조물주전자, 진사호작문항아리, 목조호수편구(왼쪽부터).

“조선은 위대한 미를 낳은 나라이고, 위대한 미를 가진 민중이 살고 있는 나라입니다. 경주 석굴암을 보더라도 그것이 세계 미술에서 최고라고 찬사를 보낼 수밖에 없습니다.” -야나기 무네요시, 1920년 경성 광남 기독교회 강연에서

야나기는 중국 예술을 ‘형태의 예술’로, 일본 예술을 ‘색채의 예술’로 특징짓는다. 이에 비해 조선 예술은 ‘선의 예술’로, 강하고 위대하되 ‘비칠 듯 날카로운 순백’을 만든 강대한 중국과 달리 “옅은 무색을 보이는 한편, 분 같은 흰색에 싸여 가라앉기 쉬운 회백색을 지녔다”며 그 차이를 설명했다. 이런 맥락에서 ‘쓸쓸한’ 백색이라는 감상이 나왔다(나카리 마리, 세이션 여대 문화사학과 교수).

평판 좋은 명공 작품 아닌 대량제작 무명품

사람과 자연, 사물과 예술을 하나의 ‘생명’으로 파악한 야나기는 1922년 총독부의 광화문 철거계획에 공개적으로 반대한 소수의 일본인 중 하나였으며, 총독부 주도의 석굴암 수리와 복구 방식에도 반대했다. 그의 주장은 “우리 일본인이 본 조선에는 어딘가 그릇된 점이 있으므로” 석굴암 수복은 조선인이 해야 한다는 것이었다.

1924년 그는 서울 경복궁 안에 아시아 최초의 공예 미술관인 ‘조선민족미술관’을 연다. 조선의 미는 조선 땅에 있어야 한다는 뜻을 관철한 것으로, 그는 12년 후에야 일본 도쿄에 ‘일본민예관’을 설립한다.

일민미술관의 전시작들은 그가 세운 ‘일본민예관’ 소장품 200점과 다큐멘터리 자료로 이뤄져 있다. 그의 신념대로 소장품들은 ‘평판 좋은 명공의 작품도 아니고, 어디에서도 낙관을 찾아볼 수 없는 무명품’들이다. 이름 없는 장인들이 대량으로 제작하고 염가에 판 잡기들이지만, 그릇 하나에도 기쁨과 슬픔, 농담을 표현한 장인들의 마음이 느껴지는 작품들이다.

다소 자유분방한 기색에서는 예술가로서의 자부심이 드러나, 박물관에 있는 ‘보물’들이란 어떤 의미인지 곰곰이 따져보게 한다.

결과적으로 조선을 대상으로 한 야나기의 미학은 당시 일본 제국주의자들에 의해 조선인들의 열등함을 내세우는 근거 중 하나가 됐으며 야나기의 비저항적, 문화주의적 태도는 그의 미학 이론을 비판하는 원인으로 작용했다. 일제에 의해 수탈당하는 조선인들에게 절실했던 것은 적극적인 저항이었기 때문이다.

이번 전시는 일제에 의해 왜곡돼온 조선 미술품의 ‘쓰임의 미’를 한국인 스스로 편견 없이 보려는 첫 번째 기획이라는 점에서 의미가 있다. 한 세기 동안 한국인의 가슴에 상처를 남긴 ‘비애의 미’도 이렇게 밝은 빛에 비춰보면, 강하지만 절제된 힘이 표현되는 예술의 한 가지 방식임을 알 수 있을 것이기 때문이다.