문화평론가이며 ‘붉은 악마’ 회원으로 월드컵 기간 내내 거리응원을 체험한 이동연씨는, 두 응원 메카가 드러낸 특성을 ‘청년들의 광화문 습격사건’과 ‘서울시의 시청 앞 열린음악회’로 요약했다. 이 말은 ‘자발적, 자생적’과 ‘계획적, 의도적’이라는 차이를 담고 있다.(자세한 내용은 상자기사 참조)

“도저히 도달할 수 없는 공간”

축구 서포터즈들이 응원전 장소를 자연스럽게 서울 광화문 4거리로 택한 이유에는 두 가지가 있다. 곳곳에 이미 대형 전광판이 설치돼 있고, 동아일보사 사옥 주변 등 사람들이 모일 수 있는 열린 공간이 마련돼 있기 때문이다. 반면 시청 앞은 평소 보행조차 허락되지 않는 닫힌 공간. ‘걷고 싶은 도시 만들기 시민연대’(이하 도시연대)의 김은희 사무국장은 이곳을 “단지 차량 소통을 원활히 하기 위한 교통섬과 구획된 차선만 있을 뿐, 목숨 걸지 않으면 도저히 도달할 수 없는 머나먼 공간”이라고 했다.

월드컵 축제 열기가 채 식기도 전에 광화문과 시청 앞은 거리응원의 메카로서, 시민문화의 중심지로서 자존심 경쟁을 재개했다. 먼저 이명박 서울시장이 거리응원전의 상징적 장소로 떠오른 시청 앞 광장을 시민들에게 되돌려준다는 차원에서 보행자 중심의 광장을 조성하겠다고 전격 발표했다. 이는 ‘서울시장 직무 인수위원회’ 차원에서 건의한 내용을, 6월20일 이시장이 서울시 각 실국별 업무보고를 받는 자리에서 시민광장 연내 완공을 지시함으로써 기정사실화했다.

그 후 일주일도 안 돼 이런저런 안들이 흘러나오기 시작했다. 우선 시청 바로 앞 편도 3차로 도로와 남대문~을지로, 소공로~태평로간 왕복 3차로를 없앤 뒤 2879평 규모의 광장을 만든다는 것이다. 또 덕수궁과 프라자호텔, 웨스턴조선호텔 등 최소 세 곳에 광장과 연결하는 횡단보도를 설치해 지하도를 건너지 않고도 접근할 수 있도록 한다. 시민광장 조성 예산은 약 20억원, 서울시민의 날인 10월28일까지 완공한다는 등의 소식이 잇따랐다.

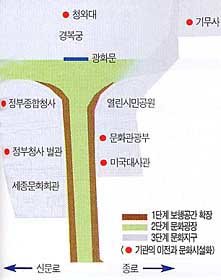

1단계는 세종로 중앙의 녹지 부분을 없애고 가운데 50m만을 차도로 허용해 세종로의 절반을 상설 광장으로 전환한다. 2단계는 세종문화회관 이면 도로와 교보빌딩, 미 대사관 이면 도로를 일방통행으로 전환하는 등 교통체계를 대체해 세종로 도로 전체를 차 없는 광장으로 만든다. 3단계는 세종로 주변 정부종합청사, 미 대사관, 문화부, 청와대와 기무사 터 등을 이전하고 이곳을 국립중앙도서관과 박물관 등으로 기능을 전환해 ‘수도의 중앙문화지구’로 조성한다. 이를 위해 사직동에서 안국동을 지하차도로 전환해 보행자가 경복궁에서 세종로로 걸어다닐 수 있도록 하겠다는 계획이다.

광장문화에 대한 열망을 활용

문화연대는 궁극적으로 세종로에서 시청 앞, 남대문을 잇는 문화거리 조성을 목표로 하고 있지만, 현재 서울시 주도로 진행되는 시청 앞 광장 조성사업과는 거리를 둔다. 서울시가 주위와의 연계문제를 해결하지 않고 시청 앞 원형공간만 서둘러 광장으로 조성할 경우 일상으로부터 고립된 ‘섬’으로 관 주도의 이벤트 장소가 되기 쉽다는 우려 때문이다. 반면 세종로 일대가 청소년들의 자발적 참여에 의한 즉흥적 응원장소였음을 부각시키며, 이곳이 문화도시 만들기의 실질적 출발점이 돼야 한다는 입장이다.

오랜 숙원사업인 문화광장 조성을 놓고 서울시와 시민단체가 꾸고 있는 동상이몽(同床異夢)은 이제 현실 속에서 접점을 찾아야 한다. 모처럼 열린 공간의 참맛을 본 시민들은 사람이 주인이 된 거리를 꿈꾼다.