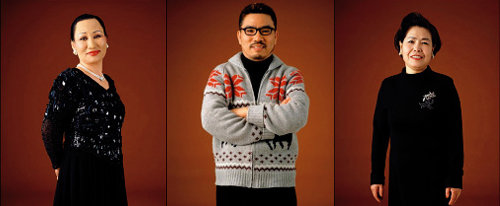

구상모 사진전 ‘헬로우 에브리바디’에 전시된 짝퉁 가수들의 사진. 패튀 김, 너훈아, 임희자(왼쪽부터).

채플린 흉내내기 대회에 채플린 본인이 참가하여 4등을 했다는 얘기가 있다. 그러니까 원본보다 더 원본 같은 짝퉁이 위로 세 명이나 있었다는 뜻. 이걸 보면 짝퉁에도 단계가 있는 듯하다. 처음에 짝퉁은 허겁지겁 원본을 따라간다. 하지만 흉내내기가 일정한 수준에 달하면, 그때 짝퉁은 원본보다 더 원본처럼 보이게 된다. 한마디로 복제가 원본을 능가하게 되는 것이다. 아마 대한민국의 짝퉁 가수들도 원본보다 더 원본 같아 보이기를 소망할 것이다.

‘빈센트앤코’가 만들어낸 시계들은 원본이 없는 명품 복제, 즉 시뮬라크르다.

짝퉁의 제국

옛날에 외제 ‘아이보리’ 비누가 이름을 날릴 때 ‘하이보리’라는 짝퉁이 있었다. 먹을거리나 일상용품 따위로 짝퉁을 만들어 파는 일을 요즘은 중국에서 대신 하는 모양이다. 코코파이, 참일슬, 롯디리아, 찐라면, 너꾸리, 신(信)라면, 비비면. 이름만 들어도 먼저 웃음이 터져 나온다. 하지만 대륙의 짝퉁 문화가 이런 애교 있는(?) 수준을 넘어 자동차나 전자제품 등 한국의 주력산업까지 건드릴 지경에 이르렀다면, 그저 웃어넘길 일만은 아니다.

짝퉁이 판치는 명품 브랜드 ‘불가리’ 제품들

EU 상공회의소의 2004년 무역장벽 보고서도 “한국이 아직도 세계에서 가장 큰 위조품 수출국이자 소비국으로 인식되고 있다”고 지적한다. 중국이 짝퉁 생산의 1위로 올라선 지 이미 오래됐지만 아직도 세계인의 기억에는 한국이 ‘짝퉁의 제국’으로 남아 있는 모양이다. 재미있는 것은 “상하이에서는 한국산 위조품이 정교한 품질 때문에 가장 인기가 많고 비싼 값에 팔린다”는 구절. 짝퉁 시장에서 중국이 물량으로 나간다면 한국은 ‘품질’로 승부하는 모양이다.

시뮬라크르

보드리야르에 따르면 복제의 발전에도 단계가 있다. 1. 복제는 실재의 반영이다. 2. 복제는 실재를 변질시킨다. 3. 복제는 실재의 부재를 감춘다. 4. 복제는 실재와 관계를 갖지 않는다. 5. 복제는 자신의 순수한 시뮬라크르다. 한마디로 복제는 처음엔 원본을 베끼다가 점차 독립된 삶을 살게 되고, 나중에는 아예 원본을 사라지게 한 뒤 대신 그 자리를 차지한다는 얘기다. 이렇게 원본 없는 복제, 원본을 대신하는 복제, 원본보다 더 원본 같은 복제를 ‘시뮬라크르’라 부른다.

짝퉁은 처음에는 원본을 그대로 베끼려 한다. 명품은 짝퉁 때문에 품격에 흠집이 생기는 반면, 짝퉁의 품격은 날로 발전한다. 그러다가 나중엔 원본으로부터 독립하여 제 길을 가게 된다. 얼마 전 한 영세업자가 가짜 명품 도매상의 주문을 받아 전문가도 가려내기 힘든 A급 짝퉁 가방을 만들다가 적발된 적이 있다. 하지만 “가방 도매상 장모가 그에게 똑같이 만들어달라고 샘플로 두고 간 명품 가방도 알고 보니 짝퉁이었다”고 한다. 한마디로 복제가 원본 행세를 한 셈이다.

이런 상황은 어떨까? 한국 시장에 자기 회사 제품의 짝퉁이 나돈다는 말을 듣고 외국 브랜드에서 조사를 나왔다. 그런데 시장에서 발견한 짝퉁에 분명히 자기들 상표가 붙어 있는데, 디자인은 자기들 것이 아니다. 그런데 그 디자인이 꽤 괜찮다. 그래서 그 디자인을 가져가 참고해서 새 제품을 만든다. 얼마든지 있을 수 있는 일이 아닐까? 이 경우 원본이 복제를 베낀 셈이 된다. 이건 어디서 들은 얘기인데, 확인할 수 없어 그냥 가정으로 남겨둔다.

최근 획기적인 사건이 발생했다. “100년 동안 유럽 왕실에만 한정 판매”됐다는 명품 시계 ‘빈센트앤코’. 하지만 유럽에 그런 브랜드는 물론 존재하지 않는다. ‘빈센트앤코’는 짝퉁이지만 원본이 없는 복제, 즉 순수한 시뮬라크르였다. 어처구니없지만 철학적으로는 대단히 수준 높은 사건이다. 한국의 짝퉁 문화가 원본을 어설프게 베끼는 전근대를 넘어 원본과 똑같은 짝퉁을 만드는 근대를 지나, 마침내 원본 없는 복제의 탈근대로 들어섰다.

시중에 유통 중인 가짜 명품들.

아직도 짝퉁을 명품으로 알고 사는 이들이 더러 있지만, 인터넷에 떠도는 ‘명품’이 대부분 가짜라는 것쯤은 다들 알 것이다. 심지어 면세점과 백화점에서도 짝퉁을 취급할 정도다. 거리에서 우리가 보는 이른바 ‘명품’들이 대부분 짝퉁이라면, 사람들은 이제 명품을 봐도 ‘혹시 짝퉁이 아닌가’ 의심을 할 것이다. 이때 복제의 홍수 속에서 원본은 사라져버린다.

짝퉁은 원래 명품임을 가장하게 마련이나, 최근에는 아예 짝퉁임을 알고 구입하는 사람들도 있다고 한다. 하긴, 주제에 넘는 명품에 큰돈을 쓰느니, 주제에 맞게 짝퉁에 만족하는 게 낫지 않은가? 어느 인터넷 사이트에서 찾은 글이다. “짝퉁이면 어떠냐? 덧붙여 자기가 할 수 있는 한계에서 꾸밀 수만 있다면 그보다 더 멋진 사례가 있냐고 묻고 싶다.” 여기서 소비에서도 짝퉁은 애써 원본을 가장하지 않고 제 존재의 가치를 인정받으며 독립된 삶을 살기 시작한다.

짝퉁의 존재에 대해 한국 사람들은 매우 너그럽다. 하긴, 짝퉁이 아니라면 무슨 수로 그렇게 많은 사람들이 명품을 걸쳐보겠는가? 게다가 짝퉁은 수입대체 효과가 있지 않은가. 짝퉁에 대한 이 너그러움은 한국이 아직 명품에 관한 한 생산국 아니라 소비국이라는 사실과 관련 있을 것이다. 하지만 명품을 생산하는 나라에서는 다를 수밖에 없다. 프랑스에서는 앞으로 짝퉁을 생산하는 사람뿐 아니라 구입하는 사람까지 처벌하는 법안을 추진 중이란다.

A급 짝퉁을 만들다가 적발됐다는 그 제조업자는 경찰에서 “내가 만든 9000원짜리 짝퉁과 수백만원짜리 명품은 품질 차이가 거의 없는데 명품은 왜 그리 비싼지 이해할 수 없다”고 말했다. ‘품질’에 관한 한 그의 말이 맞을지도 모르겠다. 하지만 명품에서 정작 중요한 것은 눈에 보이지 않는 ‘브랜드’의 가치다. 명품과 품질 차이가 ‘거의’ 없는 게 아니라 ‘전혀’ 없게 만들어도 짝퉁은 짝퉁일 뿐이다.

욕망의 허구적 실현

명품의 소비자는 ‘상품’을 소비하는 게 아니라 ‘기호’를 소비하는 것이다. 상품의 물리적 속성을 사는 게 아니라, 상품과 상품의 사이, 상품과 상품의 차이에 돈을 지불하는 것이다. 발전한 사회는 눈에 보이지 않는 상징을 생산하고, 발전하지 못한 사회는 눈에 보이는 재화를 생산한다. 한국이 주요한 짝퉁 생산국으로 남아 있는 것은 생산 자체와 생산에 대한 이 관념이 아직 ‘물질’의 생산에 고착돼 있음을 보여준다. ‘빈센트앤코’ 사건은 거기서 기호와 상징의 생산으로 도약하고 싶은 꿈의 허구적 실현이다.

명품의 가치는 ‘사회적 지위(social status)’의 과시에 있다. 때문에 그것은 대중을 배제하는 전략을 취한다. 명품은 비싸야 팔린다. 그것은 가격을 통한 수요공급의 균형이라는 경제학의 상식을 깬다. 하지만 상류층이 자신들을 배제할수록 대중은 더 명품을 갖고 싶어한다. 하지만 제한된 경제력으로 대중이 엘리트층을 따라갈 수는 없다. 엘리트는 값비싼 명품으로 계층을 가르는 선을 뚜렷하게 긋고, 대중은 값싼 짝퉁으로 그 선을 지우려 한다. 짝퉁은 상류층에 속하고 싶은 대중적 욕망의 허구적 실현이다.

대한민국에서 기호의 생산과 소비는 모두 허구적이다. 한국에서 짝퉁의 제조기술이 발달한 것은 바로 후진국형 ‘물자의 생산’에서 선진국형 ‘브랜드 생산’으로 넘어가고 싶은 염원의 허구적 실현이다. 한국에서 짝퉁의 소비가 만연한 것은 하류층의 ‘재화의 소비’에서 상류층의 ‘기호의 소비’로 넘어가고픈 대중적 염원의 허구적 실현이다. 한국에서는 짝퉁의 소비만이 아니라 명품의 소비도 허구적이다. 대중이 경제적 무리를 해가며 마련한 명품은 그들의 실질적인 경제력을 정직하게 반영하지 못하기 때문이다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)