필자의 ‘서산 갯마을’이란 시다. 서해안 지방에서는 전통 음식인 보리밥과 게장이 일미로 전해오지만, 무젓(꽃게무침)은 이와 달리 꽃게의 속살을 저민 것이라 혀끝에서 생크림처럼 녹는 맛이 청풍명월을 음미하는 듯하다.

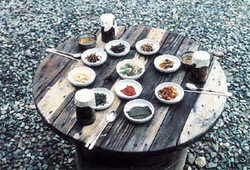

무젓은 밑반찬이라기보다는 오히려 두레음식으로 널리 애용돼 왔다. 복사꽃이 피고 탱탱 알 밴 꽃게들이 무진장 잡히기 때문이다. 진달래가 피면 부뚜막의 앵병도 주꾸미 맛에 절로 운다지만, 꽃게찜이나 무젓도 이만 못하지 않다.

서산시 축협 삼기식당(대표 정재원ㆍ041-665-5392)에 따르면 특별한 잔치나 두레마당이 벌어질 때 주문만 하면 무젓을 대량 공급할 수 있다고 한다. 이는 남도에서 홍탁(홍어+탁주)과 삼합(홍어+해묵은 배추김치+돼지편육)이 없으면 울력판이 이루어질 수 없는 것과 같다.

마당 깊은 복사꽃 환한 그늘에서 유정한 간월도의 달을 바라보며 도른거리는 꿈 같은 밤은 온전히 서산 갯마을만이 누리는 특유의 정취 아니겠는가.

‘굴, 합(蛤)과 같은 패류만은 퇴조시(退潮時)에도 도망가지 않으므로 이를 많이 포획하나 그 자원은 다함이 없다.’ 이는 ‘고려도경’ 잡속편의 일부다. 우리 국토의 다함 없는 뻘밭을 부러워하며 송나라 서긍이 쓴 글이다. 그 사신(使臣)도 무젓의 신선한 맛과 탱탱 알 실은 꽃게찜을 음미하며 썼음직하다.

‘조금 물 또랑 게’란 말도 있지만 달밤엔 갑각류의 살이 차오르지 않는다고 한다. 이유는 딱히 알 수 없지만, 태양이 떠 양기가 동하면 신체 리듬도 양기를 발산해 운동을 하고, 달이 떠 음기가 작용해 수분이 넘치면 체내 리듬도 수축과 저장이란 휴식 상태로 바뀌는 게 아닌가 싶다. 사계가 순환하듯 생체 리듬도 바뀌는 것이다.

박속밀국낙지탕은 ‘삼해횟집’(서산시 읍내동ㆍ041-665-7878)과 ‘구도회관’(서산시 팔봉면 구도리ㆍ041-662-6117), 또 지곡면 중왕리 ‘중앙낙지한마당’(041-662-9016) 등이 널리 알려졌다. 박 오가리와 낙지, 국수가 만나는 ‘더위지기’ 음식으로 최상일 듯하다. 여기에다 최근 개막된 안면도 꽃지해수욕장의 ‘꽃박람회’에 들르면 금상첨화 아니겠는가.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)