주민들 대부분은 ‘수단과 방법을 가리지 않고 돈만 벌면 된다’는 생각을 가지고 있다. 부정부패와 도덕적 타락도 심각하다. 정부가 나서서 순방향의 자본주의로 이끌어줘야 하는데, 지금 북한 정부는 과거 사회주의 국가운영 시스템으로의 복귀와 자본주의적 질서 정비 사이에서 오락가락하는 것 같다. ‘아, 옛날이여’와 ‘이미 버린(?) 몸’ 간의 갈등이다.

그 대표적인 사례가 최근 보도된 북한의 배급제도 부활이다(동아일보 8월31일자). 역사상 존재했던 사회주의 국가들은 ‘식량배급’을 사회주의의 상징처럼 여겨왔으며, 북한도 마찬가지였다. 북한은 건국 이후 줄곧 배급제를 유지해왔는데, 1990년대 중반 식량난으로 배급제도는 실질적으로 사라졌다. 그러다 최근 이를 부활한다는 소식이 들려오는 것이다.

사회주의 옷에 자본주의 몸 갈등

미국에서 지원된 쌀이 거래되는 장마당.

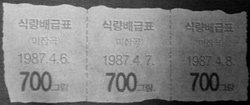

배급표는 하루에 한 장씩 15개가 이어져 ‘한 세트’를 이루는데, 결근한 날이 있으면 직장에서 한 장을 뜯어내버린다. 북한 주민들은 이것을 ‘눈깔을 파낸다’고 표현했다. 여하튼 ‘눈깔’ 몇 개가 숭숭 날아가긴 했어도, 이 배급표를 갖고 ‘배급소’에 가면 쌀로 바꿔줬다. 그러나 공짜는 아니었다. 1kg당 8전(국정가격)을 내야 했는데, 당시 노동자의 월급이 보통 600~800원이었으니 거저 가져가는 것과 다를 바 없었다.

배급량은 성인 하루 평균 700g, 학생 400~600g, 유아 100~300g이었다. 전업주부나 학생, 유아, 정년퇴임 후 연로 보장을 받는 노인 등의 양권은 인민반에서 나눠줬다. 배급소는 보통 1000가구당 1개소씩, 2~3개 동마다 하나씩 있었다. 그런데 식량난이 닥치면서 배급소가 모두 문을 닫았다. 양권을 갖고 배급소에 가봤자 바꿔먹을 쌀이 없었던 것. 이것이 바로 ‘배급중단’이었다.

이때부터 양권은 일종의 ‘부실채권’이 돼 장마당에서 거래되기 시작했다. 권력 있는 사람들은 이 부실채권을 싼값에 사들였다가 배급소에 쌀이 들어오면 더욱 많은 양을 합법적으로 빼낼 수 있었다. 그리고 그것을 장마당에 내다 팔았다. 양권을 팔아버린 사람은 장마당에서 쌀을 사먹을 수밖에 없는데, 이는 결국 자신이 판 양권으로 권력자가 사들인 쌀을 양권 판 돈으로 다시 사먹는 꼴이 된다. 이것이 북한판 ‘부익부 빈익빈’의 구조다.

북한은 2002년 7월1일 ‘경제관리개선조치’라는 것을 발표, 쌀을 비롯한 식량과 생필품의 국정가격을 대폭 올렸다. 쌀의 국정가격은 기존 1kg당 8전에서 43원으로 무려 538배 올렸고, 근로자들의 임금은 15~20배 올렸다. 국정가격과 임금체계를 현실에 맞게 개정한다는 취지였는데, 이로 인해 엄청난 인플레이션이 발생했다. 1kg에 50~65원 하던 장마당 쌀값이 7·1 경제관리개선조치 직후 90~120원으로 뛰어오르면서 수직상승해 올해 초에는 1000원까지 올랐다가, 8월 현재 700~800원으로 다소 안정세에 들어간 것이다.

요 몇 년 사이 북한은 장마당을 어떻게 해서든 폐쇄하려는 조치를 취했지만 번번이 실패했다. 시장경제라는 ‘보이지 않는 손’이 번창하는 것을 북한 당국도 막을 도리가 없었던 것이다. 그래서 무작정 장마당을 가로막을 수도 없고, 그렇다고 있을 수만도 없어 안절부절못하고 있다. 그 탓에 북한은 장마당을 통제했다가 다시 풀어주는 조치를 주기적으로 반복하는 모습을 보였다.

그러다 최근 배급제도를 부활하겠다는 결정을 내린 것이다. 이에 대해 남한의 50만t 쌀 지원 등 외부 지원 증가로 북한이 배급제도를 재개할 여유가 생긴 것 아니냐는 관측도 있었다. 하지만 북한에서 들려오는 소식은 과거와 같은 배급제도로의 부활이 아닌 것 같다.

장기적으로 이어질지 의문

지금 북한 당국은 장마당에서 쌀을 판매하는 것을 원천 금지시키고, 국가에서 쌀을 사들여 주민들에게 직접 판매하는 제도를 시행하려는 것으로 보인다. 즉 국가가 쌀에 대한 ‘독점판매권’을 갖겠다는 것이다.

이 제도가 구체적으로 어떻게 실행될지, 어떠한 의미를 담고 있는지는 더 지켜봐야 알겠지만, 일단은 자본주의 쪽으로 마냥 달려가는 경제를 사회주의 쪽으로 조금이라도 당겨보려는 조치로 풀이된다. ‘쌀에 대한 통제권’만이라도 국가에서 갖겠다는 것이기 때문이다. 이 제도는 9월 과도기를 거쳐 10월에 본격 시행된다고 한다. 때문에 국가에서 쌀을 몰수해버리기 전에 헐값으로라도 팔려는 장사꾼이 늘어나면서 장마당의 쌀 가격이 폭락하고 있다.

대한민국에서 제공한 쌀이 거래되는 장마당.

중국 쌀은 당연히 이익을 좇아 들어오는데 시장경제의 원리를 무시하고 국가가 일률적으로 지금보다 싼 가격을 매겨 수매하겠다고 한다면 북한에 쌀을 들여오려는 무역업자는 사라질 것이기 때문이다. 또 돈을 받고 판매한다고 하지만 배급을 재개할 만큼 북한의 농업생산량이 비약적으로 늘어난 징후도 보이지 않는다.

북한 당국이 쌀을 독점 판매하겠다는 것은 실패가 불을 보듯 뻔한 정책이다. 그럼에도 북한은 이를 추진하고 있다. 사회주의적 통제의 기본수단인 배급제도에 대한 미련을 아직도 버리지 못하고 있는 것이다.