”윗입술에 여드름 같은 작은 종기가 보이죠? 최규선씨는 지금 바이러스성 포진에 걸렸군요. 극심한 스트레스가 원인인 것 같습니다.”

수원 아주대병원 피부과 이성낙 교수(63)는 요즘 신문 지상을 장식하는 최씨의 얼굴에서 금세 숨은 질병을 집어낸다. 사진이나 그림만 보고도 그 사람의 건강을 알아맞히는 이른바 ‘관상 진단법’. 언론에 나서기 싫어하는 그의 성격 때문에 잘 알려지지는 않았지만 이교수의 ‘독특한’ 진단법은 27년 동안 초상화에 골몰해 온 노력의 산물이다. 이교수는 지난 75년부터 조선시대 초상화를 찾아다닌 탓에 조선시대 초상화의 대부분을 섭렵했다. 덕분에 의료계보다 고미술계에서 그를 아는 사람이 더 많을 정도.

이교수의 관상 진단법이 자리잡을 수 있었던 것은 대상을 미화하는 서양 인물화와 달리, 있는 그대로의 모습을 정직하고 가감 없이 그려내는 우리 초상화의 화풍 덕택이다. 심지어 조선 숙종 당시의 승정원 일기에는 ‘털 하나 머리카락 하나가 조금이라도 차이가 나고 다르면 다른 사람이다’고 명시하고 있다. 특히 우리 초상화는 그 사람이 죽기 직전 그려진 것이 많아 조선시대 ‘질병사’ 연구에 이보다 더 좋은 자료는 있을 수 없다는 게 이교수의 주장.

지금은 치료제가 개발돼 전혀 찾아볼 수 없는 질환도 초상화에서는 발견됐다. 조선 철종 때 그려진 초상화에서 지금은 면역 억제제의 발달로 거의 찾아볼 수 없는 ‘홍반성 루푸스’의 흔적을 찾아낸 것. 나비 모양의 붉은 반흔이 눈과 뺨 주위를 물들이는 이 질환은 결국 실명에 이르는 무서운 질환이다. 조선시대 초상화에 애꾸눈이 자주 발견되는 것도 이 때문이라고 이교수는 풀이한다. 그는 특히 조선 영조 때 어느 학자의 초상화에서 피부에 멜라닌 세포가 소실돼 생기는 백반증(백납)을 발견해 세계백반증학회가 발행하는 교과서 첫 장에 조선 선비의 얼굴을 올려놓기도 했다.

예술품에 나타난 질병에 대한 이교수의 연구는 일본에도 알려져 현지에서의 특강과 학술 발표로 이어졌고, 한때 일본 학자들의 초상화 연구 붐을 일으켰다. 하지만 결과는 대실패. 일본은 암살이 성행해 초상화가 많이 남아 있지 않은 데다, 일본 초상화는 남녀 모두 화장이 진해 질병 연구가 어려웠기 때문이다. 그는 이런 일본 초상화의 특징에 대해 “역사를 왜곡하고, 무엇인가를 꾸미려는 습성은 민족과 자기 자신에 대한 정체성 결여와 자신감 부족” 때문이라고 꼬집었다.

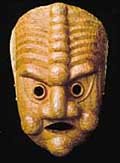

“아프리카에서 혀를 앞으로 늘어뜨린 채 온몸에 수많은 못이 박혀 있고, 배 앞에는 배 속을 들여다볼 수 있는 유리창이 달린 인물상을 발견했죠. 알고 보니 주술사가 병을 치료하는 데 쓰인 조각품이더군요. 온몸에 박힌 못은 질병의 고통을 상징하고 유리창에 달아놓은 창은 질병이 빠져나가는 통로 구실을 하는 것이죠. 지금으로 치면 이게 의료기구였던 셈이죠.” 이교수는 아프리카 원주민과 우리의 주술적 문화가 닮은 점이 많다고 말한다. 특히 아프리카의 탈에서도 역시 우리 탈과 같이 여려 병증을 그대로 표현해 놓은 것을 보고 충격받기도 했다.

“대통령의 건강은 어떤 것 같습니까. 요즘 건강 악화설이 나도는데….” 인터뷰를 끝내면서 이렇게 물었더니 그는 크게 한 번 웃은 뒤 이렇게 대답했다. “맨피부를 볼 수가 있어야죠. 화장을 많이 하셔서 알 수가 없습니다.”

생이 다하는 한 예술품에 담긴 질병을 찾아 세계를 누비고 싶다는 노교수의 꿈이 꼭 이루어지기를 빌어본다.