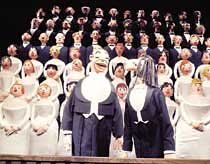

모두 18개의 장면으로 구성된 ‘진기한 콘서트’는 독창과 합창, 무용, 뮤지컬과 전위음악 등 다양한 형태의 공연을 보여준다. 다만 사람이 아닌 인형이 노래하고 서커스에 출연할 뿐이다. 객석을 메운 아이들은 화려한 차림새의 인형들이 춤추고 노래하는 장면에 정신없이 몰입한다.

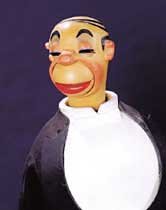

사이사이 익살스러운 표정의 사회자가 나와 공연을 해설해 준다. 사회자는 서투른 한국어로 “아저씨, 피아노 좀 옮겨주세요”라고 주문하기도 하고, “현악기 중 가장 따뜻하고 낮은 소리를 내는 첼로는 현악기 가족의 엄마랍니다”라고 어린아이들에게는 좀 어려울 듯한 메시지를 쉽게 전달하기도 한다.

1945년 러시아의 인민예술가 세르게이 오브라초프가 창작한 ‘진기한 콘서트’의 가장 큰 특징은 어린아이들에게 고급예술 보는 법을 알려주는 ‘교육적 인형극’이라는 점. 인형들은 클래식 공연은 물론, 러시아가 자랑하는 서커스도 보여준다. 아이들은 이 같은 공연을 통해 자연스레 공연예술에 친숙해진다. 러시아인들의 유별난 예술 사랑이 어디서 싹트는지 알 것 같다.

‘진기한 콘서트’는 예술을 소개하는 동시에 예술가들의 허위의식을 교묘하게 비판하기도 한다. 과장되게 팔을 떨면서 ‘짜짜짜잔~’ 하고 한없이 계속되는 관현악곡의 피날레를 지휘하는 지휘자, 거창하게 폼잡고 무대에 등장해 계속 ‘삑사리’만 내다가 인사하고 퇴장하는 첼리스트도 있다.

물론 미흡한 부분도 없지는 않다. 사회자의 서툰 한국어는 어린이들이 알아듣기에 무리일 때가 많았다. 서커스의 동물 조련 장면 등에서도 알아듣기 힘든 대사가 극을 즐기는 데 걸림돌이 되었다. 공연장인 한전아츠풀센터는 인형극을 공연하기에는 너무 큰 극장이다. 객석 2층에서는 장막 뒤로 인형을 조종하는 배우들의 오가는 모습이 그대로 보일 정도였다. 관객 박혜연씨(25)는 “큰 기대를 하고 왔는데 약간 실망스럽다. 아주 신랄하지도 재미있지도 않은 것 같다”고 말했다. 1시간30분이 넘는 공연 시간 동안 계속 집중하기가 힘들었던 듯, 2부에서는 몸을 뒤틀고 소란 피우는 아이들도 있다.

인형극이 아이들에게 교육적 효과를 준다는 것은 이미 인형극 관계자들에게는 널리 알려진 이론이다. 인형극 운동을 벌이고 있는 주부 이현숙씨는 “정서 불안 등의 증세를 보이는 아이들에게 인형을 통한 치료를 할 수 있다”고 말했다. “외국에서는 사이코 드라마에 인형극을 접목하기도 합니다. 물론 보통 아이들도 인형을 보면 굉장히 흥분하면서 좋아하죠. 36개월 정도만 되면 인형극 내용에 바로 반응합니다. 인형극은 아이들의 감성을 자극하기 때문에 EQ를 높이는 효과가 있는 것 같습니다.”

초등학교 교사인 인형극단 ‘향유와 옥합’ 김삼성 대표는 장애인을 소재로 한 인형극 ‘똑바로 보고 싶어요’를 통해 아이들에게 장애인이 무서운 존재가 아니라는 사실을 일깨워준다. 아이들은 정상인형과 장애인형이 함께 출연하는 인형극을 보던 도중 인형에게 “뇌성마비는 옮는 병이 아닌가요?”처럼 평소 궁금했던 점을 질문하기도 한다. 인형극이 장애아동에게 미치는 영향에 대한 논문으로 박사학위를 받은 김대표는 “장애아들을 위한 교육적 목적의 인형극을 더 많이 개발할 필요가 있다”고 말했다.

인형은 생명이 없는 존재지만 인형극 속의 인형은 배우의 손을 거치며 생명력 있는 존재로 거듭난다. 인형극은 아이들의 상상력에 무한한 자극을 준다. 그러나 우리는 아직도 인형극 하면 ‘콩쥐 팥쥐’류의 전래동화나 단순한 도덕적 줄거리만 떠올린다. 인형극을 통해 아이들에게 고급예술의 세계를 접하게 해주는 러시아의 저력있는 문화교육에 새삼스레 감탄사를 터뜨릴 수밖에 없을 듯하다.