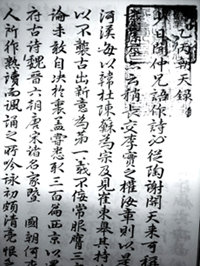

허균이 쓴 ‘을병조천록(乙丙朝天錄)’의 첫 장. 허균이 사행단의 일원으로 명나라 수도 북경에 갔을 때 느낀 정서를 한시 228편 382수로 지은 기행시집이다.

상사(上使)가 ‘이씨장서(李氏藏書)’ 1부를 구해 신기한 글이라면서 나에게 보여주었다. 그 책은 스스로 제목을 붙인 뒤 전대(前代)의 여러 임금과 신하들을 평가했는데, 그 옳고 그름을 따지고 비평하는 것이 자신의 편견을 따르지 않는 것이 없었다.

순경(荀卿)을 두고는 덕행과 업적으로 보아 유신(儒臣)의 으뜸이라 하고, 우리의 맹성(孟聖, 孟子)을 낮추어 악극(樂克)·마융(馬融)·정현(鄭玄)의 반열 아래에 두었다. 명도 선생(明道先生, 程顥)은 겨우 끝자리에 끼어 육구연(陸九淵)과 어깨를 나란히 하였다. 이천(伊川, 程)·회암(晦庵, 朱子) 두 부자(夫子)는 또 신도가(申屠嘉)의 아래에 있었으며, 소망지(蕭望之)는 행실과 업적을 높이 평가했다. 제 마음대로 올리고 낮추고 조금도 꺼리는 바가 없는지라, 나는 보고 깜짝 놀라 “이런 책은 불태워야 하고, 가까이해서는 안 될 것이오”라고 했다.

며칠 뒤 우연히 ‘경서실용편(經書實用編)’이란 책에 실린 풍기(馮琦)의 학문을 바로잡기를 청하는 상소문을 보았더니 “황상(皇上)께서 지난번에 장급사(張給事)의 말을 받아들이시어, 이지(李贄)가 세상을 속인 죄를 따져 물으시고 그의 책을 모두 불태워버렸다”는 말이 있었다. 이른바 이지란 자는 곧 ‘장서’를 지은 자로서 이학(異學)을 창도하고 그 무리 수천 명을 이끌고 날마다 주자(朱子)를 공격하는 것을 일로 삼은 자다. 그러다가 공론(公論)의 탄핵을 받아 성명(聖明) 아래서 복주(伏罪)되고, 그의 요사스럽고 괴이한 말을 실은 다소의 책 목판을 한꺼번에 깡그리 불살라버렸으니, 아름답도다! 조정에 올바른 임금과 신하가 있음이여.

상사는 곧 허균이다. 허균은 명말(明末)의 거대한 사상가 이지(李贄), 곧 이탁오(李卓吾)의 역사비평서 ‘장서’를 입수하고 감탄해 마지않았던 것이다. 이탁오는 ‘장서’에서 유가(儒家)의 역사의식을 전복한다. 이탁오는 시황제에 대해 천하를 하나로 통일한 ‘천고(千古)의 으뜸가는 제왕’으로 평가했던 것이다. 그는 재래의 역사비평을 전복하는 사유를 통해, 위의 인용에서 보는 바와 같이 맹자와 이정(二程, 程顥와 程를 아울러 이르는 말)·주자 등 유가의 도통(道統)을 철저히 해체해버린다. 이 전복적 비평은 이탁오 자신의 반유가적(反儒家的) 역사관에 근거한다. 이탁오는 ‘장서’의 ‘장서세기열전총목전론(藏書世紀列傳總目前論)’에서 “삼대(三代) 전은 내가 논할 것이 없다. 삼대 뒤는 한(漢)·당(唐)·송(宋)인데, 중간의 1100여 년 동안 유독 비평이 없었던 것이 어찌 사람들에게 비평이 없었기 때문이겠는가. 모두 공자(孔子)의 비평을 자기 비평의 근거로 삼았기 때문에 비평이 있을 수가 없었던 것”이라고 말한다. 이탁오는 공자의 비평, 곧 유가적 역사관의 기원을 비판하고, 그 역사관의 독재에서 벗어날 것을 과감하게 주문했던 것이다.

강원도 강릉시 초당동에 건립되고 있는 허균, 허난설헌 자료관. 10월 완공 예정이다.

이탁오는 알다시피 양명좌파다. 주자학이 인간 외부에 초월적으로 존재하고 있는 진리에 인간 개인의 의식과 행위를 맞추어야 한다고 역설했다면, 양명의 ‘심즉리(心則理)’는 진리가 인간의 외부가 아닌 내부에 있음을 말한다. 마음이 곧 진리이기 때문에, 진리는 곧 개인의 내부에 각각 존재하게 된다. 이제 객관적 초월적 진리는 무너지고, 진리는 주관적이고 상대적인 것이 됐다. 이탁오는 이 진리의 주체적 자각이란 사유를 극단까지 밀어붙이는 바, 그 마지막 극단에서 유가, 불가, 도가의 경계가 희미해지게 됐다. 곧 특정 종교나 교학체계의 진리만을 진리로 인정하지 않고, 진리의 상대성을 인정하게 되었던 것이다. ‘장서’는 이 상대주의적 인식을 역사에 적용한 것이다.

허균은 드디어 이탁오를 만났다. 그렇다면 이후 어떻게 되었던가. 잠시 이 이야기는 접고 허균의 책 구입에 대해 좀더 이야기해보자. 허균의 두 번째 사행에 대해 ‘광해군일기’의 사관은 묘한 이야기를 하고 있다.

이번 사행에 임금이 은(銀) 1만 몇천 냥을 주었는데, 민형남(閔馨男)이 큰돈을 역관에게 맡길 수 없다고 해, 정사·부사와 서장관의 방에 나누어 두자고 제안했다. 어느 날 밤 허균이 “은을 도둑맞았다” 하면서 텅 빈 돈궤를 사람들에게 보여주니 일행이 깜짝 놀랐다.

(‘광해군일기’ 7년 윤 8월8일)

원래 이 은은 사건의 해결을 위해 중국 조정의 요로에 뿌릴 요량으로 가져간 것이었다. 로비용 자금이었던 것이다. 이런 돈은 주었다 해도 그만, 안 주었다 해도 그만이고, 없어졌다 해도 그만인 돈이다. 다른 기록에 의하면 허균은 1만 냥의 절반을 도용하였다고 한다. 과연 허균답다.

그렇다면 허균은 이 돈을 어디에 썼던가. 그가 편집한 ‘한정록(閑情錄)’의 범례에서 스스로 이렇게 말하고 있다.

갑인(1614)·을묘(1615) 양년(兩年)에 일이 있어 두 차례 북경에 갔다. 그때 집에 있는 돈으로 약 4000권의 책을 구입했다.

강릉시 초당동에 있는 허균 시비.

어쨌거나 4000권의 서적은 엄청난 양이다. 생각해보라. 지금이라도 책 4000권은 적은 양이 아니다. 그리고 옛날 책은 부피가 크다. 4000권을 자동차나 기차가 아닌 순전히 말 등에 싣고, 압록강을 건너 북경에서 서울로 운반하는 모습을 상상해보라. 어마어마한 양이다.

4000권의 서적이 허균의 사유에 어떤 영향을 미쳤을까? 특히 괴걸(怪傑) 이탁오의 저작을 만났으니, 허균에게서 이탁오 사유의 흔적을 찾을 수 있지 않을까? 허균이 수입한 서적의 자취를 찾을 수 있는 자료는 ‘한정록’이 유일하다. ‘한정록’은 선비의 깔끔한 생활 취미에 관한 글을 발췌해 엮은 책이다. 원래 ‘한정록’은 1610년 허균이 만났던 중국 사신 주지번(朱之蕃)이 그에게 기증했던 ‘서일전(棲逸傳)’ ‘옥호빙(玉壺氷)’ ‘와유록(臥遊錄)’ 등 3종의 서적을 4문(門)으로 간략하게 분류한 것이었다. 그로부터 7년 뒤인 1617년 기준격(奇俊格)은 허균의 역모를 고발한다. 허균은 죽음의 그림자를 감지하고 불안한 시간을 보낸다. 그는 마음을 달래기 위해 조용하고 깔끔하고 세속의 명리를 벗어난 생활을 그리면서 ‘한정록’을 엮는다. 벼슬에 급급했던 경박한 허균의 또 다른 내면이다.

‘한정록’은 저작이 아니라 편서다. 그가 두 차례의 중국행에서 구입했던 4000권의 책이 편집의 주 자료가 된다. ‘한정록’의 인용 서목은 100여 종에 이르는데, 이 책들은 당시 조선에 거의 알려지지 않은 새로운 책들이었다. 이 중에서 흥미로운 책이 보인다. 1614년 그가 보고 흥분했던 ‘장서’의 저자 이탁오의 다른 저작 ‘분서(焚書)’가 인용돼 있는 것이다. ‘분서’는 어떤 책인가? ‘분서’에는 양명좌파적 사유의 한 극단을 이루었던 이탁오 사상의 핵심이라 할 수 있는 ‘동심설(童心說)’과 ‘하심은론(何心隱論)’ 및 독특한 그의 사론(史論)이 실려 있다. 이탁오를 죽음으로 몰아넣었던 책 역시 ‘분서’였다.

허균 연구자들은 바로 이 ‘분서’에 주목했다. 허균 사상을 논하면서 ‘한정록’의 ‘분서’는 허균을 이해하는 중요한 고리 구실을 했다. 허균 연구자들은 이제까지 ‘한정록’에 한 번 인용된 ‘분서’를 보고 허균이 양명좌파의 사상을 받아들였다고 판단하고, 이 판단을 근거로 허균을 성리학과 각을 세운 사상가로 설정했던 것이다. 여기에 ‘홍길동전’과 또는 그를 죽음으로 몰아넣었던 역모사건이 겹쳐진다. 드디어 허균은 성리학이 지배하는 중세를 걷어차고 민중반란, 혹은 민중혁명을 꿈꾼 혁명가로 탄생한다. 급기야 그는 ‘조숙한 근대인’의 이미지를 갖게 됐다. 이렇게 읽은 허균이 근본적으로 ‘근대’의 자생적 발아(發芽)를 한국사 내부에서 찾으려는 내재적 발전론의 시각에서 나온 것임은 두말할 나위가 없다.

그런데 이 일을 어찌할 것인가. 허균이 인용하고 있는 ‘분서’는 오종선(吳從選)이란 사람이 엮은 ‘소창청기(小窓晴記)’란 책에 실린 것을 재인용한 것이다. 따라서 허균은 ‘분서’를 본 적이 없는 것이다. 백 번 양보해서 ‘분서’를 보았다 하자. 그래도 그의 문집 ‘성소부부고(惺所覆藁)’에서 이탁오의 영향을 발견하기란 불가능하다. 왜냐? 지금 남아 있는 허균의 문집 ‘성소부부고’는 허균 자신이 편집한 것이다. 허균은 1611년 자신의 손으로 문집을 엮어 ‘해내(海內) 대방가(大方家)의 말 한 마디를 빌려 책머리를 장식하고 싶다’며 중국으로 보냈고, 1613년 봄 중국 문인 이정기(李廷機)가 그 서문을 증정했다. 곧 현존본 ‘성소부부고’는 1611년 이전의 작품만을 수록하고 있는 것이니, 우리는 허균의 만년, 즉 1612년부터 1618년까지 7년 동안의 작품은 그 존재를 확인할 도리가 없다. 허균이 북경에서 1614, 1615년에 이탁오의 저작을 구입해 읽고, 이탁오의 사상으로부터 영향을 받았다고 가정해도 그 영향이 어떤 형태의 것인지 확인할 아무런 자료가 없는 것이다. 곧 ‘성소부부고’란 텍스트에서 허균이 양명좌파의 영향을 받았다는 증거는 어디에도 없다. 허균을 양명좌파의 영향을 받은 사람으로 판단하는 것은, 20세기 이후 연구자의 희망사항일 뿐인 것이다.

죽음 직감한 뒤 문집 정리해 사위에게 보내

허균이 수입했던 4000권의 책은 어디로 갔을까. 1617년 자신의 죽음을 직감한 허균은 사위 이사성(李士星)에게 자기 문집을 정리해 보낸다. 그리하여 ‘역적’의 문집이 세상에 남게 된 것이다. 그런데 이사성의 아들인 이필진(李必進)의 묘지명(墓誌銘)(恬軒集 권33)에 “수천 권의 서책을 집에 간직하고 있었으니, 이것은 허씨(許氏)의 책”이라는 말이 실려 있다. 허균의 책은 외손가로 전해졌던 것이다. 하지만 책은 알아보는 사람이 있어야 값을 발한다. 허균은 50살에 형장의 이슬로 사라졌다. 천재 허균이 읽지 않으면 그 무슨 소용이 있으랴.

허균이 죽지 않았다면, 우리의 사상사는 얼마나 더 풍성해졌을까. 재능 있는 사람을 몰아서 죽이는 사회란 정말 끔찍한 것이다. 허균이 자신의 재능을 주체하지 못해 경박스럽게 굴었던 것이 사실이지만, 그 천재를 용납하지 못하고 비난으로 일관하다가 마침내 형장의 이슬로 사라지게 한 조선 사회는 더더욱 경망하다. 허균은 천재였지, 이단은 아니었다. 허균은 우리의 선입관과는 달리 이탁오처럼 성리학에 대해 철저하게 각을 세운 사상가가 아니었다. 그가 이탁오의 ‘분서’를 읽고 사유를 더 발전시켰더라면, 정녕 이단이 될 수 있었을 것이다. 이단이 없는 역사란 어딘가 쓸쓸하지 않은가. 지금 한국 사회에는 과연 이단이 있는가. 이단이 나올 가능성조차 뭉개버리는 사회가 아니겠는가. 끌끌!