모스크바 중심가에 있는 삼성 갤러리 건물(오른쪽)과 내부. 삼성 갤러리는 각종 신제품을 전시해 광고 효과와 함께 소비자들이 직접 제품을 체험할 수 있도록 하고 있다.

1998년 8월17일 러시아 정부는 “모든 외채 지불을 90일간 유예한다”는 폭탄선언을 했다. 그해 초부터 국제금융계의 ‘큰손’ 조지 소로스가 경고하던 ‘러시아 모라토리엄’ 사태가 현실화된 것. 그때까지 러시아는 시장경제로 전환한 뒤 처음 맞는 호황을 한껏 누리고 있었다. 하지만 실제로는 이 모든 것이 거품이었던 셈이다.

잘나가던 러시아 시장이 핵폭탄을 맞은 것 같았다. 하루아침에 금융거래가 마비되고 대형 상점들은 영업을 중단했다. 러시아에 진출해 한창 사업을 확장하던 외국 기업들은 초유의 사태에 당황했다. 물건은 팔리지 않아 재고가 쌓이기 시작했다. 게다가 당시 러시아의 사업 관행에 따라 현지 딜러들에게 외상으로 준 물건 대금을 받을 길이 없었다.

“더 손해 보기 전에 러시아를 떠나자.” 소니 등 외국 대기업들은 앞다퉈 짐을 챙겼다. 러시아를 떠나거나 사업 규모를 축소했다. 끝까지 남은 것은 삼성전자와 LG전자, 현대자동차 등 한국 기업뿐이었다. 그도 그럴 것이 러시아는 사회주의 붕괴로 모처럼 찾은 거대시장이었다. 일본과 미국, 유럽 기업을 따라잡을 수 있는 마지막 기회의 땅이라는 각오로 들어온 곳이어서 이대로 돌아갈 수는 없었다. 더 물러설 데도 없었다.

“어떤 위기에도 상대 믿고 끝까지 함께” 각인

당시 러시아 최대의 컴퓨터 판매업체인 비스트(Vist)사는 삼성전자로부터 모니터를 공급받는 최대 거래처였다. 외상으로 가져간 물량은 600만 달러어치. “돈을 갚아라.” “조금만 기다려달라.” 지루한 협상이 시작됐다. 이전에는 이런 상황을 상상도 못했기 때문에 담보 같은 것도 없었다.

결국 삼성전자는 비스트가 갖고 있던 6층짜리 사옥을 대신 받기로 했다. 러시아는 지독한 관료주의의 나라다. 소유권 이전 절차만 1년이 걸린 끝에 2000년 무사히 건물을 인수했다.

하지만 삼성전자가 원했던 것은 이 건물이 아니었다. 못 받은 대금을 돌려받는 것이 목적이었다. 그래서 약속을 했다. “5년 안에 외상대금을 갚으면 되돌려주겠다. 그동안에는 이 건물에 손대지 않겠다.” 삼성전자는 비스트가 그대로 이 건물을 사무실로 쓰도록 했고 건물 관리도 맡겼다. 임대 수입도 챙기지 않았다.

다행히 러시아 경제는 2000년부터 살아나기 시작했다. 고유가 덕분이었다. 모스크바의 부동산값은 몇 배가 올랐다. 하지만 삼성전자는 이 건물을 팔지 않고 비스트가 돈을 갚기를 기다렸다. “우리는 부동산으로 돈 벌 생각이 없다. 약속을 지킨다.”

그동안 사옥을 되찾기 위해 눈물겨운 재기 노력을 해온 비스트는 지난해 약속했던 기간이 끝나기 직전 극적으로 모든 돈을 갚고 건물을 찾아갔다. 두 회사 대표는 밤늦도록 말없이 보드카를 마셨다. 5년 전의 약속은 결국 이뤄진 것이다.

모스크바 중심가 어디서나 만날 수 있는 삼성의 거리 광고.

최초 상기도(TOM, Top of mind) 조사라는 것이 있다. 소비자에게 특정 분야 브랜드 중 가장 먼저 생각나는 것 하나만 지목해보라는 질문을 하는 조사 방법이다. 지난해 TOM 조사에서 러시아 소비자 100명 중 28명이 전자제품 브랜드 하면 가장 먼저 삼성을 떠올리는 것으로 나타났다. 삼성의 TOM 인덱스는 27.8%로, 2위의 보시(11.2%)와 3위인 소니, 파나소닉(9.9%)을 크게 따돌렸다. 삼성은 브랜드 인지도(BAS) 조사에서도 1위를 차지했다. 러시아 사람 10명 중 삼성이라는 브랜드를 모르는 사람은 겨우 1명꼴이다.

시장 흐름 읽고 과감한 투자도 한몫

러시아에서 삼성전자가 확고하게 자리잡은 이유는 90년대 초 개방 직후 어려운 시기에 가장 먼저 들어와 위기를 겪으면서도 끈질기게 시장을 지켰기 때문이다. 삼성전자는 러시아 사회에 공헌하고 뿌리를 내리고 싶다는 말을 유난히 자주 한다.

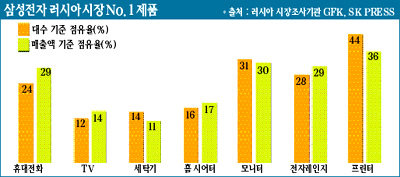

물론 삼성이 끈기와 의리만 앞세워 1등이 된 것은 아니다. 국내에서도 삼성의 영원한 라이벌인 LG전자는 러시아에서도 전 품목에서 삼성과 치열하게 경쟁하고 있다. TV와 모니터에서는 삼성이 앞서고 에어컨과 세탁기 등 ‘백색가전’에서는 LG가 강하다는 것이 대체적인 평가. 하지만 전체 매출에서 LG는 삼성에 밀린다. 휴대전화 판매에서 격차가 크기 때문이다.

삼성은 1999년부터 러시아 시장의 주력 상품을 TV에서 휴대전화로 바꿨다. 당시 러시아 시장의 수준을 봐서 시기상조라는 반대 의견도 있었다. 하지만 러시아 휴대전화 시장이 폭발적으로 성장하면서 한발 앞서 휴대전화에 마케팅을 집중한 선택이 옳았던 것으로 드러났다. 이처럼 시장의 흐름을 미리 읽고 과감한 투자를 한 것이 계속해서 적중하면서 삼성전자는 러시아 시장에서 1위에 올라설 수 있었다.

|

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)