봄이 되면 목련과 개나리, 진달래가 피어나고, 가을엔 대추나무와 밤나무에 열매가 열린다. 도심 주택가에 15평 가까운 나무 그늘이 생기자 동네 아이들은 한여름의 땡볕을 피해 하나둘씩 김씨 집 잔디밭으로 모여들었고, 외지인들도 정원에 마련된 그루터기 의자에 앉아 고된 일상을 잠시 쉬어간다.

이전에는 대낮에도 담 안 정원에 누군가 있는 듯한 두려움에 떨던 김씨의 부인은 담을 허문 다음부터는 오히려 도둑 걱정을 하지 않는다. 담을 허무니 두려움이 없어지고, 세상이 한눈에 들어오기 시작했다. 이웃의 따뜻한 정까지도.

대구YMCA 소속 시민운동가인 김씨가 담을 허문 뒤 5개월이 지난 99년 5월에는 김씨 집에서 100여m 떨어진 삼덕2가 남창수씨 집의 담장이 사라졌다. 김씨의 조그만 단독주택이 멋진 정원이 딸린 ‘저택’으로 바뀌는 모습을 지켜본 남씨 역시 결심한 것.

이젠 그의 집에도 비단잉어가 뛰노는 연못 위로 물레방아가 앙증맞게 돌아간다. 그 옆으로 야자수 민들레 장미 같은 꽃들과 포플러나무, 키 낮은 가로등이 어우러져 그의 집은 환상적인 ‘쌈지공원’으로 변모했다. 집 앞 도로는 탁 트인 남씨 집 정원의 한 부분이 된 지 오래. 정원의 조망권을 막을까 외지인은 남씨 집 앞에 주차도 못한다.

대구 시민들이 이처럼 너도나도 집의 담장을 허물겠다고 나서는 이유는 무엇일까.

“민간 건물의 담장을 허물고 정원을 조성할 경우, 시비 300만원을 지원하고 정원 조성 전 과정을 시에서 대행해 주기로 했더니 신청자가 폭주하고 있습니다. 어려운 처지의 사람들에게 집을 고쳐주는 모 방송사의 ‘러브하우스’ 프로그램을 정원 가꾸기에 도입한 ‘러브가든’ 방식이라고나 할까요. 권위와 불신의 상징인 담장을 허물고 이웃간에 정이 흐르는 쾌적한 주거공간을 만든다는 시민운동의 주제가 ‘그린(green) 대구 건설’이라는 시의 정책과 맞아떨어진 거죠.” 대구시청 자치행정과 한수구 주임의 말이다.

담장 철거 쓰레기를 무상 처리해 주는 것은 기본. 정원의 조경은 대학 교수와 조경업체, 시민단체 전문가로 구성된 담장 허물기 운동 자문위원회가 총출동해 집주인이 그려놓은 꿈의 정원을 현실로 만들어 준다. 조경비가 300만원 이상 들면 자문위원회에 소속된 조경업체가 원가로 시공한다. 대신 자신들의 작품임을 알리는 조그만 표석을 달아야 한다는 조건이 붙을 뿐이다. 조경업체 대표 이모씨는 “우리 조경 역사에 새로운 한 획을 긋는 일에 참여하는 게 자랑스럽다.”고 말한다.

올해부터 정원 내에 주차 면적을 확보하면 50만원을 더 얹어주고, 신축 건물의 담을 쌓지 않을 경우 150만원까지 포상금을 주기로 하면서 신청자는 부쩍 늘어났다. 올 한 해 담장 허물기에 배당된 시 예산 1억여원을 모두 쓰고 추경예산을 편성해야 할 정도.

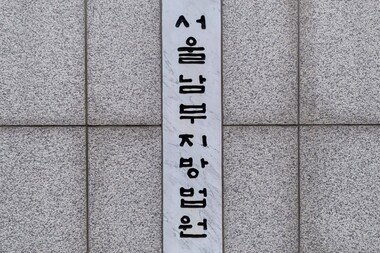

시청 직원이면서 시민단체 사무국의 직원이기도 한 최미경씨는 “신청자는 많은데 예산이 모자라 정원 면적이 넓고 가시적 효과를 볼 수 있는 곳을 우선 선정하고 있다. 각 구청 홈페이지에서 담장 허물기 조회 건수가 1600건이 넘고, 신청자도 100여건이 넘는다”고 말한다. 이와 같은 대구시의 담장 허물기 붐은 지난 96년부터 이미 예고된 것이었다. 대구시는 지난 96년 공공기관 담장 허물기에 나서 151개소의 행정기관과 병·의원, 학교의 담을 허물고 그 마당을 공원으로 만들었다. 현재 대구시의 모든 관공서는 담이 없다. 시민들은 물론 대환영. 관공서의 문지방을 낮추는 동시에 도심에 새로운 휴게 공간이 생기는 것에 반대할 이유가 없다.

“옆집들 보세요, 얼마나 예뻐요. 옆집과 정원을 함께 쓰니 저희 집 정원이 두 배로 넓어 보이잖아요. 아마 300m 거리 안에 있는 단독주택들은 모두 담을 허물 거예요. 전국적인 명물이 될 겁니다.”(주민 이원선씨)

“앞마당을 훤히 내놓은 집들, 골목을 수놓은 아름다운 벽화, 그리고 미술관 과 국악원이 한 동네에 모인 곳이 있다면….” 영화에서나 볼 수 있는 마을이라고 생각하겠지만 담장 허물기 운동의 진원지인 중구 삼덕동에서 이런 모습은 이미 현실로 이루어지고 있다. 삼덕초등학교 관사의 담이 허물어진 후 일본식 건물은 아담한 미술관으로 변했다. 원래 원룸 임대주택이 들어설 예정이었던 그 옆의 한옥은 한 시민운동가가 인수해 국악원을 만들었다. 100여평에 이르는 마당 역시 주민을 위한 공연시설로 탈바꿈했다. 물론 담은 없다.

“창을 열고, 담을 허물어야 세상이 보이지 않습니까. 폐쇄성과 비타협성 의 상징인 담을 허물고서야, 상생과 타협의 문화를 정착시킬 수 있겠죠. 우리는 지금 눈에 보이는 벽을 허물어뜨림으로써 사고의 벽과 한계도 함께 무너뜨리고 있는 것입니다.”(김경민씨)

시민단체와 관(官)이 함께 하는 대구시의 담장 허물기 운동이 도심 환경운동의 새로운 화두로 떠올랐다.