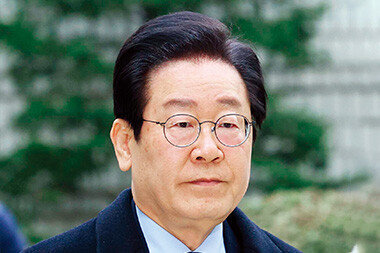

2004년 10월28일 노무현 대통령(왼쪽)이 청와대에서 이명박 서울시장과 만나 악수를 하고 있다.

이명박 전 서울시장의 한 측근은 꽤나 격앙된 반응을 보였다. 노무현 대통령과 이 전 서울시장이 손을 잡는다는 이른바 ‘노-이 연대설’의 가능성에 대해 묻자 돌아온 반응이었다. 팩트(fact)도 없다. 당사자들도 완강히 부인한다. 하지만 ‘노-이 연대설’은 끊임없이 흘러나왔다. 최근엔 이 전 시장과 같은 고려대 출신인 안희정 씨가 중간에서 연결고리 역할을 하고 있다는 그럴듯한 각색까지 더해졌다. 노-이 연대설은 앞으로도 계속 정치권 주변을 맴돌 것이란 게 관계자들의 전망이다.

왜 그럴까. 노-이 연대설이 나온 배경부터 따져보자. 이 전 시장은 한나라당 대권 주자 가운데서도 이념적 스펙트럼이 가장 넓다. 손학규 전 경기도지사가 상대적으로 왼쪽, 박근혜 전 대표가 오른쪽에 치우친다면 이들을 아우르는 게 이 전 시장의 이념 스펙트럼의 너비다. 적어도 일반 대중의 눈에는 그렇게 보인다.

그러니 이 전 시장은 어디에 갖다붙여도 그림이 된다. 보수면 보수, 진보면 진보, 모두 말이 되고 모양새가 산다. 지난해 10월1일 청계천 복원 완공식장에서 노 대통령과 이 시장이 악수를 나누었다. 어려운 환경을 뚫고 그 자리에 서기까지 두 사람의 이력은 상당히 닮았다. 그날 그 모습을 보면서 2007년 노-이 연대의 그림을 그리던 사람들도 있었다.

노-이 연대설은 이 전 시장이 한나라당 내 경쟁구도에선 박 전 대표에게 밀리는 현 상황의 산물이기도 하다. 노-이 연대설이 본격화됐던 시기는 7월11일 한나라당 전당대회 이후. 당대표 선거에서 강재섭 의원과 이재오 의원을 각각 대리인으로 내세워 이 전 시장 진영과 박 전 대표 진영 간 양보 없는 맞대결이 펼쳐졌고, 승자는 박 전 대표였다. 이 전 시장 쪽에선 “이대로 가면 이후 당내 대권 경쟁에서도 밀릴 것”이란 관측이 나왔다.

양쪽 모두 부인에도 연대설은 계속

대중지지도에서는 이 전 시장과 박 전 대표가 우열을 가리기 힘든 접전을 펼치고 있지만, 당내 세력구도에선 박 전 대표가 우위라는 데 당 안팎의 분석이 일치한다. 당내에서 밀린다면 이 전 시장이 선택할 수 있는 길은 뭘까. 이런 추론이 노-이 연대설을 끌어냈다.

이렇다 할 대권 주자 한 명 없는 여권의 절박한 사정도 노-이 연대설을 피워 올렸다. 여권이 현재의 동서 지역구도 아래에서 승리하기 위해서는 다시 영남 후보를 내세워야 한다는 분석이 많다. 야당 유력 후보 가운데 한 명을 데려올 수 있다면 금상첨화다. 다만 반(反)한나라 개혁 연합의 명분은 갖춰줄 수 있는 인물이어야 한다. 누구인가.

노-이 연대설의 대칭점에는 김대중 전 대통령과-박 전 대표의 연대설이 있다. 김-박 연대설에 대해 박 전 대표 쪽에선 적극 부인하지 않는다. 공공연히 희망사항, 나아가 최상의 집권 그림이라는 얘기도 한다. 노-이 연대에는 여권의 희망사항이 담겨 있고, 김-박 연대에는 한나라당의 기원이 담겨 있음을 알 수 있다. 결국 노-이 연대설은 실체가 있다기보다 이런저런 상황이 짜깁기되어 만들어진 모자이크인 셈이다.

그 때문에 현실화 가능성은 지극히 낮다. 특히 이 전 시장이 완강하게 부인하는 마당이라 실현 가능성은 제로에 가깝다. 하지만 한 정치전문가는 “노-이 연대가 반드시 이 전 시장을 주인공으로 해 현실화하란 법은 없다”고 말했다.

연말과 내년 초를 지나 한나라당의 대권 경쟁이 본격화되고 주자 간 우열이 가려지면 상황은 더욱 복잡해질 것이다. 정권을 재창출해야 하는 여권과 야당 내 경쟁에서 밀려난 특정 인물이 화학적으로 결합하는 일이 일어나지 말란 법이 없다. 어떤 그림이 그려질지는 아무도 모른다. 한국 정치판에서 안 되는 게 도대체 어디 있겠는가. ‘노-이’ 연대설이 당사자들의 부인에도 계속 정치권 주변을 맴도는 이유일지도 모른다.