월드컵 초창기에는 공격 지향적인 M-M 포메이션(4-2-4)이 주류를 이뤘다. 1930년대를 주름잡은 ‘기적의 팀(Wunderteam)’ 오스트리아가 개발한 이 시스템은 우루과이(1930, 50년)와 이탈리아(1934, 38년)를 각각 두 차례 월드컵 챔피언에 등극시켰다. 50년대 34경기 연속 무패의 기록을 세우며 ‘매직마자르(마법의 팀)’로 불린 헝가리가 사용한 시스템도 ‘M-M’이었다.

54년 스위스월드컵에서 M-M은 ‘WM’에 무릎을 꿇는다. 독일(당시 서독)은 WM이라고 불린 3-2-2-3을 들고 나와 우승을 차지, 세계 축구에 획기적인 전술 변화를 가져왔다. WM은 오프사이드 룰의 개정에 발맞춰 수비를 강조한 전술로, 독일은 M-M을 구사한 헝가리를 무찌르고 우승을 거머쥔다.

58년 스웨덴월드컵에서 펠레를 앞세운 브라질은 세계 최초로 포백을 가동했다. 브라질의 4-2-4 포메이션은 수비의 안정성을 강조하면서 공격 시엔 측면 수비 2명이 미드필드나 상대 진영으로 넘어가 8명이 공격에 가담, 상대 수비라인을 초토화하는 전술이었다. 브라질은 70년 멕시코월드컵까지 이 포메이션으로 세 차례 월드컵 우승컵에 입을 맞췄다.

74년 서독월드컵에선 ‘토털사커’라는 신개념이 등장했다. 요한 크루이프를 앞세운 네덜란드는 ‘전원 공격, 전원 수비’라는 획기적인 발상 전환을 통해 세계 축구의 중심에 편입했다. 하지만 토털사커는 우승을 차지하지 못했다. 74년엔 베켄바우어가 버티고 있던 독일에 결승전에서 패했고, 78년 아르헨티나월드컵에선 최초로 대인방어와 지역방어를 혼용한 수비 전술을 꾸린 아르헨티나에 우승을 내주었다.

82년 스페인월드컵의 화제는 ‘카테나치오(빗장수비)’였다. 이탈리아는 스리백 혹은 포백 수비라인 뒤에 추가로 1명의 수비수를 두었다. 수비를 뚫고 들어오는 볼을 빗자루로 쓸 듯 걷어내는 수비 시스템을 가동한 것. 이탈리아는 이 대회에서 축구의 재미를 다소 반감시킨 이 전술로 통산 세 번째 월드컵 챔피언에 올랐다.

수비가 득세하면 공격이 더욱 강해지는 법. 86년 멕시코월드컵에서 마라도나를 앞세운 아르헨티나는 리베로(스위퍼)를 두고, 공격을 강조한 형태의 3-5-2를 가동하며 우승을 차지했다. 이 시스템은 90년 이탈리아월드컵에서 ‘압박 축구’로 발전한다. 당시 32년 만에 본선 무대를 밟은 한국은 포백을 가동한 4-4-2로 맞섰지만 수준 차이를 실감하며 1무2패로 조별리그에서 탈락했다.

90년 이탈리아월드컵은 3-5-2의 전성시대였다. 우승팀 독일부터 6위까지의 팀이 모두 3-5-2를 기본 포메이션으로 이용했다. 94년 미국월드컵에서는 4-4-2 시스템이 다시 득세했다. 우승팀 브라질부터 4위 불가리아까지 모두 4-4-2를 구사한 것.

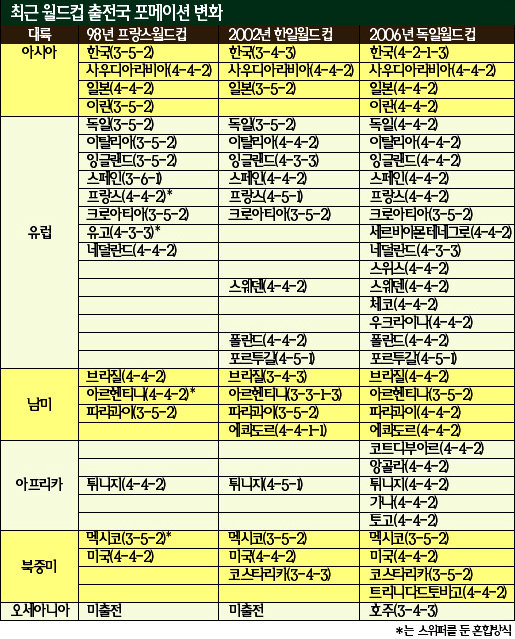

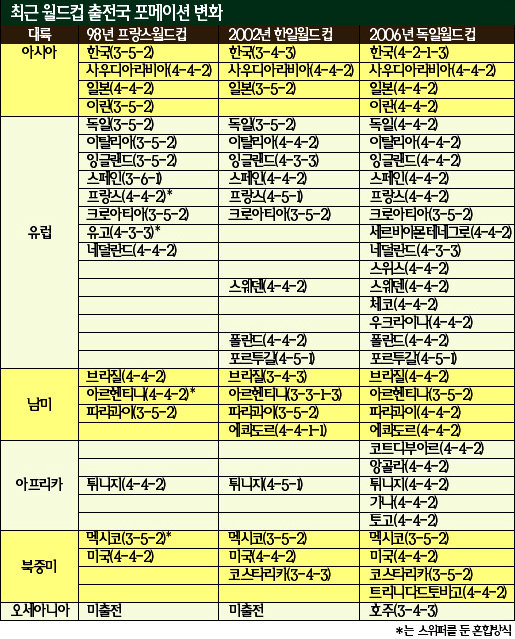

98년 프랑스월드컵은 ‘전술들이 화해한 대회’라고 불린다. 포백과 스리백이 공존했고, 대인방어와 지역방어가 뒤섞인 것. 이 대회에선 변형된 4-4-2가 우승과 준우승을 차지했다. 결승전에서 만난 프랑스와 브라질은 미드필드에 앵커맨을 둔 포백을 사용했다.

한국은 90년 이탈리아월드컵부터 98년 프랑스월드컵까지 스위퍼의 역할을 강조한 3-5-2 시스템을 가동했지만 세계 축구의 흐름을 제대로 파악하지 못하고 번번이 예선 탈락의 고배를 마셔야 했다. 2002년 한일월드컵에서는 스리백을 사용한 팀이 1~4위를 휩쓸며 강세를 나타냈는데, 스위퍼를 두는 고전적 3-5-2가 아니라 지역방어를 근간으로 한 일자 스리백이 대세를 이뤘다. 한국은 이 대회에서 3-4-3으로 돌풍을 일으켰다.

54년 스위스월드컵에서 M-M은 ‘WM’에 무릎을 꿇는다. 독일(당시 서독)은 WM이라고 불린 3-2-2-3을 들고 나와 우승을 차지, 세계 축구에 획기적인 전술 변화를 가져왔다. WM은 오프사이드 룰의 개정에 발맞춰 수비를 강조한 전술로, 독일은 M-M을 구사한 헝가리를 무찌르고 우승을 거머쥔다.

58년 스웨덴월드컵에서 펠레를 앞세운 브라질은 세계 최초로 포백을 가동했다. 브라질의 4-2-4 포메이션은 수비의 안정성을 강조하면서 공격 시엔 측면 수비 2명이 미드필드나 상대 진영으로 넘어가 8명이 공격에 가담, 상대 수비라인을 초토화하는 전술이었다. 브라질은 70년 멕시코월드컵까지 이 포메이션으로 세 차례 월드컵 우승컵에 입을 맞췄다.

74년 서독월드컵에선 ‘토털사커’라는 신개념이 등장했다. 요한 크루이프를 앞세운 네덜란드는 ‘전원 공격, 전원 수비’라는 획기적인 발상 전환을 통해 세계 축구의 중심에 편입했다. 하지만 토털사커는 우승을 차지하지 못했다. 74년엔 베켄바우어가 버티고 있던 독일에 결승전에서 패했고, 78년 아르헨티나월드컵에선 최초로 대인방어와 지역방어를 혼용한 수비 전술을 꾸린 아르헨티나에 우승을 내주었다.

82년 스페인월드컵의 화제는 ‘카테나치오(빗장수비)’였다. 이탈리아는 스리백 혹은 포백 수비라인 뒤에 추가로 1명의 수비수를 두었다. 수비를 뚫고 들어오는 볼을 빗자루로 쓸 듯 걷어내는 수비 시스템을 가동한 것. 이탈리아는 이 대회에서 축구의 재미를 다소 반감시킨 이 전술로 통산 세 번째 월드컵 챔피언에 올랐다.

수비가 득세하면 공격이 더욱 강해지는 법. 86년 멕시코월드컵에서 마라도나를 앞세운 아르헨티나는 리베로(스위퍼)를 두고, 공격을 강조한 형태의 3-5-2를 가동하며 우승을 차지했다. 이 시스템은 90년 이탈리아월드컵에서 ‘압박 축구’로 발전한다. 당시 32년 만에 본선 무대를 밟은 한국은 포백을 가동한 4-4-2로 맞섰지만 수준 차이를 실감하며 1무2패로 조별리그에서 탈락했다.

90년 이탈리아월드컵은 3-5-2의 전성시대였다. 우승팀 독일부터 6위까지의 팀이 모두 3-5-2를 기본 포메이션으로 이용했다. 94년 미국월드컵에서는 4-4-2 시스템이 다시 득세했다. 우승팀 브라질부터 4위 불가리아까지 모두 4-4-2를 구사한 것.

98년 프랑스월드컵은 ‘전술들이 화해한 대회’라고 불린다. 포백과 스리백이 공존했고, 대인방어와 지역방어가 뒤섞인 것. 이 대회에선 변형된 4-4-2가 우승과 준우승을 차지했다. 결승전에서 만난 프랑스와 브라질은 미드필드에 앵커맨을 둔 포백을 사용했다.

한국은 90년 이탈리아월드컵부터 98년 프랑스월드컵까지 스위퍼의 역할을 강조한 3-5-2 시스템을 가동했지만 세계 축구의 흐름을 제대로 파악하지 못하고 번번이 예선 탈락의 고배를 마셔야 했다. 2002년 한일월드컵에서는 스리백을 사용한 팀이 1~4위를 휩쓸며 강세를 나타냈는데, 스위퍼를 두는 고전적 3-5-2가 아니라 지역방어를 근간으로 한 일자 스리백이 대세를 이뤘다. 한국은 이 대회에서 3-4-3으로 돌풍을 일으켰다.

|