혼슈 북부에서 동해를 끼고 달리다 만난 해수욕장. 휴일이라 사람이 많았다.

무릎에 이상이 생긴 것은 아키타현을 지날 때였다. 전날 배를 타고 혼슈에 도착해 더위 속에서 오후에만 80km 이상을 달렸고, 그 날 하루에만 145km를 가야 했다. 페달을 밟을 때마다 조금이라도 앞으로 더 나아가게 기어비를 무리하게 높인 게 화근이었다. 목적지를 30km가량 남기고 갑자기 왼쪽 오금이 찢어지는 듯한 통증이 왔다.

즉시 자전거를 세웠다. 마사지를 하고 파스를 붙인 뒤 라이딩을 재개했지만 도저히 계속 갈 상황이 아니었다. 결국 목적지를 20km 남기고 동행자와 자전거를 바꿨다. 취재 장비 등으로 무거운 필자의 자전거 대신 동행자의 자전거로 갈아탄 것이다. 일단 그렇게 겨우 숙소에 도착했다.

숙소에 들어서는데 걷기 힘들 정도의 통증이 느껴졌다. 인대에 이상이 생긴 게 아닌가 싶어 겁이 덜컥 났다. 인터넷을 찾아보니 자전거를 당분간 쉬어야 할지 모른다는 글이 쏟아졌다. 주변 사람들에게 큰소리치고 왔고 기사 연재도 있는데 여기서 포기해야 하나. 숙소에서 안정을 취하는데 머리가 복잡해졌다. 파스를 붙이고 냉찜질을 했다. 혹시나 싶어 자전거 안장 높이와 각도도 조정했다. 할 수 있는 일을 다하고 누웠는데도 잠이 제대로 오지 않았다.

결국 아침이 될 때까지 자다 깨다를 반복했다. 다행히 일어나니 통증이 다소 가신 것 같아 안장에 올랐고, 시속 15km 이하로 천천히 자전거를 타며 몸 상태를 점검했다. 그리고 결심했다. 루스벨트 전 미국 대통령도 “우리가 두려워해야 할 것은 두려움 그 자체”라고 하지 않았던가. 최선을 다하고 정 안 되면 깨끗이 포기하자. 그렇게 마음먹고 차분한 마음으로 라이딩을 했다.

다행히 인대에는 이상이 없는 것 같았다. 사나흘 지나자 무릎 상태가 어느 정도 정상으로 돌아왔다. 이후에는 안장에 오르기 전 반드시 준비운동을 했고, 라이딩 중 몸 상태를 세심하게 관찰하는 습관이 생겼다. 조금만 이상이 생길 것 같으면 무리하지 않는 쪽을 택했다. 이를 통해 몸 상태가 점점 나아졌고 더불어 자신감도 회복했다.

혼슈에서 동해를 끼고 달리는 길은 홋카이도와는 다른 매력이 있었다. 광대한 자연 대신 모래가 고운 해수욕장과 한적한 어촌이 계속 이어졌다. 저마다 형태가 다른 섬들도 눈을 즐겁게 했다. 야마가타현의 한 마을에선 바다의 날(7월 21일) 축제에 참가해 공연을 보고 주민들과 어울리기도 했다.

니가타현에서는 풍력발전기와 바다 위 유전 플랜트를 보면서 라이딩을 했다. 전용 터널까지 갖춘 해안 자전거 도로를 30km가량 달리는 행운도 있었다. 그런가 하면 니가타현과 도야마현 사이에 있는 ‘오야시라즈(親不知)’는 너무 험해 부모를 돌볼 겨를이 없다는 말이 나왔을 정도로 가파른 절벽 지대였다. 오르막 터널과 내리막 터널이 계속 이어져 긴장을 늦출 수 없었지만 그만큼 멋진 경치가 10km 가까이 이어졌다.

하지만 동행자는 이 모든 것에 시큰둥하기만 했다. 나중에 알게 됐지만 이 무렵 동행자는 심각한 향수병을 앓고 있었다. 일본말을 못 하니 의사소통은 안 되지, 몸은 힘들지, 날은 덥지…. 음식도 입에 맞는 게 없다면서 라멘(라면)으로 끼니를 때우는 경우가 많았다.

장거리 여행 파트너를 신중히 정하지 못한 필자 잘못이 컸다. 동행자는 인천-부산 구간(약 700km)을 4박 5일, 서울-해남 구간을(약 500km) 2박 3일 만에 주파한 경험이 있어 장거리 경험이 적은 필자에게 도움이 될 것이라 생각했다. 하지만 문제는 장기 해외여행이 처음이라는 점이었다. 가이드 없는 여행도 처음이라고 했다.

필자가 원고를 쓰는 동안 관광이라도 하라고 가이드북을 줘도 “혼자 가서 뭐하느냐”며 방에 틀어박혀 스마트폰으로 한국 방송을 봤다. 취재 현장에 같이 나갔지만 관심이 없는 역사 분야이다 보니 따분한 기색이 역력했다. 말수도 점점 줄었다. 당초 “노숙이라도 좋다” “두 달 이상 여행을 길게 하고 싶다”던 의욕은 이미 사라진 지 오래였다.

동행자는 결국 니가타현을 떠나는 날 한국으로 먼저 돌아가겠다고 선언했다. 표면적인 이유는 “너무 덥다”는 것이었지만, 들어보니 아침에 일어나는 것부터 여행의 모든 것이 힘들다고 했다. 이제 곧 절반인데 포기하면 아깝지 않겠느냐고 설득해도 “미안하다”는 말만 되풀이했다.

마흔다섯의 사내를 억지로 끌고갈 수는 없는 노릇이었다. 비행기표를 알아보니 가나자와까지만 가면 인근 공항에 한국으로 가는 비행기가 있었다. 일단 가나자와까지 길을 서둘렀다. 도착해선 공항까지 가는 직행버스가 있는 역 근처 호텔에 짐을 풀고, 근처 자전거 가게에서 박스를 얻어 자전거를 함께 포장했다. 다행히 친절한 택시기사를 만나 포장한 자전거를 택시 뒷좌석에 우겨넣은 뒤 앞좌석에 셋이 끼어 타고 호텔로 돌아올 수 있었다.

동행자가 갖고 다니던 의약품과 자전거 정비도구를 보태면 짐이 더 무거워지겠구나 싶어 한숨이 나왔다. 짐을 다시 한 번 정리해야 했다. 가이드북도 필요 없는 부분은 찢어버렸고 의약품도 절반만 남겨놓고 나머지는 과감하게 버렸다. 옷에 붙은 상표를 떼면 어느 정도 무게가 줄어들지 심각하게 고민했을 정도다.

이시카와현 가나자와시는 일본의 3대 정원 중 하나로 꼽히는 ‘겐로쿠엔’이 있는 관광지다. 하지만 한국에는 매헌 윤봉길 의사(1908~32)의 암장지가 있는 곳으로 더 많이 알려졌다.

니가타현 자전거 도로에서 라이딩을 하는 모습. 전용 터널까지 갖춰져 있다(왼쪽). 가나자와에 있는 매헌 윤봉길 의사 암장지.

윤 의사는 1932년 4월 29일 중국 상하이 훙커우 공원에서 일본군 수뇌부를 향해 도시락 폭탄을 투척하고 현장에서 연행됐다. 그해 5월 상하이 파견 일본군법회의에서 사형선고를 받았고, 11월 일본 오사카로 호송된 뒤 12월 19일 가나자와 인근 골짜기에서 총살당했다. 24년 6개월의 짧은 생이었다.

그의 유해는 가나자와 야산에 표지판도 없이 매장됐다. 하지만 광복 후인 1946년 한국으로 반환돼 국민장을 치렀고, 지금은 서울 용산 효창공원에 안장돼 있다.

윤 의사 암장지는 가나자와 남동쪽 노다야마 묘지 한편에 자리 잡고 있다. 비가 오는 날이어서 자전거를 숙소에 둔 채 택시를 탔는데 묘지 입구에서 600m가량 올라가자 암장지 방향을 가리키는 표지판이 나타났다. 윤 의사의 유해가 묻혔던 암장지는 꽃과 태극기로 둘러싸여 있었다. 독립운동을 하기 위해 길을 떠나면서 남긴 ‘장부출가생불환’(丈夫出家生不還·대장부는 집을 나가 뜻을 이루기 전에는 살아 돌아오지 않는다) 글귀가 새겨진 비석도 있었다. 그 앞에서 묵념을 하며 반드시 일본 종단을 완주하겠다고 다짐했다.

동해를 따라 라이딩을 하는 모습. 바다와 섬, 풍력발전기 등이 이어진다.

암장지에서 100m쯤 떨어진 곳에는 1992년 세운 순국기념비도 자리 잡고 있다. 비석에는 윤 의사의 생애가 상세히 적혀 있었다. 캐비닛에 들어 있는 방명록을 작성한 뒤 홋카이도에서부터 자전거에 달고 온 태극기를 함께 넣었다. 태극기 여분을 충분히 챙겨온 것이 다행이었다.

그리고 한국 식당을 찾아 동행자와 마지막 저녁식사를 했다. 고기를 구워 먹고 찌개를 시켰는데 주인아주머니가 “한국 사람이냐”며 반가워했다. 여행 취지를 설명하자 “정치적으로 한일관계가 악화돼 속상하다”며 적극 공감한다고 했다. 니가타 출신의 재일교포였다. 같이 이런저런 얘기를 나눴는데 주문하지 않은 음식도 “먹어보라”며 가져다줬고 음식값도 덜 받았다. 헤어질 때는 “건강하게 완주하길 응원하겠다”며 입구까지 나와 손을 흔들었다.

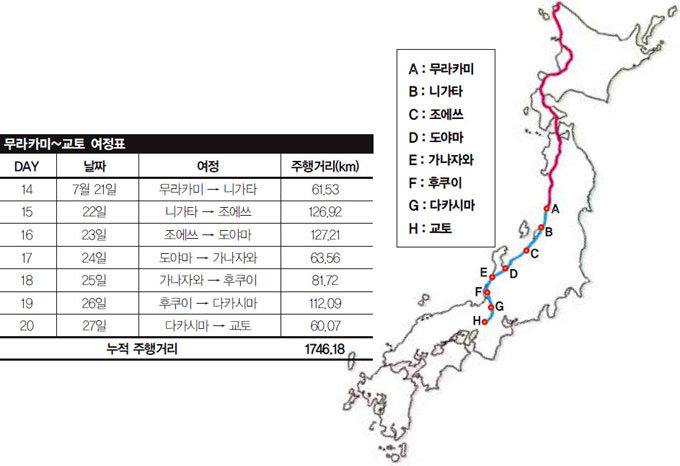

그다음 날 아침 동행자는 “자전거에 질렸다. 당분간 안 탈 생각”이라는 말을 남기고 공항행 버스에 올랐다. 서울에서 처음 만났을 때 “일본 종단을 마치고 미국 횡단에 도전하겠다”며 큰소리치던 모습이 떠올라 쓴웃음이 나왔다. 하지만 아직 필자에게는 가야 할 길이 더 남아 있다. 혼자 안장에 올라 천년고도 교토(京都)를 향해 페달을 밟기 시작했다.

|