지난 글에서 일본 부동산시장이 저출산 및 인구 감소 흐름에서도 강력한 상승세를 보이는 것에 대해 살펴봤다. 이번에는 일본 주식시장에 초점을 맞춰 니케이225 지수가 어떻게 10년째 상승세를 이어올 수 있었는지 알아보자.

고이즈미 정부의 강력한 개혁 드라이브

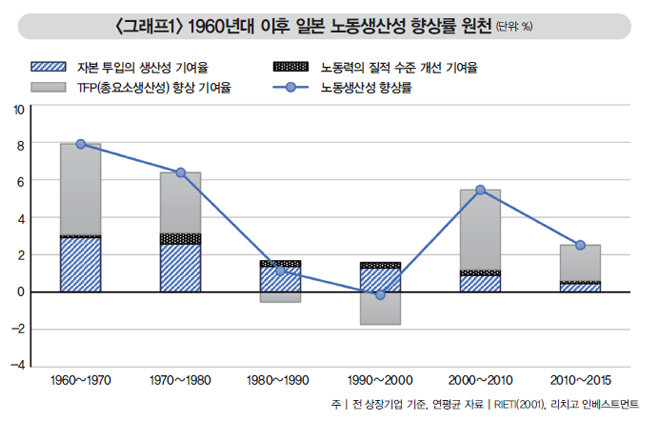

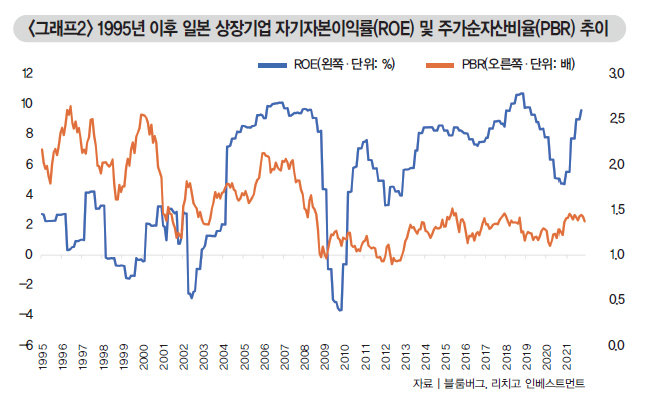

추락하던 일본 경제에 한 줄기 빛이 나타난 것은 2000년대다. 고이즈미 준이치로 정부의 강력한 개혁 드라이브로 경제 효율이 개선되고 금융개혁 효과가 나타나면서 노동생산성 향상률이 다시 높아지기 시작했다. 2010년대 초반 동일본 대지진과 글로벌 경기 둔화로 노동생산성 향상 속도가 떨어졌지만 2010년대 중반을 고비로 다시 높아졌을 것으로 추산된다.일본 노동생산성 향상 속도가 다시 빨라졌을 것으로 예상하는 이유는 두 가지다. 첫 번째는 2000년대 이후 총요소생산성(TFP)이 꾸준히 향상되고 있다. 총요소생산성은 노동이나 자본 등 생산요소 투입만으로는 설명할 수 없는 생산성 향상을 의미한다. 즉 양적 성장이 아닌, 질적 성장이 본격화했다는 뜻이라고 볼 수 있다. 기술 혁신 및 협업 기술 등에서 뚜렷한 진보가 나타나는 셈이며, 이는 하루아침에 사라지기 힘들다. 일본 경제가 2010년대 중반을 고비로 생산성 향상 속도가 더욱 빨라졌을 것으로 보는 두 번째 이유는 상장기업의 수익성이 꾸준히 개선되는 모습을 보이고 있어서다.

기업의 수익성을 측정하는 방법은 여러 가지이지만 증권업계는 ROE(Return on Equity: 자기자본이익률)를 중시한다. ROE는 기업이 보유한 자산으로 얼마나 많은 수익을 창출하는지를 측정한 것이라고 할 수 있다. ROE를 높이려면 먼저 설비나 인력을 그대로 둔 채 매출을 늘리는 등 경영 혁신이 이뤄져야 하고, 이것이 힘들 때는 혁신 제품을 개발함으로써 마진을 높여야 하며, 마지막으로는 돈을 빌려 생산설비를 확충해야 한다. 이 세 가지 방법 중 마지막 방법(레버리지)의 징후는 확인되지 않으니, 최근 일본 기업의 수익성 개선은 경영 혁신 혹은 마진 개선 때문이라고 볼 수 있다.

투자에 부적합한 남유럽 주식시장

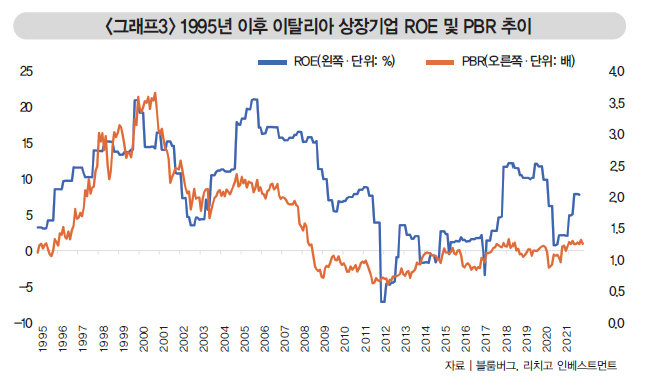

왜 이런 일이 벌어졌을까. ROE를 높이는 방법 중 마지막 방법인 레버리지 상승에 의지한 경영이 한계에 도달한 것이 직접적 요인으로 짐작된다. 이탈리아 국내총생산(GDP) 대비 민간 부문 신용 비율은 2011년 94.1%를 기록한 후 2019년에는 74.1%까지 낮아진 상황이다. 2010년 시작된 유럽 재정위기로 은행권 대출이 지속적으로 줄어든 결과다. 물론 경제 내 부채를 줄여나가는 것은 좋은 일이다. 그러나 10년 만에 20%p나 줄이는 식으로 진행하면 경쟁력을 가진 기업이나 건전한 재무구조를 가진 가계도 타격을 받을 수 있다.

결국 이탈리아 등 유럽 주식시장이 ‘잃어버린 10년’을 보낸 이유는 지속적인 수익성 악화 때문임을 알 수 있다. 이제 다음 시간에는 유럽 주식시장이 어떻게 이런 수렁에 빠져들게 됐는지 그 배경을 살펴보자.