미국 생활의 부적응을 상징하는 분홍색 액상소화제 펩토비즈몰과 휴지를 반죽해 만든 ‘The Thinker’와 작가 코디 최.

이들 외에 올해 열린 크고 작은 기획전에 초청되거나 개인전을 열어 주목받은 존 배, 데비 한, 써니 킴, 바이런 킴, 미나 천(천민정), 전경 등도 이름과 성의 조합이 보여주듯 모두 ‘코메리칸’들이다.

2000년까지만 해도 외국에서 태어났거나 활동하는 ‘코메리칸’ 작가들이 한국에서 개인전을 열기란 쉬운 일이 아니었다. 제도권 미술계는 아무개 제자도 아닌 그들에게 무관심했고, 민중미술계의 후배들은 서구 제국주의의 미술 어법을 구사한다는 이유로 그들에게 냉랭했다. 독일에서 귀국해 전시를 연 개념미술가가 미술 전문지와 ‘표절 논쟁’을 벌인 것 외에, 여러 교포 작가들이 외국 작품을 모방했다는 의심도 받았다. 한 전시 기획자는 1.5~3세 미국 교포인 그들이 외국에 살면서 전시만 한국에서 연다는 이유로 ‘미술계의 패티 김’이라고 부르기도 했다.

몇 년 전만 해도 문화적 몰이해로 ‘곤혹’

“2000년 한국 최초의 ‘전속 작가’가 돼 서울에서 처음 전시를 열었을 때 엄청난 ‘몰이해’에 부딪혔어요. ‘신개념주의’ 작업이라는 내 설명을 이해하는 사람도 드물었고, ‘어느 날 갑자기’ 미국에서 건너와 대형 초대전을 열었다는 것도 한국에선 비난받을 이유가 됐어요. 미국에 처음 갔을 때도 큰 문화적 충격을 받았는데, 한국에 다시 와서도 적응하지 못해 양쪽 모두와 갈등을 빚었지요.”(코디 최)

시대적 갈등을 미술 개념과 작품으로 형상화해온 코디 최는 ‘동시대 문화의 이해를 위한 20세기 문화지형도’라는 책을 전시와 함께 펴냈다. 작가가 ‘코메리칸’ 아티스트로서 미국(세계)과 한국에서 활동한 덕분에, 이 책은 ‘코메리칸’의 의미를 세계적 맥락에서 파악하는 데도 유용하다. 그는 “모든 영역에서 ‘글로벌’화가 이뤄진 21세기 화두는 문화의 ‘지방화’이고 ‘사회적 소수’의 문화다. 그런 의미에서 해외교포 작가들은 현재 가장 중요한 이슈를 다루고 있다”고 말한다.

세계 미술시장에 빠르게 통합되고 있는 한국 미술의 가장 첨예한 전선에 이들 ‘코메리칸’ 작가가 서 있는 셈이다. 서도호와 마이클 주도 2001년 베니스비엔날레에 한국 작가로 참가함으로써 한국에 널리 알려졌다. 이는 아시아 미술이 인기를 얻자 한국 미술시장에서 가장 먼저 주목한 작가들이 바로 이들 ‘코메리칸’ 작가라는 의미이기도 하다.

젊은 ‘코메리칸’ 작가들은 청소년기에 이민을 간 경우도 있고, 미국에서 태어나 미국인과 결혼해 살면서 한국어를 거의 하지 못하는 경우도 있다. 어느 쪽이든 그들은 미국 시민으로 세계 미술의 중심에서 활동하지만, 한국에서 활동하는 작가들보다 훨씬 더 한국에 - 한국적인 미(美)가 아니다- 천착한다. 청자를 굽는 데비 한, 북한 인민군을 끌어온 천민정, 한국화와 한국 전래동화의 세계를 그리는 전경 등을 보자. 이들의 화두는 ‘한국과 어떤 관계를 가진 나는 도대체 누구인가’다.

마이클 주는 1993년 베니스비엔날레에서 6·25전쟁에 사용된 전투기 동체에 누드를 그린 작품 ‘몽골로이드- 버전B-29’(사진)로 센세이션을 일으켰다.

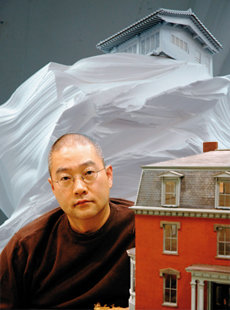

서도호의 경우 그것은 집, 교복, 군복 등 작가가 한국인으로서 입고, 지고 살았던 ‘공간’들이다. 그는 이번 개인전에서 자신이 한국에서 살던 ‘한옥’이 회오리바람에 날려 미국에서 그가 처음 살았던 아파트 옆에 착륙하는 상황을 만들었다. 그는 “나(작가)는 ‘한옥’에 낙하산을 달아 연착륙을 시키려고 노력하고, 두 개의 집이 ‘이상적인’ 새 공간이 되도록 만드는 사람”이라고 말한다.

“코메리칸 작가들의 강점은 비장소성”

한국에서 살던 집이 회오리바람에 날려 미국에 떨어지는 상황을 보여주는 서도호. 언제나 그의 테마는 그가 살았던 ‘공간’이다.

교복, 자수 등 한국, 특히 한국 여성을 소재로 다뤄온 작가 써니 킴은 “한국적 소재를 다루는 것은 결국 한 작가, 개인으로 돌아가기 위해서”라고 말했다.

2003년 서울아트선재센터에서 열린 서도호 개인전을 기획한 김선정 교수(한국예술종합학교)는 “서도호 같은 코메리칸 작가들의 강점은 비장소성에 있다. 이들은 한국, 미국 어디에도 머무르지 않는다. 이들은 세계화를 통해 모든 것이 똑같아지는 시대에 한국과 미국을 거리를 두고 바라봄으로써 다른 사람들이 보지 못하는 ‘중요한’ 것들을 찾아낸다”고 말한다. 김 교수는 12월4~5일 ‘내셔널리즘을 넘어서’란 대형 포럼도 열 계획이어서 코메리칸 작가들의 전시와 담론이 한국 미술계의 미래를 전망하는 유용한 키워드가 될 것으로 보인다.