한국케이블TV방송협회 대회의실에 설치된 케이블TV 모니터 화면.

가입자 1300여만명 시대

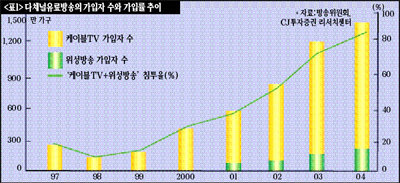

케이블TV의 힘이 세진 근본 원인은 폭발적으로 늘어난 가입자 수에 있다. 방송위원회 조사 결과 2004년 말 현재 케이블TV 가입자 수(TV 단자 수 기준)는 1276만9067명에 이른다. TV 수상기가 있는 전국의 1739만1932가구 중 무려 73.4%가 케이블TV에 가입한 것이다. 위성방송 가입 가구도 9.5%나 된다.

CJ투자증권 민영상 연구위원은 “케이블TV와 위성방송 등 다채널 유료방송의 가입자 수 침투율이 2000년 19.6%에서 2004년 82.9%로 급증했다. 국민 대다수가 유료방송을 보는 상황”이라고 밝혔다.

발등에 불이 떨어진 건 지상파 방송사다. 이들의 시청점유율은 2000년 91.6%에서 2004년 71.2%로 뚝 떨어졌다. 대신 케이블TV와 위성방송의 시청점유율은 1.5%에서 28.8%로 상승했다. 전체 방송 서비스 시장에서 지상파 방송이 차지하는 점유율도 75%에서 55.8%로 떨어졌다. 민 연구위원은 “2005년 말에는 50% 선까지 떨어질 것”이라고 내다봤다.

‘골라먹는’ 시청자의 등장

가입자 확대에는 중계유선사업자의 SO 전환이 큰 몫을 했다. 방송위원회는 2001~ 2002년 난시청 해소 차원에서 지상파의 단순중계 기능만 하던 중계유선을 케이블 방송이 가능한 SO로 전환 허가했다. 덕분에 2000년 말 308만6267명이던 가입자 수가 2002년 말 745만4822명으로 증가했다.

거대 MSO도 속속 등장했다. 전체 케이블TV 가입자의 70% 이상이 MSO 소속이다. 국내 최대 MSO인 태광산업은 21개 SO에 275만명의 가입자가 있다. 그 뒤를 잇는 것이 조선무역 계열의 C&M커뮤니케이션. 16개 SO에 가입자 수 156만명이다. CJ케이블넷 또한 7개 SO에 124만명의 가입자를 갖고 있다.

MPP 온미디어의 이영균 PR팀장은 “2002년이 도약기였다. ‘프렌즈’ ‘섹스&더 시티’ 등 몇몇 유력 콘텐츠가 마니아층을 흡수한 것도 한 계기가 됐다”고 설명했다. 2000년 말 1~2%에 머물던 케이블TV 시청률이 올 상반기 10% 이상으로까지 치솟은 것이 그 증거다.

남성 시청자 수가 는 것도 고무적이다. 한 잣대가 될 수 있는 것이 홈쇼핑 남성 고객의 증가다. GS홈쇼핑은 10월4일 “남성 고객 비중이 2001년 24%에서 2005년 상반기 32%로 급증했다”고 밝혔다. 시청률 조사기관 TNS미디어 또한 “케이블TV 시청 남성이 2001년 0.95%에서 2005년 3.43%로 3배 이상 증가했다”는 조사 결과를 발표했다.

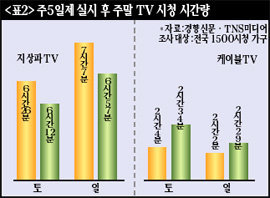

주5일제 또한 케이블TV 시청점유율 상승에 견인차 구실을 하고 있다. TNS미디어 측은 “(주5일제 실시 후) 주말 케이블TV시청 시간이 무려 27~30분이나 늘어났다”고 밝혔다. 24시간 다양한 프로그램을 양껏 즐길 수 있는 것이 주요 요인인 듯하다.

가입자 1인당 가치 100만원

더 대단한 일은 SO들의 자산가치가 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있는 점이다. 수도권 지역 SO의 경우 기업인수합병(M&A) 시장에서 가입자 1인당 100만원 선의 가치를 인정받고 있다. 이렇게 따질 때 2004년 12월 현재 전국 119개 SO(MSO 소속 포함)의 자산가치는 무려 3조2049억원에 달한다(방송위원회 발표). 매출은 1조3479억원, 당기순이익은 692억원이었다.

케이블TV가 이렇듯 호시절을 누리게 된 데는 ‘방송통신 융합’이라는 시대적 대세가 자리하고 있다. 케이블TV는 2004년부터 새로운 사업 영역에 뛰어들었다. 그간 어렵게 가설한 광동축혼합망(HFC)을 이용, 초고속인터넷 서비스를 시작한 것이다. 소비자 처지에선 저렴한 가격에 케이블TV와 초고속인터넷을 동시에 사용할 수 있게 된 것. 한국케이블TV방송협회(이하 케이블협회) 김영철 사업지원1국장은 “벌써 전체 매출의 30%를 초고속서비스가 차지할 만큼 가입자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”고 말했다.

이뿐 아니다. 케이블TV 업계는 지금 인터넷전화(VoIP) 사업 시작에 박차를 가하고 있다. 대형 MSO를 중심으로 ‘케이블폰 추진단’도 설립했다. 2006년 초 상용화가 목표. 이렇게 되면 SO들은 ‘케이블TV+초고속인터넷+인터넷전화’ 등 세 가지 서비스를 한꺼번에 제공하는 이른바 ‘트리플플레이서비스’를 구현하게 된다. 케이블협회 측은 “가구마다 약 30%의 통신 비용을 절감할 수 있을 것”이라 주장하고 있다.

상황이 이러니 지상파 방송사들로서는 위기의식이 고조될 수밖에 없다. 이제 ‘순수 지상파 시청자’는 전국 대상 가구의 17%에 불과하다. 망(네트워크)에서만 물을 먹는 것이 아니다. 콘텐츠(방송 프로그램)에서도 곳곳에서 열세를 면치 못하고 있다.

가장 먼저 선수를 빼앗긴 것이 스포츠 분야다. 스포츠 에이전시인 IB스포츠가 메이저리그·아시아축구연맹 주관 경기·국내 프로농구 중계권을 차례로 가져갔다. 텃밭인 드라마 쪽 분위기도 좋지 않다. ‘프렌즈’ ‘앨리 맥빌’로 시작해, ‘위기의 주부들’ ‘C.S.I’ ‘24시’ 등 외국 걸작 드라마의 ‘맛’을 본 시청자들이 구태의연한 인물과 줄거리로 꽉 찬 대다수 국내 드라마들을 내려보기 시작한 것. 그 드라마들마저도 실제 제작은 거대 외주 프로덕션에서 전담하다시피 하고 있는 것이 지상파 방송의 현실이다.

자본이 넉넉해진 케이블TV 쪽에서 아예 드라마를 제작하는 사례도 생겼다. 오리온그룹 계열의 온미디어가 운영하는 OCN은 오는 11월 방영을 목표로 8부작 ‘가족연애사’와 5부작 ‘코마’를 제작 중이다. 각각 제작비 10억원, 25억원이 투입된 대작이다.

지상파 시청가구 축소는 광고 매출 저하로 연결됐다. 2000년 지상파의 방송광고 매출은 91.97%였다. 그러나 2004년엔 82.82%로 떨어졌다. 대신 SO와 PP가 각각 2.41%, 14.6%의 광고를 가져갔다. 지상파 방송사들이 방송시간 연장을 주장하고 나선 이유도 그 때문이다.

하지만 케이블TV 업계 측은 “엄살떨지 말라”며 공격의 고삐를 늦추지 않고 있다. 그 증거로 내세우는 것이 KBS, MBC, SBS 등 지상파 3사가 운영하는 PP들의 높은 시청률이다(지상파 3사는 자회사를 통해 MPP 사업도 벌이고 있다).

10월19~25일 주간시청률 순위를 보면 20위권 안에 MBC 운영 채널이 3개, KBS 운영 채널이 2개, SBS 운영 채널 또한 2개가 들어 있다. 전체 122개 PP 매출(1조1573억4800만원) 중 지상파 계열 PP가 차지하는 비중은 13.6% (1573억300만원)이며, 순이익은 무려 81.9%에 달한다. 케이블TV 장사가 잘된다지만 결국 큰 이익을 가져가는 건 지상파들 아니냐는 것이다.

그럼에도 지상파 종사자들이 “장기적으론 결국 지는 게임”이란 우려를 하는 것은 뉴미디어 선진국의 선례가 있기 때문이다. 미국의 경우 2001년과 2002년 사이, 이미 케이블 점유율이 지상파를 앞질렀다. 2003년과 2004년 사이에는 주 시청시간대 시청률마저도 동일한 수준에 이르렀다. 때문에 지상파 직원들 중에는 자사 계열 PP에 대한 프로그램 공급도 제한해야 한다는 주장을 펴는 이들까지 있다. ‘네트워크를 잃으면 모든 걸 잃는다’는 불안감 때문이다.

가장 무서운 적, KT

상종가를 치고 있지만 케이블 업계에 그늘이 없는 것은 아니다. 특히 KT, 하나로텔레콤 등 거대 통신사업자들이 추진 중인 IPTV(인터넷프로토콜TV) 서비스는 케이블TV의 존망을 결정할 수도 있는 핵심 사안이다. IPTV는 방송통신 융합의 대표 사례로 부각되고 있는 뉴미디어. 초고속인터넷망을 TV에 바로 연결해 영화, 드라마, 스포츠 등 다채널 방송 콘텐츠를 제공하는 서비스다. KT로서는 ‘땅 짚고 헤엄치기’ 식으로 엄청난 추가 이윤을 거둘 수 있는 엘도라도다.

케이블협회 김영철 국장은 “케이블TV는 방송법의 규제를 받는다. MSO는 전국 77개 구역, 20% 이상을 경영할 수 없으며 외자 비율도 49%를 넘겨선 안 된다. 채널 운용과 내용도 방송위원회의 심의를 받는다. 반면 통신사는 전국 대상의 단일 방송망을 꾸릴 수 있고 방송에 적용되는 어떠한 규제도 받지 않는다. 이미 1200만명의 초고속인터넷 가입자를 갖고 있는 만큼 마케팅도 식은 죽 먹기”라고 항변했다. 한국디지털케이블연구원 한운영 연구센터장도 “이렇게 불공정한 게임이 어디 있느냐”며 “SO의 방송법 규제를 완화하는 법제화가 이뤄지기 전에는 절대 IPTV를 도입해서는 안 된다”고 주장했다.

문제를 더욱 어렵게 하고 있는 건 정보통신부와 방송위원회로 대표되는 규제 기관 간 관할다툼이다. 한국뉴미디어방송협회 문상필 사무차장은 “정책적 문제를 해결하지 않고는 방송업계나 통신업계 모두 한발짝도 나갈 수 없다. 부처 간 논의로 해결이 나지 않는다면, 이제 청와대라도 나서야 할 때”라고 주문했다. 이는 각 언론 관련 시민단체들의 “방송통신구조개편위원회를 총리가 아닌 대통령 직속으로 구성해야 한다”는 주장과도 일맥상통하는 것이다.

이밖에도 케이블TV 업계는 고질이 된 저가 경쟁, 채널 편성권을 무기로 PP를 좌지우지하는 SO의 불공정거래 관행, 온미디어·CJ미디어 등 몇몇 대형 MPP가 채널을 장악하다시피 하고 있는 현실 등 해결해야 할 문제가 많다. 위성방송, 지상파 방송사, 통신사업자 할 것 없이 ‘사방이 적’인 상황도 운신의 폭을 크게 좁히고 있다.

김병선 계명대 교수(미디어영상학부)는 “미디어 시장에서 발생하는 행위들은 생태계의 그것과 많이 닮았다”고 말했다. 곤충이 식물을 공격하면 식물은 곤충을 물리치는 방향으로 진화하고, 다시 곤충은 식물을 먹는 새 방법을 찾아낸다. 이것이 바로 경쟁과 공조를 통한 공진화(共進化)라는 것이다. 김 교수는 “모든 미디어 시스템은 기술의 진화와 함께 복잡한 적응 시스템 안에서 공진화한다. 케이블TV도 본래의 형태만을 고집하기보다는 지상파 방송과, 또 IPTV와 공진화하는 방법을 찾아내야 할 것”이라고 말했다.