1. 영주의 성에서 바라본 체코 체스키 크룸로프 전경.<br>2. 마을 중심부에 서 있는 얀 비포무츠키 신부의 동상.

우리는 동화 같은 이야기를 열망한다. 구박만 받던 천덕꾸러기가 왕자를 만나 행복해지고, 지긋지긋한 일상의 어느 날 옷장 문을 여니 새로운 세계가 펼쳐지는 동화 말이다. 가끔 나는 우리나라가 공화국이 아닌 입헌군주제를 채택했더라면 하는 상상을 한다. 사건사고로 범벅 된 신문에 잃어버린 왕세자를 찾았다는 기사나 공주가 어느 평범한 남자와 사랑에 빠졌다는 소식이 실린다면 얼마나 낭만적일까.

체코 프라하의 남쪽 보헤미아 지방에 자리한 작은 마을 체스키 크룸로프(Cesky Krumlov)는 바로 우리의 ‘동화 판타지’를 실현하는 곳이다. 13세기부터 16세기까지 수백 년에 걸쳐 형성된 이 마을은 과거의 낭만을 오롯이 간직하고 있다.

나는 프라하에서 버스를 타고 체스키 크룸로프로 향했다. 프라하에서 머물던 숙소의 스태프가 ‘기차보다 버스가 빠르다’고 조언해줬기 때문이다. 버스는 작고 사람이 많아 불편했지만, 나를 ‘동화의 나라’로 안내하기에 부족함이 없었다.

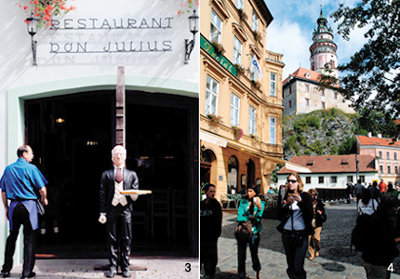

3. 골목에 들어선 한 레스토랑.<br>4. 가벼운 차림으로 거리를 활보하는 사람들.

마차 소리가 들려올 듯한 중세의 광장, 그 한가운데 자리한 교회탑, 이 주위로 옹기종기 모여 있는 파스텔톤의 작은 건물들…. 붉은 뾰족지붕 건물 사이 골목에는 아기자기한 갤러리, 수공예상점 그리고 프라하보다 확실히 저렴한 식당과 펜션들이 들어서 있다. 중세 분위기를 잘 간직한 덕에 체스키 크룸로프는 영화 ‘아마데우스’의 배경이 됐고, 1992년에는 세계문화유산으로 지정되기도 했다.

나는 이 마을에서 며칠 묵기로 하고 숙소를 찾기 시작했다. 프라하 가이드북만 가지고 왔기에 이곳에 대한 정보가 별로 없었다. 그래서 관광안내소에 들러 부엌이 딸린 적당한 가격대의 숙소를 찾아달라고 주문했다. 자원봉사자처럼 보이는 관광안내소 관계자는 두꺼운 파일을 뒤지고 전화를 걸어 내 일정과 가격에 맞는 숙소를 찾아냈다. 그리고 지도에 숙소 위치를 표시해 건네줬다.

영화 ‘아마데우스’ 배경지로 1992년 세계문화유산 지정

가끔은 이런 식으로 여행해도 좋다. 가이드북의 정보를 꼼꼼히 추려 다녀도 좋지만 물어볼 사람만 찾으면 현지에서 해결하는 것이 더 빠르고 정확하다.

숙소에 체크인하고 장을 보러 나갔다. 슈퍼마켓에서 파 양파 마늘 고춧가루와 수제 소시지 등을 사왔다. 냄비에 밥을 짓고 깊이가 깊은 팬에는 찌개거리를 올려놓았다. 찌개가 끓을 때 밀가루 반죽으로 수제비를 만들어 넣었다. 소주 대신 1유로짜리 포도주병을 따니 근사한 만찬이 준비됐다.

이 마을이 지닌 미덕 중 하나는 규모가 작다는 것이다. 프라하처럼 큰 도시는 갈 곳이 많아 여행자의 몸과 마음이 지치기 쉽다. 하지만 이곳은 지도를 볼 필요도, 교통편을 찾을 필요도 없다. 생수통이나 등산화, 배낭을 챙길 필요도 없다. 그냥 슬리퍼를 질질 끌고 다녀도 될 것 같은 평화로운 분위기다. 걷다 지치면 어디에든 걸터앉아 맥주를(체코산 맥주는 맛이 좋은 데다 가격도 저렴해 인기다) 마신다. 이도 지치면 10~20분 걸어 숙소로 돌아가면 그만이다.

아침, 저녁에 설렁설렁 걷고 낮에는 숙소에 돌아와 낮잠을 잔다. 저녁마다 괜찮은 술집을 찾아다니거나 아니면 삼각대를 들고 주변을 돌아보기도 한다. 나트륨등이 골목마다 긴 그림자를 드리우고 어느 식당에선 기타 선율이 흘러나온다.

그러다 한번은 길을 잃어 마을 외곽까지 가본 적도 있다. 중세풍의 아담한 주택들은 무채색 콘크리트 건물로 바뀌고 공터에는 머리를 염색한 학생들이 모여 담배를 피우고 있었다. 동화와 현실의 경계인 셈이다. 이제 돌아갈 때다. 동화 밖에선 동화를 꿈꾸지만 동화 속에선 굳이 밖으로 뛰쳐나올 필요가 없다. 어차피 나에게 주어진 시간은 며칠뿐 아니던가.

프라하로 돌아갈 때는 버스 대신 기차를 이용했다. 제시간에 맞춰 도착한 기차는 생각보다 편했고 승객도 적었다. 팔을 베고 반쯤 누워 창 밖을 보니 보헤미아 평야의 한적한 초원 풍경이 느리지도 빠르지도 않은 속도로 흘러갔다.

![[영상] 코스피 5000 예견한 김성효 교수 <br>“D램 가격 꺾이지 않는 이상 코스피 우상향”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/85/44/6f/6985446f21f9a0a0a0a.jpg)