한국 투자자는 1997년 외환위기 트라우마를 갖고 있다. 그래서인지 환율이 급등할 때마다 “외환위기가 또 오는 것 아니냐”는 우려의 목소리가 높아지곤 한다. 하지만 외환 고갈로 환율이 통제 범위를 벗어나 급등할 가능성은 제로(0)에 가깝다는 게 필자 분석이다.

![국내 한 시중은행에 미국달러가 쌓여 있다. [뉴시스]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/2b/04/e4/662b04e41c0ad2738250.jpg)

외환보유고가 앞으로 증가할 것이라고 예상되는 가장 직접적 원인은 대규모 경상흑자다. 최근 한국의 월별 경상수지를 살펴보면 올해 들어 적자에서 벗어나 대규모 혹자를 기록하고 있다. 국제유가가 지난해부터 하향 안정된 것이 경상흑자의 가장 큰 요인이다. 게다가 앞으로는 ‘본원소득수지’가 경상흑자에 끼치는 영향력도 점점 커질 것으로 예상된다. 본원소득수지란 해외에 투자한 자산에서 발생한 이자와 배당금 수입을 측정한 것이다. 이 지표가 흑자라는 말은 해외에 투자한 자산이 꾸준히 불어나 한국에 투자한 외국인들이 본국으로 가져가는 것보다 더 많다는 뜻이다. 매년 4월이면 “외국인이 배당금 수십조 원을 받아갔다”는 소식이 보도되곤 했다. 이제 그 반대로 분기 초마다 본원소득수지 흑자가 확대되는 일이 벌어지고 있다.

외환보유고가 앞으로 증가할 것이라고 예상되는 가장 직접적 원인은 대규모 경상흑자다. 최근 한국의 월별 경상수지를 살펴보면 올해 들어 적자에서 벗어나 대규모 혹자를 기록하고 있다. 국제유가가 지난해부터 하향 안정된 것이 경상흑자의 가장 큰 요인이다. 게다가 앞으로는 ‘본원소득수지’가 경상흑자에 끼치는 영향력도 점점 커질 것으로 예상된다. 본원소득수지란 해외에 투자한 자산에서 발생한 이자와 배당금 수입을 측정한 것이다. 이 지표가 흑자라는 말은 해외에 투자한 자산이 꾸준히 불어나 한국에 투자한 외국인들이 본국으로 가져가는 것보다 더 많다는 뜻이다. 매년 4월이면 “외국인이 배당금 수십조 원을 받아갔다”는 소식이 보도되곤 했다. 이제 그 반대로 분기 초마다 본원소득수지 흑자가 확대되는 일이 벌어지고 있다.

그렇다면 본원소득수지가 흑자를 기록하는 배경은 무엇일까. 한마디로 말하자면 한국이 부유해졌기 때문이다. 1997년 이전 한국 기업들은 ‘만성적 저혈압’ 상태에 빠져 있었다. 가계 저축이 부족한 상황에서 정보기술(IT) 혁명 흐름에 올라타고자 기업들이 투자를 크게 늘렸다. 그 결과 경상적자가 확대되고 외환보유고가 고갈되는 상황이 벌어졌다. 현 상황은 당시와는 정반대다. 초고령 사회에 대한 공포가 부각되면서 가계는 소비보다 저축에 열을 올리고 있다. 기업들은 풍족한 내부 자금만 활용해도 인공지능(AI) 투자비용을 충당하기에 큰 부족함이 없다.

그 결과 한국 금리는 미국보다 낮아졌고, 투자자들은 더 나은 수익이 기대되는 해외시장으로 진출하고 있다. 이른바 ‘서학개미’ 열풍이 대표적 사례다. 국민연금도 전체 자산의 절반 이상을 해외에 투자함으로써 과거보다 높은 수익을 추구하고 있다. 환율 변동으로 이전보다 수익률 등락이 커졌지만, 자금 고갈 위험에 시달리는 장기 투자기관들은 해외 투자를 이제 선택이 아닌 필수로 여기고 있다.

외환위기 트라우마가 하루아침에 사라지기는 어려울 것이다. 다만 이 글을 접한 독자만이라도 환율이 상승할 때 냉정을 유지하면서 “환율 상승 혜택을 누리는 자산이 어디 있을까” 탐색해보면 어떨까.

외환위기 트라우마가 하루아침에 사라지기는 어려울 것이다. 다만 이 글을 접한 독자만이라도 환율이 상승할 때 냉정을 유지하면서 “환율 상승 혜택을 누리는 자산이 어디 있을까” 탐색해보면 어떨까.

*유튜브와 포털에서 각각 ‘매거진동아’와 ‘투벤저스’를 검색해 팔로잉하시면 기사 외에도 동영상 등 다채로운 투자 정보를 만나보실 수 있습니다.

*유튜브와 포털에서 각각 ‘매거진동아’와 ‘투벤저스’를 검색해 팔로잉하시면 기사 외에도 동영상 등 다채로운 투자 정보를 만나보실 수 있습니다.

![국내 한 시중은행에 미국달러가 쌓여 있다. [뉴시스]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/2b/04/e4/662b04e41c0ad2738250.jpg)

국내 한 시중은행에 미국달러가 쌓여 있다. [뉴시스]

본원소득수지 흑자 확대

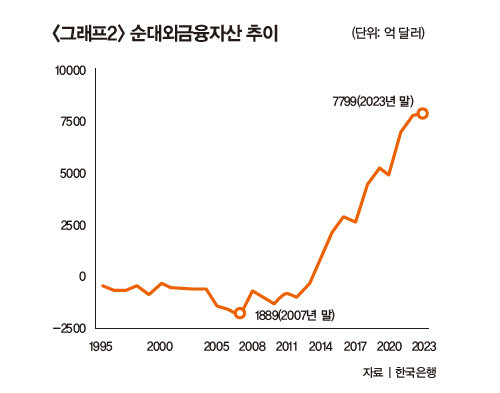

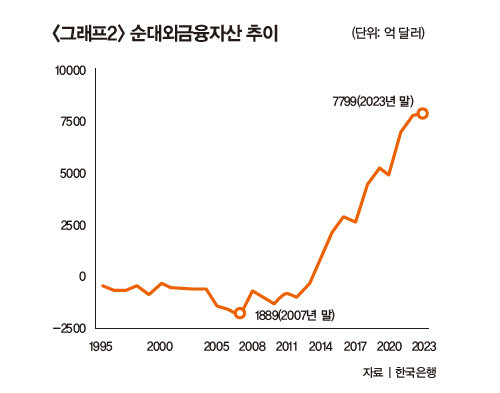

‘그래프1’은 한국 외환보유고와 미국달러에 대한 원화 환율 관계를 보여준다. 환율이 급등할 때마다 외환보유고가 줄어드는 것을 알 수 있다. 환율이 급등하면 당국이 외환보유고를 활용해 시장에 개입하기 때문이다. 특히 2021년부터 외환보유고 증가세가 꺾인 것을 보면 최근 외환시장 변동성이 얼마나 큰지 알 수 있다. 그럼에도 한국은 세계 9위 수준의 외환보유고를 갖고 있다. 또한 향후 외환보유고가 크게 줄어들 가능성도 거의 없다.

그렇다면 본원소득수지가 흑자를 기록하는 배경은 무엇일까. 한마디로 말하자면 한국이 부유해졌기 때문이다. 1997년 이전 한국 기업들은 ‘만성적 저혈압’ 상태에 빠져 있었다. 가계 저축이 부족한 상황에서 정보기술(IT) 혁명 흐름에 올라타고자 기업들이 투자를 크게 늘렸다. 그 결과 경상적자가 확대되고 외환보유고가 고갈되는 상황이 벌어졌다. 현 상황은 당시와는 정반대다. 초고령 사회에 대한 공포가 부각되면서 가계는 소비보다 저축에 열을 올리고 있다. 기업들은 풍족한 내부 자금만 활용해도 인공지능(AI) 투자비용을 충당하기에 큰 부족함이 없다.

그 결과 한국 금리는 미국보다 낮아졌고, 투자자들은 더 나은 수익이 기대되는 해외시장으로 진출하고 있다. 이른바 ‘서학개미’ 열풍이 대표적 사례다. 국민연금도 전체 자산의 절반 이상을 해외에 투자함으로써 과거보다 높은 수익을 추구하고 있다. 환율 변동으로 이전보다 수익률 등락이 커졌지만, 자금 고갈 위험에 시달리는 장기 투자기관들은 해외 투자를 이제 선택이 아닌 필수로 여기고 있다.

환율 상승에 해외 자산가치 증가 기대감

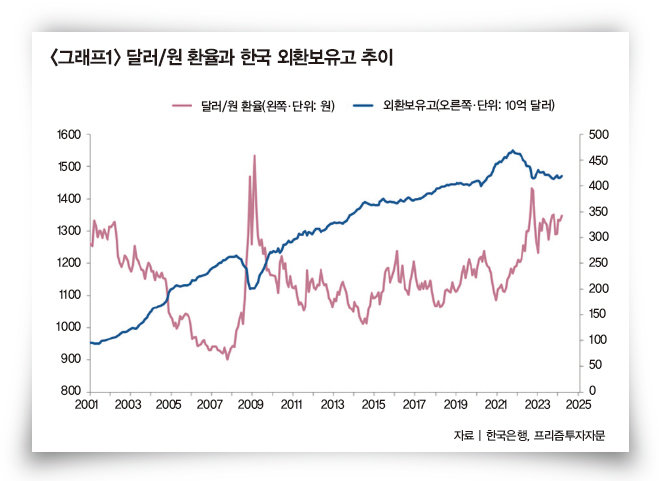

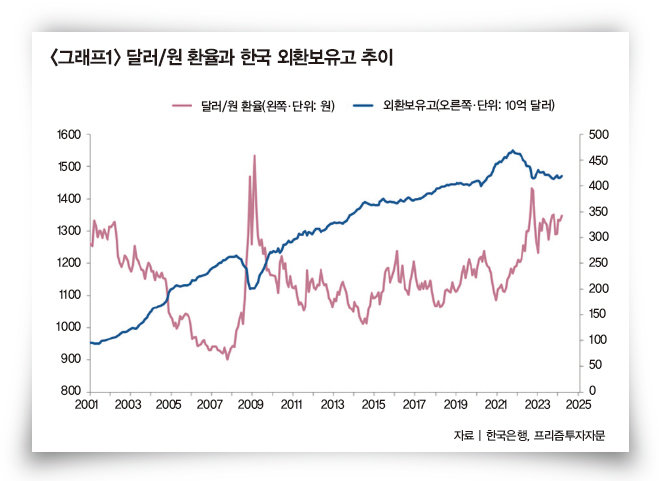

이런 요인들이 복합적으로 작용하면서 지난해 말 대외금융자산은 2조2871억 달러(약 3132조 원)로 늘어난 반면, 대외금융부채는 1조5072억 달러(약 2064조 원)에 그쳐 순대외금융자산은 7799억 달러(약 1068조 원) 흑자를 기록했다(그래프2 참조). 현재 한국 국가신용등급은 AA(S&P 기준)까지 올라갔다. 막대한 외환보유고와 순대외금융자산 흑자, 한국 국채 신용도가 세계 톱(top) 레벨에 도달한 결과다. 게다가 환율 상승이 한국 경제에 꼭 악영향을 미친다고 하기도 어렵다. 이 또한 8000억 달러에 육박하는 막대한 순대외금융자산을 상기해보면 이해하기 쉽다. 환율이 상승하면 해외에 보유 중인 국민들의 원화 기준 자산 규모가 부풀어 오르는 것은 물론, 수출기업들의 가격 경쟁력도 개선될 가능성이 커진다.