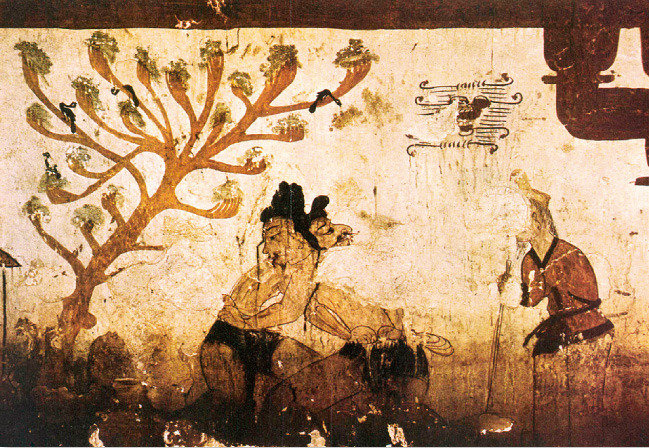

사진 촬영은 금지됐다. 5세기에 축조된 각저총 주실 동쪽 벽에는 환상적인 연리수(連理樹) 아래 두 역사가 맞붙어 씨름하는 그림이 있다. 나무에는 새 네 마리가 앉아 있고, 짧은 반바지에 샅바를 맨 두 씨름꾼은 상투를 튼 모습이다. 우리나라에서 가장 오래된 씨름 그림이다.

그 안에서 고고학자 김원룡 교수의 눈빛이 빛났다. 김 교수는 벽화가 떨어져 나간 부분을 주시하며 오래 머물렀다. 심판인 노인은 지팡이를 짚은 채 구부정하게 서 있고, 한 장사의 허리 오른쪽에는 샅바가 꼬여 있다. 하지만 왼쪽 장사는 샅바가 보이지 않는다. 요즘 씨름은 왼씨름이지만 각저총 그림은 최근까지 전라도에서 행해지던 오른씨름이다. 전호태 교수와 이현혜 교수는 큰 눈과 매부리코를 한 장사가 서역에서 온 전문 씨름꾼이 아니냐고 했다.

현실 북쪽 벽화에는 무덤 주인이 장막을 친 방 안에서 두 부인의 시중을 받는 그림이 있었다. 전등을 비춰 이 벽화를 세밀히 관찰한 김원룡, 최영희 교수는 “벽면 전체를 코팅 처리해 색이 선명하군요. 천장 남동벽의 삼족오는 떨어져 나간 붉은 칠 위에 덧칠을 했어요”라고 말했다. 북한의 박진욱 사회과학원 고대고고학연구실장과 강인숙 역사연구소 고대사연구실장도 이를 확인했다. 왕건군 교수는 “1980년대 보수할 때 그렇게 된 것 같아요”라고 설명했다.

고분벽화 전공자인 전호태 교수는 고분의 씨름 그림을 장의(葬儀) 미술이라고 했다. 씨름은 사자가 타계로 들어가는 통과의례로, 죽은 자가 살았던 현실과 앞으로 살아갈 내세를 반영한 표현이라는 것이다. 이런 학설에 조선 말 박규수의 문집 ‘환재집’에 나오는 ‘사당에서 굿을 하고 씨름판을 열어 춤을 추며 즐긴다’는 대목을 근거로 반론을 제기하는 이도 있다. 몽골 나담축제의 씨름처럼 우리 씨름도 축제의 일부라는 것이다.

당시 취재기자로 각저총을 보고 온 필자에게 감회 깊은 일이 일어났다. 한국을 대표하는 세시풍속 놀이인 씨름이 1월 4일 문화재위원회 심의를 거쳐 국가무형문화재 제131호로 지정된 것이다. 필자는 문화재위원으로서 조사보고서를 보며 각저총 안의 감동적인 분위기를 회상했고, 지금은 고인이 된 김원룡, 최영희 교수를 비롯한 한국 일행 16명을 떠올렸다.

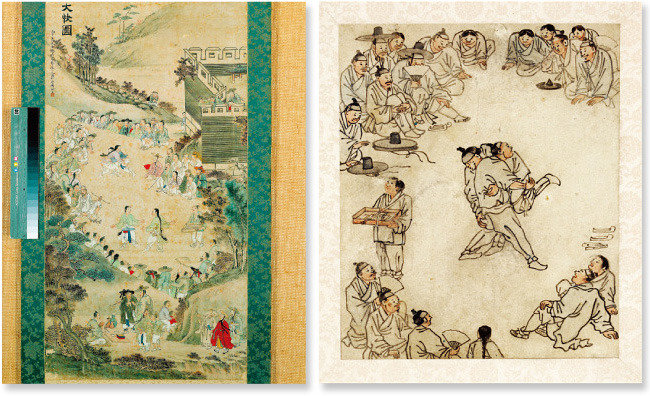

씨름은 두 사람이 샅바를 맞잡고 힘과 기술로 상대를 넘어뜨려 승부를 겨루는 경기다. △형태가 활발히 전승되고 있는 점 △고대부터 근대에 이르기까지 유물, 문헌, 그림 등에서 역사성이 명확한 점 △씨름판 구성과 기술에 고유성이 있는 점 등에 비춰 무형문화재로서 가치가 있다. 조선 말기 화가 유숙이 그린 ‘대쾌도’는 자주 볼 수 없는 그림이지만 국가무형문화재 씨름의 가치를 확실히 보여준다.