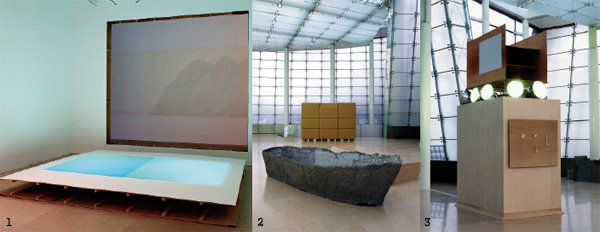

① 팔라야바다, 혼합재료, 2004/2006(재제작). ② 모뉴멘타미, 혼합재료, 1996/2006(재제작).

박이소는 만 47년의 길지 않은 생을 살다 간 한국 현대미술에 있어 ‘유일무이한’ 작가다. 그는 회화와 조각, 설치를 넘나드는 창작 세계 속에서 ‘정직한 행복’을 희구했던 미술가였다. 또한 그는 1980년대 미국 뉴욕에서 문화 소수자를 위한 전시공간을 운영하면서 대안의 미술을 도모한 실천가였으며, 90년대 추상 일변도의 한국 미술계에 포스트모더니즘론과 문화연구 방법론을 소개하고 이론화한 ‘행복했던 순간이 드문’ 지식인이기도 했다(박이소가 생전에 보였을 성싶지 않은, 꽃을 머리에 쓴 모습으로 찍은 한 사진에는 ‘지식인에게 행복한 순간이란 좀처럼 없다’는 헤밍웨이의 문구가 적혀 있다).

인간적으로 그는 동료작가, 큐레이터, 비평가를 막론하고 눈을 마주치고, 생각을 나누고, 도움을 청하고, 같이 일하고 싶어했던 매력적인 남자였다. 하지만 삶은 역설의 코미디임이 틀림없다.

미술 일반의 세계에서 유일무이한 영역 구축

짧은 문장을 통해서도 열정적이고 활동적이며 매력과 재능으로 거칠 것 없이 산 듯이 보이는 이 남자, 박철호 혹은 박이소 또는 박모(뒤의 두 이름은 예명)는 살아 있는 동안 자신의 재능에 회의적이었고, 병약한 몸 때문에 정신이 힘들어했으며, 그래서 될 수 있으면 바깥 세상으로부터 물러나 자신 안에 칩거하고자 했다. 이러한 박이소 삶의 역설은 그대로 그의 예술 속에서도 반복되는데, 앞으로 보겠지만 역설 혹은 극단이야말로 박이소의 미술을 ‘신적인 유머’로까지 끌어올리는 계기가 된다.

단언컨대 그는 우리와 한때 같은 시간을 살았지만 누구와도 다른 머리와 호흡으로 살았던 예술가다. 그의 미술은 우리가 몸담고 있는 세속적 현실을 원천으로 했지만, 한 번도 속물로 떨어지지 않은 ‘정신의 예술’이었다. 박이소 삶의 호흡은 초고속 자본주의사회의 호흡에 걸맞지 않게 느렸으나, 그가 미술과 대면했던 정신의 호흡은 유달리 병약했던 그의 몸에 치명적일 정도로 격렬했고 결벽증적이었다.

故 박이소.

그는 미술사의 누구로부터도 영향받지 않았다. 그렇기 때문에 박이소의 미술은 한국 현대미술뿐만 아니라 미술 일반의 영역에서 유일무이한 세계를 구축했다. 박이소의 예술은 부박한 현실과 그의 내면이 빚은 사유가 결합된 우주이고, 단자(單子)였던 것이다. 그렇기 때문인지 미술전문가에게도 일반 대중에게도 박이소의 미술은 그 자체로 이해받지 못했다. 생전에 베니스 비엔날레를 비롯하여 많은 국내외 주요 기획전에 초대받았으며, 비평가들의 사유 논제였고, 동시대 작가들에게 모방 대상이었음에도 박이소와 그의 미술은 불현듯 맞은 그의 죽음처럼 미결인 채로 남아 있다. 그래서 이제 우리가 할 수 있는 일은 박이소의 예술세계를 미메시스하면서 ‘박이소의 초상’을 만들어보는 일이다. 미결로 남은 그의 예술을 섣불리 논리로 해결하려 들 경우 오해와 거짓 신화만 양산할 것이기 때문이다.

① 오늘, 두 대의 카메라, 2001/2006(재제작). ② 뒤를 돌아보지 마라, 콘크리트와 철근, 1994/2006(재제작). ③ 광명쇼핑센터, 합판 등, 2003/2006(재제작).

이영철 계원예술대 교수와 로댕갤러리가 기획한 ‘탈속의 코미디(Divine Comedy)-박이소 유작전’은 그런 의미에서 박이소를 가장 근접하게 미메시스한, 가장 빼어난 박이소의 초상이라 할 만하다. 그 초상은 한 미술가의 삶을 연대기적 사실로 집적한 것도 아니고, 신화나 소설을 쓰듯이 박이소의 미술을 각색한 것도 아니다. ‘탈속의 코미디’는 박이소가 살아 있을 때 지적이자 예술적인 영역의 교류자였던 이 교수가 마치 영혼을 그리는 화가처럼 그려낸 초상화다. 혹은 마치 점성술사처럼 ‘박이소의 미술’이라는 성좌의 원리를 읽어낸 주해서다. 신성(神聖)과 희극을 결합시킨 전시회 제목이 시사하는 바처럼, 박이소의 미술을 관통하는 원리는 어떤 역설, 가벼운 유머 속의 진정한 정신이다.

너무 일찍 스러진 한국 문화예술의 별

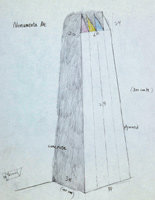

‘모뉴멘타미’의 드로잉.

예컨대 그의 미술은 ‘아무것도 아닌’ 커피 물로 ‘쓰리 스타 쑈’를 보여주며, 잡초를 그린 ‘그냥 풀’로 문인화의 사군자 정신에 육박한다. 또 예컨대 그는 눈이 멀 만큼 밝은 10개의 가스등으로 ‘당신의 밝은 미래’를 축복하고 있으며, 생전 듣도 보도 못한 지구상의 오지들 이름을 화폭에 씀으로써 ‘드넓은 세상(Wide world Wide)’을 조명하고 있다. 일견 허무하고 썰렁한 개그처럼 인지됐던 박이소의 미술이 단연코 ‘신적인 유머’인 이유가 여기 있다. 그의 작품은 가장 사소하고 세속적인 사물의 힘을 빌려 필요와 합리성의 논리로만 움직이는 우리의 평범한 인식에 즐거운 바람을 불어넣고 있으며, 아직 도래하지 않은 우리의 행복을 문자 그대로 현실의 빛으로 조명하고 있다. 그의 조명은 아무도 눈여겨보지 않는 마이너리티의 영역까지 드넓게 감싸 안으며 비추고 있다.

마지막으로 나는, 박이소의 미술이 자본의 스펙터클과 경제적 합리성이 매순간 첨단을 갱신해가는 20세기에서 21세기 한국 문화예술의 하늘에 난데없이 나타났던 별이라고, 우리가 헤아리지 못한 가운데 여전히 담담하게 떠 있는 북두칠성의 여덟 번째 별, ‘북두팔성’이라고 말하고 싶다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)