사람들은 울었다. 태평양전쟁 말기 하시마 섬의 일본인 유곽에서 하나코라는 이름으로 몸을 팔던 금화가 한국인 노무자들의 탈출을 도왔다는 혐의로 끔찍한 고문을 받은 뒤 결국 방파제에 몸을 던진다. 차라리 바다 속으로 사라졌으면 좋았을 것을 물에 팅팅 불고 바위에 부딪혀 너덜너덜 찢긴 채 다시 섬으로 돌아왔을 때 죽음의 순간보다 더 고통스럽다. 동료들의 죽음을 대가로 마침내 하시마 섬에서 탈출하는 데 성공한 징용노동자 우석, 지상이 나가사키에 원폭이 투하되던 1945년 8월9일 어이없이 희생될 때 눈물보다는 허탈감이 밀려온다. 이들의 고통을 줄여주는 방법이 죽음밖에 없었던 것일까.

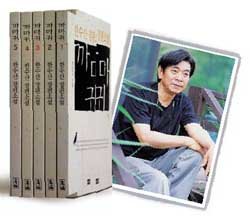

한수산씨가 8년 만에 장편소설 ‘까마귀’를 발표했다. 그가 한국인 피폭자 문제에 관심을 갖고 처음 나가사키를 찾은 것이 1990년 여름이니 작품이 나오기까지 꼬박 13년이 걸렸다. “때로는 포기했고, 때로는 예정 없이 미뤄놓기까지 했던 시간, 내 무능에 한없는 분노와 연민을 느꼈다”라는 작가의 변에서 알 수 있듯 ‘까마귀’의 탄생은 오랜 기다림의 결과였다. 그 세월 동안 작가는 1939년부터 45년까지 강제 징용된 조선인 노동자 100만명의 원혼을 하나씩 호명하며 달랬다. 원혼들은 소설에서 지상, 동진, 우석, 명국, 태복, 길남, 창수, 병철, 삼식, 경학, 금화 그리고 조선에서 징용당한 남편을 기다리는 서형의 이름으로 다시 태어났다.

다섯 권의 소설은 1944년 초부터 45년 8월까지, 태평양전쟁의 광기가 극에 달했던 시점부터 원폭 투하라는 비극적 결말에 이르기까지를 그리고 있다. 소설의 첫무대는 하시마 섬. 이곳은 일본 최대 군수공업 업체인 미쓰비시가 개발한 탄광지역으로 비인간적인 노동과 조선인에 대한 차별, 폭력 등 전쟁의 야만성이 응집된 공간이다.

지하 700m 해저탄광에서 하루 일을 마치고 올라올 때면 끔찍한 삶에 진저리 치는 징용노동자들은 물귀신이 되더라도 탈출하겠다는 계획을 세운다. 소설의 전반부는 ‘하나는 살아서 돌아오고, 하나는 죽어서 돌아오는’ 일이 반복되는 탈출 과정이다. 후반부는 탈출에 성공한 인물들이 나가사키 조선소와 지하터널, 형무소에서 벌였던 항거에 할애했다. 소설의 절정을 이루는 대목은 인류 최대의 비극이라 할 히로시마와 나가사키에 대한 원폭 투하 현장이다. 소설은 다큐멘터리 필름을 돌리듯 8월9일 나가사키 원폭 투하 순간을 전한다. “한순간 눈앞이 하얗게 변하는가 했다. 번쩍 하는 불빛 같기도 했다. 그리고 귀를 찢는 굉음을 들으며 우석은 나무 밑으로 나가떨어졌다. 짙은 안개 속을 헤매듯, 눈앞을 가리며 내리 덮여 있는 자욱한 가루들 속에서 여기저기서 사람들이 나타나는 것을 보았다. 그들은 그 먼지 속에서 산 쪽으로 올라오고 있는 사람들이었다. 그들은 하나같이 두 팔을 들고 있었다.”

한수산씨는 처음 피폭자들의 그림에서 사람들이 모두 두 팔을 들어 올린 채 걷고 있는 모습을 발견하고 의아했다고 한다. 마치 유치원생의 서툰 솜씨로 그린 듯했다.

사망자 7만3000명, 부상자 7만6000명, 전소한 건물 1만3000개…. 나가사키는 한순간에 산산조각 났고 고향으로 돌아갈 날만 손꼽아 기다리던 조선인 징용자들도 그 불바다 속에 있었다.

“미국의 원폭 투하로 조금이라도 빨리 조국을 되찾지 않았느냐고 물을 수는 있다. 그러나 그 누구도 징용으로 끌려와 있던 조선인 원폭 피해자에 대해서만은 그렇게 물어서는 안 된다. 그들의 죽음은 무참했고, 그들은 순결했다.”

한수산씨는 강제 징용에 원폭, 역사로부터의 망각이라는 삼중고를 겪은 피폭 한국인 수가 2만명이 넘고 그중 1만명 이상이 사망했다는 사실에 통곡했다. 그렇다면 이 소설 제목이 왜 까마귀일까. 일본인 화가 마루키 이리 부부가 그린 그림이 설명을 대신한다. 새카맣게 시신들을 뒤덮은 까마귀 떼 사이로 희디흰 치마저고리 하나가 떠가고 있다. 시체마저 차별받아야 했던 조선인이었다.

소설 ‘까마귀’를 출간한 뒤 한수산씨는 “이제 누가 이런 소설을 쓰겠느냐. 작가로 태어나 의무를 다했다”며 13년 묵은 짐을 덜어낸 홀가분한 심경을 토로했다. 차마 미국에서 연구중인, 한국 이민사를 소재로 한 작품은 언제쯤 나오느냐고 물을 수 없었다.

까마귀(전 5권)/ 한수산 지음/ 해냄출판사 펴냄/ 각 권 280쪽 안팎/ 각 권 8000원