‘인텔리겐차-지금·여기 우리 지식인의 새로운 길 찾기’ 역시 연어의 회귀본능처럼 70년대 후반으로 거슬러 올라가는 386세대의 시각에서 만들어진 책이다. 인터뷰 형식의 이 책에서 판을 벌인 쪽은 ‘퍼슨웹’(www. personweb.com)이라는 문화기획집단. 이들은 스스로를 “80년대 후반에서 90년대 초반에 고등학교를 졸업하고 87년 민주화운동과 페레스트로이카의 물결 속에서 20대를 보낸 후 막 30대로 접어든 세대”라고 소개했다.

이들에 의해 마이크 앞으로 불려 나온 사람은 장석만(한국종교문화연구소 연구위원), 고미숙(‘수유연구실+연구공간 너머’ 연구원), 윤해동(역사문제연구소 연구원), 김동춘(성공회대 교수·사회과학부 및 NGO학과)이다. 네 사람을 뭉뚱그려 소개하면 70년대 중·후반에 대학을 다니기 시작해 학생운동과 마르크스주의의 세례를 받았으며, 90년대 이후 ‘환멸’과 새로운 풍파를 겪으면서도 학문과 실천의 길을 꾸준히 걷고 있는 지식인. 요약하자면 40대에 접어든 좌파 지식인의 전형이다.

삶에서 10여년 차를 둔 후배가 선배들에게 묻고 싶은 것은 무엇일까. ‘아는 만큼 살고 사는 만큼 아는’ 실존적 삶의 방법, 즉 지식인답게 사는 방법일 것이다.

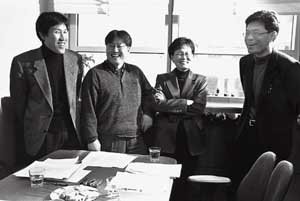

김동춘, 장석만, 고미숙, 윤해동(왼쪽부터).

“당시는 마르크스주의가 국가폭력에 저항할 수 있는 유일한 무기로 여겨졌기 때문에 그건 공부가 아니라 일종의 신앙과 같았다.” 4명 가운데 가장 연장자인 장석만씨(47)는 1975년 서울대가 관악으로 캠퍼스를 옮긴 첫해 신입생이었다. 당시 유신으로 황폐해진 대학가는 하나의 탈출구로 마르크스주의를 받아들이기 시작했었다.

그는 1980년대 이후를 ‘사상의 인플레’로 설명했다. 마르크스주의에서 금방 레닌주의와 주체사상으로 넘어가더니 70년대 학번은 생각하지도 못한 ‘반미(反美)’ 구호가 등장한다. 그는 자유주의와 마르크스주의에 ‘낀’ 세대였다.

그가 택한 공부는 엉뚱하게도 ‘종교학’이었다. 종교는 마르크스주의 입장에서 없어져야 할 대상이 아닌가. 그러나 그는 종교학을 발판 삼아 한국 근대성의 시원을 파헤치는 연구로 독보적인 성과를 이뤄냈다.

고미숙씨(42)는 ‘수유연구실+연구공간 너머’라는 새로운 지식공동체를 이끌며 주목을 받았다. 조선후기 19세기 예술사로 국문학 박사 학위를 받은 뒤 ‘민족문학사연구소’에 들어가면서 줄곧 재야 지식인으로 살아왔다. 고전문학, 현대문학, 국어학으로 구획을 지어놓고 그중 하나를 택하면 그 커리큘럼을 쭉 따라가는 방식의 국문학은 더 이상 그를 감동시키지 않았던 것이다.

윤해동씨(44)의 전공은 국사학이다. 당시 운동권 출신들이 주로 가는 학과가 국문과, 국사학과였기 때문에 그 분위기에 ‘묻어서’ 갔다고 말한다. 졸업 후 ‘역사문제연구소’에 들어가 금기시되던 현대사를 집중적으로 연구하기 시작했다. 그리고 지금은 민족주의가 곧 진보와 동일한 이름으로 이해되었던 80년대에 대한 반성과 특히 한국 사학계에 자리잡은 ‘내재적 발전론’을 비판하는 데 앞장서고 있다.

토종 사회학자로 불리는 김동춘씨(43)는 네 명 가운데 유일하게 제도권에 들어간 경우다. 성공회대가 운동권 교수들이 많은 대학으로 유명하지만, 그는 여전히 한쪽 다리는 제도권에 다른 한쪽 다리는 비제도권에 걸치고 있는 모습이다. 그래서인지 그는 한국의 학계 전반에 대해 더욱 비판적 입장을 취한다.

이 책은 40대 지식인들에게 자신이 걸어온 삶을 돌아보게 하고, 386세대에게는 어렴풋한 70년대와 80년대의 연결고리를 찾게 해준다. 한편 아직 20대를 벗어나지 못한 이들에게는 어느새 추억과 낭만으로 덮이기 시작한 70년대와 80년대를 되살린다. 이 책은 우리에게 정답이 아니라 질문을 던진다. ‘우리에게 80년대는 무엇이었나.’

인텔리겐차/ 퍼슨웹 지음/ 푸른역사 펴냄/ 400쪽/ 1만5000원