“올해 미국 주식으로 총 1500만 원 손실을 봤다. 지금 들고 있는 테슬라로는 1000만 원 정도 수익을 내고 있다. 테슬라를 계속 들고 갈 생각이라면 연말에 다 팔아서 상계하고 다시 매수하는 게 이익일지 궁금하다.”

온라인 주식 커뮤니티에 ‘미국 주식 절세 팁’을 요청하며 올라온 게시물들이다. 최근 상당수 개인투자자가 뒤숭숭한 국내 증시를 이탈해 상승세인 미국으로 향하고 있다. ‘아메리카 퍼스트’를 표방하는 도널드 트럼프 미국 공화당 후보의 대통령 당선으로 국내 산업에는 대규모 피해가 예상되는 반면, 미국 기업들은 감세 등 정책 수혜로 주가가 더 큰 날개를 달 것이라는 전망이 우세하기 때문이다. 그렇지만 국내 주식과 달리 미국 주식에는 고율 양도소득세(22%)가 부과돼 수익을 올리고도 세금 부담을 고민하는 투자자가 적잖다.

![최근 미국 주식에 투자하는 개인투자자들이 양도소득세 부담을 토로하고 있다. [GettyImages]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/67/36/a6/ba/6736a6ba123fd2738250.jpg)

최근 미국 주식에 투자하는 개인투자자들이 양도소득세 부담을 토로하고 있다. [GettyImages]

기본공제·손익상계로 1차 절세

미국 주식투자 수익을 절세하는 대표적인 방안으로는 ‘기본공제 활용’이 있다. 국내 소득세법상 해외 주식 양도소득에 대해서는 250만 원 기본공제가 적용된다. 즉 250만 원까지는 양도세가 부과되지 않는 것이다. 따라서 한꺼번에 큰 금액을 매도하기보다 매년 250만 원 이하로 수익을 분할해 실현하면 세금을 피할 수 있다. 유사한 다른 방법으로는 손실을 내고 있는 주식을 매도해 손익을 상계하는 것이 있다. A 주식에서 1000만 원 수익이 발생했더라도 수익률이 마이너스인 B 주식을 매도해 500만 원 손실을 확정하면, 남은 500만 원에서 기본공제 금액을 뺀 250만 원에 대해서만 세금을 내면 된다. 이때 잘 살펴야 하는 것은 환율 변동이다. 환차익도 250만 원을 넘으면 양도세 적용 대상이다.

수익이 기본공제 범위를 초과하고 손실을 내는 주식이 없을 때 가장 보편적으로 사용하는 방법은 ‘증여’다. 배우자, 자녀 등 가족에게 주식을 증여한 뒤 매도하면 주식의 취득가액 산정 기준이 바뀌면서 양도세가 대폭 줄어든다. 증여 시 주식 취득가액은 증여 시점의 전후 2개월(총 4개월)간 일일 종가 평균액으로 계산된다. 증여자(증여를 하는 사람)가 주식을 처음 산 금액을 취득가액으로 삼지 않는 것이다. 예를 들어 아내가 C 주식 1주를 100만 원에 산 뒤 주가가 상승해 300만 원이 됐고, 이후 남편에게 C 주식을 증여했다면 남편의 취득가액은 100만 원이 아닌 300만 원이다. 이후 남편이 C 주식을 매도하고자 할 때 주가가 400만 원이라면 양도세는 100만 원에 대해서만 부과돼 기본공제 범위에 들어간다.

증여세 또한 ‘증여재산공제’에 따라 면제된다. 배우자는 10년간 6억 원, 성년 자녀는 각 5000만 원, 미성년 자녀는 각 2000만 원, 6촌 이내 혈족과 4촌 이내 인척은 각 1000만 원 한도다. 자녀가 부모에게 주식을 증여하는 직계비속 증여는 5000만 원이다.

내년부터 이월과세 시행 주의

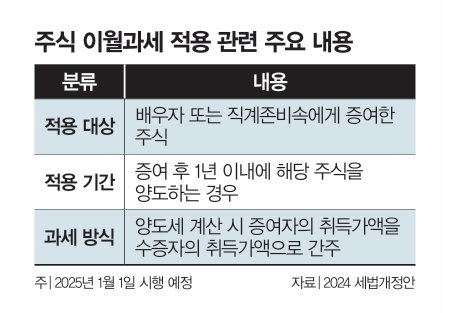

다만 내년 1월 1일 시행 예정인 ‘2024 세법개정안’에는 주식 증여에 대한 이월과세 규정이 포함돼 주의가 필요하다(표 참조). 내년부터는 증여 시점으로부터 1년 이내에 해당 주식을 양도할 경우 증여자의 최초 취득가액을 수증자(증여를 받는 사람)의 취득가액으로 간주한다. 따라서 현재 수익을 내고 있는 주식을 단기간에 현금화해야 한다면 올 연말까지 증여를 마치는 것이 좋다. 이와 관련해 안수남 세무법인 다솔 대표는 “증여만 해두면 매도는 내년에 해도 법의 소급 적용을 받지 않을 것”이라면서 “앞으로는 1년 전부터 주식 처분 계획을 세우고 움직여야 절세 효과를 누릴 수 있다”고 조언했다.

한편 투자한 미국 주식이 배당주인 경우 2000만 원 초과분의 배당수익에 대해서는 종합소득세가 부과된다. 다른 소득과 합산해 누진세율이 적용되기 때문에 세금 부담이 큰 편이다. 배당주 또한 증여를 통해 인당 2000만 원을 넘지 않도록 관리하는 것이 좋다.

이슬아 기자

island@donga.com

안녕하세요. 주간동아 이슬아 기자입니다. 국내외 증시 및 산업 동향을 취재하고 있습니다.

[영상] “2026년 금·은 투자시장 올해보다 더 뜨거울 것… 공급 대란 이제 시작”

[오늘의 급등주] “자율주행차·로봇 경량 부품 수요 확대” 전망에 한라캐스트 강세