현대의 순백색 웨딩드레스는 16세기부터 시작됐다.

우리 뇌리에 가장 강하게 남아 있는 결혼식 장면이라면, 아마도 영화 ‘졸업’과 찰스 황태자와 다이애나 비의 결혼식일 것이다. 사실 결혼 당사자들은 너무 긴장한 나머지 주례사 내용조차 기억나지 않기 때문에 결혼식 전체 상황에 대한 인상이 남아 있다면 오히려 이상한 일일 것이다. 그런데 세기의 결혼식이든 영화 속 명장면이든 자신의 결혼식이든 간에 가장 신경 쓰이고 가장 아름다우며, 모든 하객들에게서 가장 큰 관심을 끄는 대상은 신부와 그녀의 웨딩드레스다.

아들 둔 어머니는 서운하겠지만, 신랑은 이날만큼 주인공인 신부를 에스코트하기 위해 있는 것처럼 보인다. 여자의 일생에서 가장 행복하고 아름다운 날인데, 그만한 양보쯤은 괜찮지 않을까.

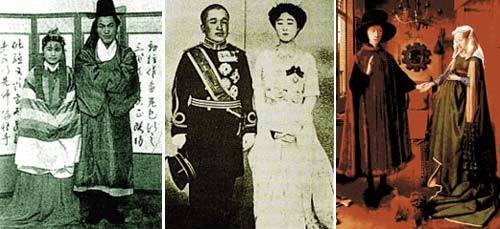

과거 철저한 계급사회였던 우리나라나 중국 등에서도 혼례식 날만은 서민도 귀족의 복식을 착용할 수 있게 했다. 우리나라 전통 혼례복인 신부의 활옷이나 신랑의 조복과 사모관대는 왕족, 귀족의 옷이거나 관원의 공복(公服)이었으니 이날의 옷이야말로 서민들에게 허용된 단 1회의 상징적 신분 상승이었던 것이다.

서양식 결혼 예복인 웨딩드레스에서 신부의 순결을 상징한다는 흰색은 원래 혼례복의 색이 아니었다. 그리스와 로마 시대에는 주로 붉은색과 노란색이 쓰였고, 베일도 원시사회에서부터 악마를 쫓아내는 뜻의 붉은색이 많았다.

로마에서는 스톨라라는 옷에 신랑만이 풀 수 있는 헤라클레스 매듭이 달린 모직 허리띠를 맸다. 중세 말기인 1434년 얀 반 에이크의 그림을 보면, 신부는 긴 녹색 가운과 베일을 착용하고 스커트 앞자락을 들어올려 배를 불룩해 보이게 함으로써 상대적으로 작은 가슴과 큰 배를 강조하고 있다. 어떤 학생이 혹시 임신한 신부 아니냐고 질문했는데, 유럽에서 창궐한 페스트 이후 심각한 인구 감소를 겪은 터라 신부의 다산성을 중요시했기 때문이라고 학자들은 설명한다.

르네상스 전까지 유럽에서는 화려한 재질과 장식으로 된 붉은색을 선호했는데, 16세기 피렌체에서 프랑스 왕가로 시집간 카트린느 드 메디치의 웨딩드레스는 금사로 짠 브로케이드에 붉은 자수를 놓은 것이었다. 1558년 스코틀랜드의 메리 스튜어트 여왕이 프랑스 황태자와의 혼례식에서 백합처럼 흰 웨딩드레스를 입은 후, 흰색이 본격적으로 유행하기 시작했다.

이중섭, 영친왕의 결혼식 사진과 얀 반 에이크의 ‘아르놀피니 부부’(왼쪽부터).

신랑 신부의 들러리들도 맘껏 멋을 내고 나타나는데, 신랑 들러리는 고대의 신부 약탈혼의 흔적이라고 하니 이날은 더욱더 부드러운 외양을 갖춰야 할 것 같다.

끝으로 반지가 있다. 반지의 고리 모양은 영원을 상징한다. 영원한 사랑을 서약하기 위해 채택된 반지를 이제 곧 끼게 될 세상의 모든 신랑 신부께, “축하합니다. 행복하세요!”

![[영상] 코스피 5000 예견한 김성효 교수 <br>“D램 가격 꺾이지 않는 이상 코스피 우상향”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/85/44/6f/6985446f21f9a0a0a0a.jpg)