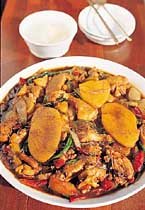

요즘 말로만 듣던 안동찜닭이 꼭 그 꼴이다. 마침 집필실에 집사람과 아직 혼인하지 않은 딸아이가 놀러 왔기에 저녁은 무엇으로 할까 했더니, 딸아이가 안동찜닭을 권했다. 집사람도 찬성해 섬진강 다리 건너 같은 ‘동’자 돌림인 ‘하동’ 읍내 찜닭집(하동 ‘안동찜닭집’·055-883-7985)으로 들어갔다. 오랜만에 장모님 얼굴이 떠오르고 처갓집 앞마당에 되똥거리던 암탉들이 떠올라 군침이 돌았다.

한식경이나 기다려 찜닭이 나왔는데 이게 그 옛날 닭찜이 아니라 닭도리탕이었다. 닭모가지 비트는 소리로 “이게 안동찜닭이라는 거냐?”고 꽥 소리를 질렀다. 무안했던지 아내도 딸아이도 닭도리탕을 들고 온 안주인도 내 얼굴을 빤히 쳐다보았다. “내가 말한 안동찜닭은 이게 아니고… 거 있잖아. 처갓집 앞마당에 포동포동 살이 오른 그 암탉 뒷다리 있잖아?” 했더니 딸아이가 ‘“아빠, 이게 맞아! 안동찜닭이야!”라며 못을 박는다. “이건 찜닭이 아니라 도리뱅뱅덕이지 않니?”라고 투정했더니 “이게 요즘 유행하는 안동찜닭이야. 새콤 달콤 매콤 얼마나 맛있는데”라며 부추긴다. “그렇다면 할 수 없지. 그래, 먹자꾸나” 하고 먹어봤더니 아닌 게 아니라 새콤 달콤 매콤했다. 몇 젓가락을 들다 말고 ‘왜 안동찜닭이라고 했을까? 차라리 안동닭갈비라고 하지’ 싶은 원망이 들었다.

그러나 ‘도리탕’이라는 말 대신 ‘찜닭’으로 바뀌는 퓨전시대 음식문화의 개념을 타박한들 무슨 소용 있겠는가. 김치와 햄버거가 만난 ‘김치버거’로 신세대의 입맛을 바꿔놓는 마당에 기성세대는 대구 앞산국밥집인 그 따로국밥쯤으로 따로따로 물러서야 할지도 모를 일이다. 대여섯 살 때 길들여진 입맛이 중년이 넘어서 다시 그때의 입맛으로 돌아오는 것을 U턴 현상이라고 하는데, 이젠 이 전통의 입맛도 믿을 것이 못 되는 게 아닐까.

찜과 튀김은 엄연히 다른 것 아닐까? 수프와 국물, 찍어 먹는 것과 떠 먹는 것은 분명히 다르고, 달팽이 튀김 요리와 개장국 문화 또한 다르다. 바로 그런 데서 민족정신의 차이가 드러난다면 이해가 될는지 모르겠다. 외피감각과 내피감각을 동시에 흔들어주는 ‘참 시원하다’는 말, 이것이 영어의 쿨(cool)과는 다르다는 말을 이해해 줬으면 싶다.

‘한솥밥에 정든다’는 말이 있다. ‘춘천닭갈비’와 ‘안동찜닭’, 누군가 이 이름표를 좀 바꿔줬으면 좋겠다. 안동찜닭은 안동 구시장 튀김닭집 골목에서 유래했다고 한다. 원래는 단맛이 아니고 매콤달콤한 양념에 야채와 당면이 짜글짜글 끓어 어우러진 푸짐한 맛이었다. 퓨전시대의 음식이라고 마구잡이로 명찰을 다는 일도 이젠 반성할 때가 온 것 아닐까.