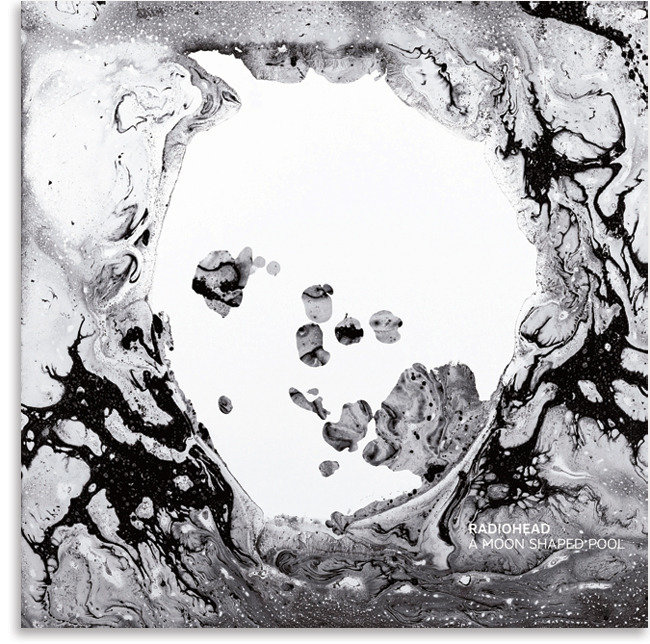

라디오헤드는 영국 밴드다. 그러나 1990년대 브릿팝 시대를 다루는 몇 편의 다큐멘터리에서 라디오헤드 이름은 거의 거론되지 않는다. 그 이유를 필자는 그들의 독자성 때문이라고 생각한다. 되돌아보면 라디오헤드는 한 번도 트렌드 안에 있는 밴드가 아니었다. 비틀스와 롤링스톤스로 시작한 영국 록 전통의 흐름 위에 있었던 적도 없다. 정체성이 확립되기 전이었던 ‘Pablo Honey’는 마케팅에 의해 얼터너티브 록으로 묶였지만, 딱히 그들과 비슷한 음악을 했던 동시대 밴드가 있었는지는 떠올리기 어렵다. ‘Pablo Honey’부터 ‘A Moon Shaped Pool’까지, 라디오헤드는 온전히 라디오헤드만의 음악을 해온 팀이다. 심지어 각 앨범은 단 한 번도 동어반복을 한 적이 없다.

‘The Bends’의 범용성, 현대 음악과 일렉트로니카를 기타 록의 세계로 끌어들여 하나의 매트릭스적 세계를 확립한 ‘OK Computer’, ‘지금부터 21세기다’라는 선언문이나 다름없던 ‘Kid A’와 ‘Amnesiac’ ‘Hail To The Thief’를 거쳐 한 단계 높은 세계로 완성된 ‘In Rainbows’의 찬란한 성과. 그 모든 것은 1990년대 태동한 밴드 가운데 오직 라디오헤드만이 이룬 업적이다.

지금도 마찬가지다. 그들은 새로운 경향을 받아들이는 걸 주저하지 않는다. 팝 음악 외부에 있는 전위적 음악을 빨아들여 팝 음악으로 만들어낸다. 관습적인 레코딩 대신 하이파이에서 진가를 발휘하는 공간으로서의 사운드를 앨범에 담아낸다. 그들이 걸어온 길은 누구의 길도 아니다. 오직 라디오헤드만의 길이다. 핑크 플로이드처럼 밴드 역사에 걸쳐 늘 혁신을 지속하던 프로그레시브 록의 길이기도 하다.

성과는 예술적 독자성으로 끝나지 않는다. EMI와 계약이 끝난 후 그들은 자유를 얻었다. 이미 음악 부분에서는 음반사의 간섭으로부터 자유로웠지만, 이후 그들은 산업으로부터의 자유마저 행사하기에 이른다. ‘In Rainbows’를 온라인으로 사전 공개하되, 음원 가격을 팬 마음대로 지불할 수 있게 한 초유의 판매 제도를 시행한 것이다. 이 시도가 음악계에 던진 충격파는 엄청났다. 공급자가 제품 가격을 결정하는 시장경제의 기본을 라디오헤드는 송두리째 무시한 것이다. 모두가 공짜로 음원을 내려받을 거라는 우려를 비웃으며 그들은 당시 시도로 만만찮은 수익을 거뒀다. 그해 말 발표된 음반 역시 가볍게 차트 정상을 장식했다. ‘In Rainbows’ 투어는 밴드 역사상 가장 많은 수익을 낸 투어가 됐다.

일련의 과정은 생산자가 주도하는 음악산업의 미래에 이 시대의 가장 급진적인 창작자가 던지는 하나의 해결책이었다. 우리가 어떤 시대에 살고 있는지를 환기케 하는 화두이기도 했다. 음악 면에서든, 산업 면에서든 그들은 끊임없이 ‘해석욕’을 자극하는 존재다. 국내에도 번역된 ‘라디오헤드로 철학하기’란 책이 일리 있었던 이유다.

이번 앨범을 들으며 새삼 생각했다. 우리는 앨범을 낼 때마다 진화하고 진보하는, 취향이라는 편협한 단어로 묶일 수 없는 밴드와 함께 동시대를 살고 있다고. 1960년대 비틀스를, 70년대 핑크 플로이드를 실시간으로 듣는다는 게 바로 이런 기분이었을 것이다. 그들이 또 한국을 찾을지는 모르지만, 이 앨범의 라이브를 듣기 위해서라도 8월 서머소닉 페스티벌 티켓과 일본행 항공권을 끊고 싶어진다.