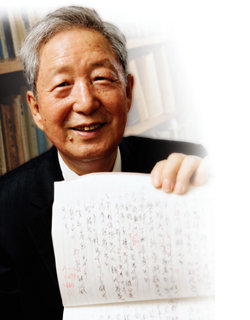

오억근 씨가 자신의 ‘한자 암송 복습장’을 들어 보이고 있다. 그는 “평소 건강을 위해 매일 등산하면서 ‘맹자’ ‘논어’ ‘동몽선습’ 등에서 좋은 글을 발췌해 외우는데 그날 외운 글은 귀가 후 직접 써보며 복습한다”고 말했다.

1948년 6월 면서기로 공직생활을 시작한 ‘대한민국 개국 공무원’ 오억근(82) 씨에게 건국 시절을 얘기해달라고 했다. “참 어려웠던 시절”이라고 말한 뒤 한참 천장을 바라보던 그는 앞에 높인 오렌지주스 컵으로 연신 손을 뻗쳤다. 서재 한 곳에서 파일을 꺼내든 그의 손놀림이 빨라지더니 첫 부임지였던 경기 안성군(지금의 안성시) 양성면 김영한 면장이 직접 써준 임명장을 들어 보였다. 그는 그 임명장을 보면서 60년 전 기억을 더듬었다. 그러곤 초등학교 성적표와 40년 공직생활 동안 받은 임명장, 훈장 등 ‘인생파일’들을 하나 둘씩 꺼냈다. 그의 눈에는 ‘개국 면서기’로서의 자부심과 세월에 대한 아쉬움이 묻어 있었다.

8월15일은 대한민국 건국 60주년 기념일. 7월7일 서울 관악구 봉천동 그의 자택 서재에서 60년 전 대한민국으로 시곗바늘을 돌렸다.

“1948년 2월 경기도에서 도·군·읍·면 서기 채용시험이 있었는데 면장이 추천해줘 응시했어요. 고향 양성면에서 세 명이 시험을 치러 수원 신풍국민학교로 가는데 집에서 32km 거리였죠. 응시자 세 명이 쌀을 모아 번갈아 메면서 시험을 치러 갔어요. 쌀은 수원에 계시는 친구 이모댁에 이틀 머물 방값이었고요.”

시험장까지 32km 걸어 … 주판, 잉크가 유일한 행정용품

2시간 동안 일반상식 문제를 푼 그는 10대 1의 경쟁률을 뚫고 5월 안성군청에서 합격을 확인한 뒤 6월30일 양성면 면장이 직접 쓴 임명장을 받고 서기로 정식 임명됐다.

“면사무소에는 면장, 부면장, 주사 4명, 서기 8명이 있었는데 저만 22세로 유독 어렸어요. 공채였으니까요. 당시 혼란기에는 면직원 대부분이 마을 사람의 추천을 받았기 때문에 나이가 많았거든요.”

건국 당시 최일선 행정기관이던 면사무소는 납세, 부역, 각종 행정지도를 담당했는데 행정사무용품은 잉크, 먹물, 펜, 주판이 전부였다고 한다. 당시는 농가 1000호가 1개 면을 이루고, 면 단위로 사실상의 자치제가 실시되고 있었다.

“상급기관 보고문서는 미농지(닥나무 껍질로 만든 질기고 얇은 종이) 사이에 먹지를 넣어 같은 내용을 여러 통 제작했고, 각 마을에 보내는 공문서는 종이에 골필(쇠·유리 등으로 만들어 촉으로 먹지를 대고 복사할 때 쓰는 필기도구)로 쓴 다음 등사했어요.”

혹 ‘젊은 기자’가 이해하지 못할까봐 그는 잉크, 펜촉, 먹지를 미리 준비해 기자 앞에서 친절히 시연했다.

“전화는 우체국이나 주재소에만 있었어요. 면사무소에서 마을까지 4km 이상 걸어가 직접 전달하러 다녔는데…. 세금도 마찬가지였고요.”

이야기는 세금으로 흘렀다. 당시 면서기는 가옥세(집주인에게 부과하던 세금)와 호별세(살림살이하는 집을 기준으로 매기는 세금)를 걷었는데, 수km 걸어서 세금을 걷으러 가면 즉석에서 세금을 내는 사람도 있었지만 상당수가 차일피일 미뤄 빈손으로 돌아오기 일쑤였다.

“세원 확보를 위해 1000여 호 농가의 벼농사 작황을 조사하고 등급을 매겨 세금을 부과하기 때문에 논두렁을 돌아다니던 게 일이었죠. 제 월급은 쌀 4, 5말 값 정도였어요.”

당시 가장 시급한 과제는 뭐니 뭐니 해도 먹고사는 문제. 안성군도 쌀농사가 지역경제에서 차지하는 비중이 절대적이었지만 비가 오기만을 기다려야 하는 천수답이 대부분이어서 가구당 10명 가까운 식구들이 입에 풀칠하기도 어려웠다. 도로 닦는 일도 주민들이 부역으로 자체 해결해야 할 만큼 정부 지원은 기대하기 힘든 시절이었다.

“(남편이) 월급을 받아와도 어디에 쓰였는지 몰랐어요. 시부모님과 형님 내외분, 시동생 등 15명이 함께 살았으니… . 누구든 벌어오면 함께 썼죠.”(오씨는 5남 중 둘째)

왼쪽부터 양성면 면장이 직접 쓴 면서기 임명장(1948년 6월), 인천고 행정사무관 임명장(1971년 6월), 양성중·고 주사 임명장(1957년 4월).

“그래서 퇴임 후 매일 아내와 등산을 했어요. 지난 세월 제대로 못해준 게 미안해서요.”

두툼한 서류봉투를 찾은 오씨는 서재로 오라고 손짓했다.

“6·25전쟁요? 그때 인민군이 쳐들어오면 공직에 있던 사람은 모두 처벌받는다고 했어요. 그래서 혼자 피난을 가는데….”

위안부 징집 피하기 위해 아내와 조혼 … 40년 근무 후 정년퇴임

피난길이 막혀 더 이상 남쪽으로 내려갈 수 없었던 그는 산골 친척집에서 며칠을 보낸 뒤 다시 마을로 돌아오다 인민군과 마주쳤다.

“‘동무, 뭐 하는 사람이오?’ 하고 묻기에 얼떨결에 ‘농사짓는 사람’이라고 대답했죠. 아, 그랬더니 호박과 오이를 잔뜩 얹어놓은 지게를 져보라고 하더라고요. 당시 지게질을 못했다면 아마….”

그는 인민군이 안성군을 점령했을 당시 “말할 수 없는 고통을 받았다”고만 말할 뿐 구체적인 설명을 피했다. 그의 미간에 내 천(川)자가 선명했다.

휴전 이후 농지개혁 사무를 담당하던 그는 이후 양성중·고교 직원 서울대 서무과장 등을 거쳐 1988년 6월30일 정년퇴임했다. 이후 한국서화협회 자문위원과 해주오씨 백봉공파종회 회장을 맡고 있으며, 지난해 10월2일 한국기록원 사무실에서 한자 3077자를 9분35초 만에 암송해 ‘한문 한자 암송 분야 한국기록’을 세우기도 했다.

“인생의 ‘3대 경사’인 회갑(출생 후 60년), 회혼(결혼 후 60년), 회방(과거급제 후 60년)의 기쁨을 모두 누렸으니 더 바랄 게 없어요. 정부 수립 이후 60년간 이만큼 발전했으니 국민도 긍지를 가졌으면 해요.”

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)