![전국에서 가장 많은 7523채가 미분양된 지역은 대구다. 사진은 대구 도심 전경. [GETTYIMAGES]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/63/2d/1a/40/632d1a402443d2738276.jpg)

전국에서 가장 많은 7523채가 미분양된 지역은 대구다. 사진은 대구 도심 전경. [GETTYIMAGES]

포항시 미분양 11년 만에 최고치

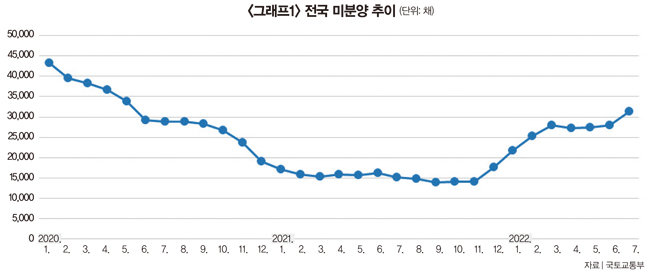

2020년 수준으로 회귀하는 재고 주택시장의 흐름에 더해 미분양 통계로 대변되는 분양시장마저 악화된다면 현재 확산하는 부동산 하락 공포 심리는 걷잡을 수 없는 상황으로 치달을 것이다. 최근 미분양 급증은 일시적 현상인가, 아니면 대세 급락장의 새로운 변수인가. 전국 시군구 미분양 빅데이터가 알려주는 대한민국 신축의 운명을 살펴보자.

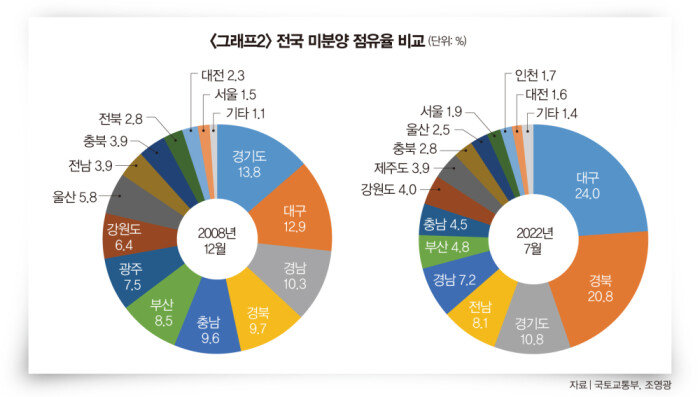

포항과 함께 전국 미분양 증가에 기여한 곳은 대구다. 지난해 9월 역사적 저점이던 1만3842채를 기록한 전국 미분양은 매달 베이비스텝 상승을 기록하며 7월 기어이 3만 채를 넘겼다. 그 일등공신이 바로 대구다. 대구의 미분양 증가는 비단 어제오늘 일만은 아니다. 7월 현재 전국에서 가장 많은 7523채 미분양을 기록 중인 대구의 전국 미분양 점유율은 24%로 전국 미분양의 4채 중 1채가 바로 대구에 있다고 할 수 있다. 경상권, 아니 지방 부동산을 대표하는 쌍두마차가 바로 대구와 부산인데, 부산 미분양은 대구의 20% 수준인 1503채에 불과하다.

대구 미분양 가장 많아

대구와 부산의 엇갈린 운명은 2019년 예고됐다. 2019년 7월 부산은 대도시라면 10년마다 수립해야 하는 재건축·재개발에 대한 큰 그림인 ‘2030 부산시 도시 및 주거환경정비 기본계획’을 발표했다. 기존 정비예정구역제도를 폐지하고 주민 스스로 정비구역 입안을 제안하는 ‘주거생활권계획’을 도입하는 큰 변화를 시도했다.고밀대도심의 대규모 공급은 통상 재건축·재개발을 통해 이뤄진다. 재건축·재개발의 첫 단계인 ‘구역지정’을 위해 해당 지방자치단체(지자체)는 ‘정비예정구역’을 도시 및 주거환경정비기본계획(도환계획)에 반영한다. 그런데 2020년부터 부산은 지자체가 직접 재개발·재건축의 씨앗인 ‘정비예정구역’을 뿌리지 않고 주민들이 힘을 합쳐 스스로 ‘정비구역지정’을 제안하는 상향식 방식을 채택했다. 주민이 주도해 자신들의 생활권을 정비한다는 취지는 그럴듯하나 ‘주거생활권계획’ 시행 이후 오히려 무분별한 정비구역지정 신청이 쇄도하고, 주거생활권계획과 함께 도입된 ‘사전타당성제도’의 부작용으로 ‘사전타당성신청’ 소문만 듣고 투기세력이 몰리는 등 여러 문제점이 불거지기 시작했다.

결국 이러한 폐단을 방지하고자 2021년 8월 부산시는 ‘주민동의율 및 호수밀도 배점 강화’ 등 기존 정비구역지정 요건을 더욱 강화하는 조치를 취한다. 부산 재개발·재건축 씨앗은 말라버렸고, 나비효과로 지방에서 대어를 찾던 시행사와 시공사들의 관심이 대구로 쏠리는 결과를 낳았다. 실제 부산 분양 물량은 2017년을 정점으로 꾸준히 감소하며 2021년 역대 최저치인 8000채 수준에 그쳤다. 반면 대구 분양 물량은 2020년 역대 최고치인 3만 채를 기록했다. 2019년 발표된 ‘2030 부산시 도환계획’이 불러온 나비효과로 현재 부산과 대구의 수급이 결정됐고, 결국 두 도시의 집값은 명암이 엇갈리게 됐다.

아직 미분양 공포 전국적이지 않아

그렇다면 현재 전국 미분양의 4분의 1을 차지하는 대구 미분양의 흐름은 어떻게 전개될까. 대구 미분양의 절반은 대구 중심 도시인 수성구와 달서구에 양분돼 있다. 2023년까지 추가 공급 물량은 대부분 달서구에 몰려 있다. 2023년까지 약 3000채가 달서구에 공급될 경우 달서구 수급 불황의 끝을 예단하기 어려울 것으로 보인다. 향후 공급 물량이 줄어들 수성구의 수급 불황은 고교 명문학군의 힘을 빌려 2023년 그 끝을 보일 것으로 예상된다.

금리인상과 거래절벽에 더해 미분양 증가라는 변수까지 면밀히 살펴봐야 하는 결코 쉽지 않은 부동산 계절이 다가오고 있다. ‘썰’과 ‘뇌피셜’에 의존하던 습관을 버리고 시시각각으로 변하는 개별지역 부동산의 바이털사인을 빅데이터로 진단해 대응하는 힘을 길러야 할 때다.