2015학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 11월 12일 예비 소집을 마친 수험생이 수험표를 들고 시험장인 서울 중구 정동 이화여고에서 교실을 확인하고 있다.

하지만 사실상 실업률은 고용보조지표인 만큼 이를 실제 실업률도 봐서는 안 된다는 게 정부의 공식 견해다. 확대 해석을 경계하는 것이다. 그러나 국민이 느끼는 체감 실업률은 10%보다 훨씬 높다는 지적도 만만치 않다. 실제로 15~29세 청년 실업률은 8%에 달하고, 졸업 후에도 대학·취업 재수생, 고시생 등 미래 취업을 위해 학업을 우선시하는 비경제활동인구가 많기 때문이다. 이들이 사실상 실업자로도 분류되지 않는다는 점을 감안하면 청년층이 느끼는 고용 소외감은 더 클 수밖에 없다.

25~34세 대졸자 비중 66%

한때는 좋은 대학에 입학하는 것이 미래 직장과 삶의 보증수표나 다름없었다. 부모는 빚까지 지면서 자녀교육에 매달렸고, 교육환경에 따라 집값이 달라지는 사회현상까지 생겨났다. 그 덕에 우리나라 25~64세 인구 중 대졸자 비중은 2012년 기준 42%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균인 32%에 비해 상당히 높다. 25~34세 청년인구 중 대졸자 비중은 66%에 달해 OECD 회원국 가운데 최고이자 대표 선진국인 독일(29%)에 비해 2배 이상이다.

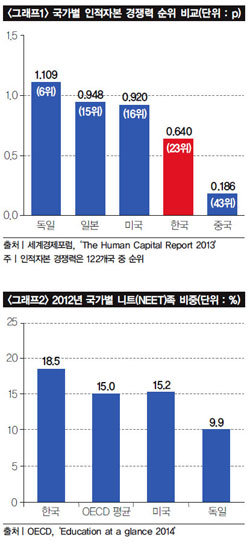

하지만 세계경제포럼(WEF)에서 조사한 인적자본 경쟁력을 보면 얘기는 달라진다. 이 지표에서 한국은 세계 23위에 불과해 높은 고학력화에도 인력 경쟁력이 높지 않다는 평가를 받았다. 반면 독일은 대졸자 비중이 상대적으로 낮지만 인적자본 경쟁력은 세계 6위다(그래프1 참조). 최근 유럽 등에서는 자국 인력의 경쟁력을 높이고자 ‘현장실습형 직업교육’이 강화된 독일식 훈련 방식(Trained by Germany)을 도입하는 국가가 늘고 있기도 하다. 한국과 독일 청년층의 진학·취학 구조가 어떻게 다르기에 이런 경쟁력 차이가 나타나는 것일까.

먼저 진학 측면을 살펴보자. 최근 한국의 대학진학률은 빠르게 하락하고 있지만 여전히 독일에 비해서는 크게 높다. OECD 기준 고등교육기관(Tertiary 5A·아카데미적 고등교육 과정)으로 진학하는 비율은 한국이 2012년 69%로 독일의 53%보다 상당히 높은 편이다. 국내 기준으로 풀어보면 고교 졸업자의 대학진학률은 2009년 77%(합격 이후 등록자 기준)로 최고치를 기록한 이후 하락세를 보이며 2014년 70.9%까지 낮아졌다.

하지만 대학별로 세분해보면 전문대 진학자 감소가 대학진학률 하락의 주된 이유임을 확인할 수 있다. 당해 연도 고교 졸업자 중 전문대 진학자는 2010년 17만 명에서 2014년 약 15만 명으로 2만 명 이상 감소한 반면, 4년제 일반대 진학자는 2014년 29만2000여 명으로 계속 늘고 있다. 대학별 전체 재학생 수도 일반대는 계속 늘었지만 전문대는 2005년 이후 약 11만 명 줄어들었다.

우리 정부는 2000년대 후반부터 과도한 대학진학률을 낮추고 산업수요 맞춤형 인력을 육성한다는 목표 아래 마이스터고 도입 등 직업교육을 강화해왔지만, 국내 진학 구조 개선은 여전히 미진하다. 한국의 16~19세 인구 중 직업훈련 과정에 있는 사람의 비중은 2013년 기준 12.1%에 불과한 반면, 독일은 40.9%가 직업훈련을 받고 있다.

특히 우리나라에서는 취업했거나 취업 경험이 있는 특성화고 졸업자 가운데 21.5%만 전공과 직업이 일치한다고 응답해 직업교육의 효율성도 낮았다. 반면 독일은 직업훈련생의 50% 이상이 학교와 현장실습이 결합된 이중 체계(Dual System)를 활용하고 있고, 약 50만 개 기업이 학생들에게 훈련 과정을 제공한다는 점에서 우리와 차이가 크다. 직업훈련을 제공하는 기업의 80% 이상이 중소기업으로, 이들 기업에서 교육을 마친 학생들이 해당 기업에 취업하는 비중도 높다. 중소기업의 원활한 인력 수급이나 경쟁력 제고에 긍정적으로 작용할 수 있는 원동력이다.

다음은 고용 측면이다. 우리 고용시장은 고학력 청년층을 충분히 활용할 수 있는 여력을 갖췄을까. 한마디로 한국은 대졸 이상 인력의 고용이 OECD 회원국과 비교해 매우 저조한 편이다. 한국의 대졸 이상 25~34세 청년인구 고용률은 2012년 75%로 독일의 89%보다 14%p 낮았다. 대졸 이상 청년층의 실업률도 한국은 2013년 기준 15~24세 9.9%, 25~29세 6.6%에 달해 독일의 3.9%, 3.4%보다 2배가 넘는다.

계속 늘어나는 ‘니트(NEET)족’

눈여겨볼 부분은 한국의 4년제 대학 졸업자가 1년 이내에 취업하는 비율도 2012년 56.2%에서 2014년 54.8%로 하락했다는 점이다. 이 때문에 대학 졸업을 유예하는 학생, 입사원서를 1000장 이상 썼다는 취업 준비생, 대기업 입사 경쟁률이 20 대 1을 넘었다는 소식 등은 더는 새로운 뉴스거리도 되지 못한다. 젊은 세대의 진학과 취업이 모두 어려워지면서 고용되지도 않고 학업도 하지 않는 이른바 ‘니트(NEET)족’ 비중은 한국의 경우 2012년 기준 18.5%에 이른다. 역시 독일(9.9%)의 2배가 넘는 수치다(그래프2 참조). 한국 경제의 청년인력 활용이 매우 미진하다는 뜻이다.

정리해보면 이렇다. 최근 국내 대학진학률의 하락에도, 일반대 진학자는 오히려 증가해 ‘학력·입시 위주’의 진학 환경은 지속되고 있다. 그러나 이러한 진학 구조는 고학력자를 과도하게 배출하고도 경제 내에서 이들을 제대로 활용하지 못해 성장잠재력을 낮추는 요인으로 작용하고 있다. 국내 청년층의 취학 및 진학 구조를 근본적으로 바꿔야 한다는 목소리가 힘을 얻는 이유다.

이를 위해서는 먼저 고교 직업교육에서부터 전문가에 이르는 단계별 인력 양성 체계를 구축해 직업에 대한 사회적 인식을 바꿀 필요가 있다. 각 대학도 학생들이 경쟁력을 갖출 수 있도록 교육 과정을 개선해 인력 양성 기능을 강화해야 한다. 일반대는 직업훈련 과정과 해외 취업 컨설팅 등을 강화하고, 전문대는 고등교육직업훈련 과정으로 좀 더 특성화하는 작업이 그 출발점이 될 수 있을 것이다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)