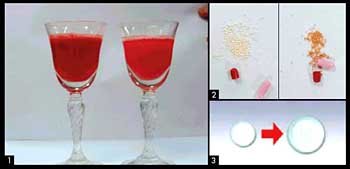

①시럽의 색깔이 옅어진 경우와 ②캡슐에 들어 있는 약의 색깔이 바뀐 경우. ③ 약 크기가 2배로 커지고 글자 모양도 바뀐 경우. 제약사측은 이처럼 약품의 형태를 바꾼 후 홍보를 하지 않아 가짜 약 해프닝을 빚고 있다.

서울 동대문구 K약국 약사 김모씨(38)는 지난 3월18일 있었던 일을 생각하면 아직도 가슴이 철렁 내려앉는다. 환자가 호통을 치며 ‘가짜 약’이라고 내민 의약품은 한 달 전 위조 의약품이 대량으로 유통돼 문제를 일으켰던 고혈압 약 노바스크(한국화이자) 정제였다. 노바스크는 건강보험 청구 액수가 가장 많은(488억원) 의약품으로, 한 번 먹으면 평생 먹어야 하고 약효가 생명에 영향을 미칠 수 있기 때문에 위조품의 대량 유통은 사회적 파장이 클 수밖에 없다.

환자가 내민 노바스크 정제는 이 약을 판매한 김씨가 보기에도 확실히 이상했다. 알약 중간에 있는 분할선의 모양이 약품마다 차이가 나는 것. 일주일 후 이 모든 일이 제약회사에서 알약 모양을 만드는 기계인 타정기를 교체하면서 생긴 오해로 밝혀진 후에야 김씨는 비로소 가짜 약 판매 혐의를 벗을 수 있었다.

“환자 알 권리 무시하는 제약사 횡포”

발기부전 치료제 비아그라와 노바스크 등 유명 의약품의 위조품이 대량 유통돼 사회적 파문을 일으키면서 시민과 약사들 사이에 이런 ‘가짜 약’ 시비가 크게 늘고 있다. 대한약사회와 식품의약품안전청(이하 식약청)에 따르면 노바스크 위조품이 유통된 3월 이후 약품 위조 시비에 따른 신고가 30여건 이상으로 늘었다는 것. 지난해까지 일반인이나 약사가 약이 가짜라며 신고한 경우는 단 한 건도 없었다. 가짜 약 신고 건수는 가짜 의약품 제조국으로 낙인찍힌 중국에서 최근 다량의 위조 의약품이 한국 내로 흘러 들어오고 있다는 보도가 나간 후 더욱 늘었다.

하지만 이런 가짜 약 시비의 대부분은 약품 공정이 새롭게 바뀌면서 약품의 모양이나 색깔 등 외형에 큰 변화가 생겼는데도 제약사가 이 사실을 약사나 의사에게 알리지 않으면서 발생한 해프닝들. 제약사의 경우 약품 모양이 바뀔 경우 식약청에 신고만 하면 법적인 책임을 지지 않기 때문에 굳이 약사나 의사, 일반인에게 이를 설명할 필요가 없다.

오인 신고된 마약류 의약품의 일종인 K정의 경우, 생산회사인 A사가 약 크기를 2배 가량 키우고 알약 전면에 씌어진 글자 모양도 완전히 바꾸면서 의·약사에게 알리지 않은 것은 물론, 홈페이지에서조차 이 사실을 밝히지 않아 가짜 약 시비를 일으켰다. 또 알레르기 질환 치료제인 H제약의 G약품은 노바스크의 경우와 마찬가지로 타정기 교체로 인해 약품 모양이 바뀌어 시빗거리가 됐다. 이 밖에 많은 부작용을 일으킨 소염제인 S제약의 S시럽은 제약사에서 시럽의 색깔을 옅게 만들면서 이를 홍보하지 않아 시민들과 약사들로부터 항의를 받았다.

대한약사회 한 관계자는 가짜 약 시비를 몰고 온 제약회사의 이러한 행태에 대해 “환자의 알 권리와 약사의 조제권을 무시한 제약회사의 일방적 횡포”라며 “홈페이지에서조차 변경 사실을 밝히지 않은 제약사가 태반”이라고 말했다. 대부분의 약사들은 “환자들의 약에 대한 신뢰도가 무너지면 그만큼 제약사측으로서도 손해인데 왜 이렇게 약품 변경에 대해 무심한지 모르겠다”는 반응이다.

이와 관련, 국내 각 제약사들은 유통기한이 지난 의약품에 대해서도 식약청으로부터 유통기한 연장 허가만 받은 후 이 사실을 해당 약품에 명기하지 않고 판매해 물의를 일으키고 있다. 일반 시민들이 보기에는 내용물이야 어떻든 약 겉봉에 쓰인 유통기한을 믿을 수밖에 없는 실정.

제약협회의 한 관계자는 “대한약사회와 병원협회 등에 약품 변경 사실을 반드시 통보하고 영업사원을 통해 약사에게 변경 사실을 확실히 고지하겠다”고 입장을 밝혔다. 이 관계자는 또 “일반인을 위해서는 홈페이지에 변경 사실을 게재하겠지만 일반인들이 약품에 대한 정보를 얻을 수 있는 약학 정보 사이트가 없는 것이 문제”라고 말했다.