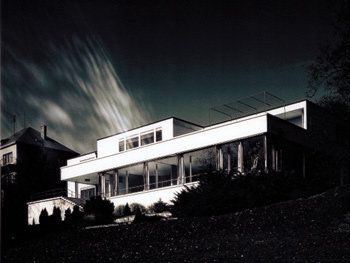

토마스 루프, h.t.b.01, 1999, 130×155cm, C-print

하나는 과거와 달리 오늘의 일상이 글로벌 스탠더드(global standard), 즉 국제적으로 표준화된 구조라는 것이고, 다른 하나는 그 속에서 사람들이 자신도 어쩌지 못한 채 이미 짜여진 프로그램, 그러니까 시작과 끝이 세팅된 프로그램 속에서 하루하루를 살아가는 유형적 삶을 이루고 있다는 점이다. 이를 건축적 개념으로 설명하자면, 오늘날 사람들의 삶은 전 지구적으로 획일적인 ‘유형적 구조’로 설계되어 있어 그 속에 있는 인간들은 획일적인 건축 공간이 짜놓은 프로그램에 의해서 작동되고 살아간다는 뜻이다.

시작과 끝이 세팅된 하루하루

예컨대 서울 잠실 석촌호수 근처의 장미아파트 5차 48평형 B타입 A동 1821호에 사는 회사원 김 씨가 아침에 일어나 회사에 출근하고, 퇴근하여 잠자리에 들 때까지 어떤 구조 속에서 살고 있는지 아는 것은 그리 어렵지 않다. 48평형 거실에 소파가 놓였을 때 거리상 TV가 몇 인치여야 하는지, 48평형이면 주방 한쪽 공간에 놓도록 돼 있는 냉장고가 몇 리터짜리인지, 그리고 새벽에 일어나면 눈을 감고도 몇 발자국 왼쪽과 오른쪽에 무엇이 놓여 있는지 등 대략의 것들을 알고 있다. 엘리베이터와 주차장·승용차의 위치, GPS에서 송출하는 교통안내 목소리와 사무실 한편에 놓인 자신의 책상까지 가는 데 어떤 구조와 유형으로 되어 있는지도 안다. 또한 점심시간에 식당에 가면 탁자와 의자, 자판기의 구조 등 어느 식당이라도 비슷한 구조로 되어 있다는 사실을 안다.

그뿐만 아니다. 저녁 식사 후 담배 한 개비를 피우려고 베란다로 나갔을 때 건너편 아파트 1층부터 28층까지 안방·거실·주방구조가 똑같다는 사실을 보며, 지금 자신의 발아래 어떤 사람의 머리가, 그리고 자신의 머리 위에 어떤 사람의 발이 놓여져 있다는 사실을 알게 된다. 이것이 우리 삶의 획일화된 구조, 삶의 유형적 형상들이다.

이런 삶의 구조와 유형성이 바야흐로 글로벌 스탠더드화하고 있다. 바로 이런 문제들에 대해서 아주 오랫동안 지켜보고 사유하고 표현해온 민족이 독일인들이고 독일 유형학 사진 분야다. 전통적으로 독일은 이 분야에 전문가적 위치를 지켜왔다.

오랫동안 독일 역사와 사회는 엄격함, 규칙, 통일, 정확성을 삶의 철학으로 삼아왔다. 독일이 산업화 과정에서 보여준 엄격성과 규칙성, 그리고 제국 건설과 도시 형성 과정에서 만들어진 계획성과 조직성, 표준성의 시스템은 모든 도시 기반시설과 산업시설 그리고 건축 및 공간구조 속에 배어 있다. 가히 ‘동일성의 유형’이라고 해도 과언이 아니다. 때문에 독일 국민들은, 그중에서도 독일 예술가들은 이것들이 어떻게 사회적 통제 시스템으로 발휘되고, 인간을 획일화·표준화·단순화·몰개성화로 이끌고 가는지를 객관적이고 이성적으로 바라볼 수 있는 힘을 갖고 있다.

토마스 디멘드, model, 2002, 210×164.5cm, C-print

그 독일 현대미술의 중심이 바로 사진예술이다. 지금 독일 미술의 견인차가 사진이고, 독일의 사진예술이 독일 현대미술을 이끌고 있다고 할 수 있다. 사진의 위상이 높아지고 ‘현대미술=사진’이라는 말이 나오는 것도 독일 사진이 예술성과 흡인력을 담보하고 있기 때문이다. 오늘의 현대미술을 이해하고, 미술품으로서 점점 개념적인 모습을 띠고 있는 사진을 이해하기 위해서는 먼저 독일 사진의 본질을 아는 것이 바른 순서다.

앞서 언급한 대로 독일 사진은 일상성을 중요시하며, 특히 현대건축의 꼴(typology)과 그것이 재현하는 건축적 일상 속을 파고든다. 이보다 더 중요한 이슈가 없다고 보기 때문이다. 오늘의 일상은 숙명적이다. 현대인이라면 짜여진 일상, 짜여진 구조에서 벗어날 수 없다. 이것이 구조주의의 개념이다. 따라서 예술로서 일상을 재현한다는 것은 구조주의 일상을 재현하는 것이고, 그 재현의 소스가 바로 구조적 유형성이다. 물론 해석은 쉽지 않다. 그러나 현대적 삶이 어느 나라나 똑같은 유형적 구조에 놓였다는 사실을 안다면, 또 나라를 막론하고 현대적 공간이 같은 구조, 닮은꼴 유형으로 세팅돼 있다는 것을 인식한다면 독일의 유형학적 사진을 이해하는 데 한 고비를 넘긴 것이다.

유명세 때문에 무조건 선호?

독일 사진은 획일화된 현대의 일상을 가장 극명하고 확실하게 드러내준다. 국제 미술계가 개념적인 독일 유형학 사진에 찬사를 보내고, 그 가운데서도 뒤셀도르프 예술아카데미 베허 스쿨 출신 사진가들의 작품을 선호하는 이유가 그들의 시각이 가진 현대성 때문이다. 안드레아스 구르스키, 토마스 스트루스, 토마스 루프, 캔디다 회퍼, 악셀 휘테, 토마스 디멘드와 같은 작가들로 이들의 대표작은 사진 한 점에 억대를 호가한다.

최근 우리나라에서도 독일 사진의 인기는 하늘을 찌른다. 그러나 문제는 독일 사진에 대해 일방적 호감을 보이고, 국제적인 유명세 때문에 무조건 선호한다는 것이다. 앞에서 거론한 독일 작가들의 경우는 작품 불문, 가격 불문으로 컬렉션 된다. 반대로 이들이 아니면 인기도 없고, 평가도 되지 않는다.

현재 우리나라에서 컬렉션 되고 있는 해외 사진 작품의 상당수는 이들의 작품이다. 독일 사진의 예술성과 미학성을 정확히 통찰하는 것은 물론이고 독일 역사와 건축 문화 양식까지 꿰뚫고 있는 해외의 컬렉터들과는 사뭇 다른 분위기다.

작품 한 점에 억대의 돈을 지불할 양이라면 예술성과 미학성을 갖고 있는지, 왜 이들 작품에 투자하는지, 과연 디지털 시대 핵심 이슈로서 현대성과 시대성을 담보하고 있는지를 알아야 하지 않을까.

국제 미술계에 떠도는 우스개가 하나 있다. ‘숙명’에 대한 정의인데, ‘디지털 사전’을 찾아보면(사실 디지털 사전이라는 것은 없다) 숙명이라는 단어에 다음과 같이 쓰여 있다고 한다. ‘숙명-프로그램 변경 불가능한 것’. 그렇다. 디지털 시대를 아주 상징적으로 정의한 말이다. 또 독일 사진을 말하는 데 유효적절한 농담이기도 하다. 물론 우스갯소리다. 독일 사진은 바로 이 숙명의 현대성을 찾아가는 메커니즘이다. 그러니까 독일 사진은 프로그램 변경이 불가능한 우리 일상의 구조와 우리들의 삶, 그 획일적 유형성의 모습에 천착한 사진이다. 독일 사진의 힘은 바로 그곳에서 나온다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)