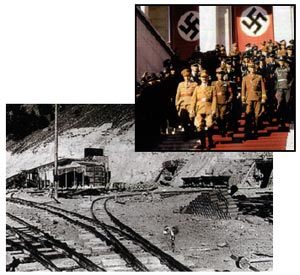

1938년 뉘른베르크에서 열린 나치스의 행사장에 나타난 히틀러(작은 사진 맨 앞)와 1940년대 당시 요나스탈 일대의 모습.

이뿐만이 아니다. 요나스탈을 찾는 또 다른 사람들은 이 지역 지하에 나치시대의 탱크들이 아직까지 남아 있다고 주장한다. 이곳에서 세계 최초의 핵 실험이 있었으며 당시 제조한 원자폭탄 중 몇 기가 아직도 이곳에 묻혀 있을 가능성이 크다고 말하는 이들도 있다. 심지어 미확인비행물체(UFO)와 비슷한 비행접시 편대의 기지였다고 주장하는 사람까지 있다.

평온한 숲과 협곡을 둘러싸고 황당해 보이는 추측들이 난무하게 된 데는 역사적인 이유가 있다. 제2차 세계대전이 막바지에 접어들 무렵, 히틀러의 참모들은 요나스탈에 거대한 요새를 건설할 계획을 세웠다. 이른바 ‘S-III’로 명명된 비밀계획이다. 이 계획에 따라 수용소에 수용된 수천명의 포로들을 동원해 나치의 마지막 저항을 지휘할 본부가 될 요새가 요나스탈 지하에 건설되었다. 입구가 25개나 있는 거미줄처럼 연결된 갱도로 들어가면 당시의 첨단기술을 총동원한 종합상황실이 나온다. 바로 이곳에서 나치의 수뇌부는 최후의 반격을 지휘하고자 했던 것이다. 요새 착공식에는 헤르만 괴링, 요하힘 폰 리벤트롭, 하인리히 히믈러 같은 제3제국의 거물급 인사들이 거의 모두 모습을 나타냈다고 한다.

나치 최후 지휘본부 … 민간인 통제구역

그러나 이 지하요새를 놓고 최후의 전투를 벌일 당시 히틀러와 그의 부하들은 다른 곳에 있었다고 한다. 1945년 요나스탈은 미군에 의해 점령되었는데 이 지역을 미군으로부터 인계받은 소련군은 곧바로 계곡 일대를 통제구역으로 선포했다. 그후 요나스탈은 군부대의 훈련장으로 변했고 민간인의 출입이 엄격히 통제됐다.

1945년 당시 요나스탈을 점령한 미군은 본국 정부에 보고서를 올렸다. 그러나 미국 정부는 당시 미군이 올린 보고서를 즉시 극비사항으로 분류했다. 미 정부는 이 보고서를 앞으로도 공개하지 않을 계획이라고 한다.

요나스탈에 대한 이 같은 폐쇄 조치들은 사람들의 호기심을 더욱 자극할 수밖에 없다. 이 계곡에 얽힌 전설을 다룬 책들이 매년 출판되고 있으며 주말이면 계곡 일대에서는 탐사장비를 짊어진 사람들을 쉽게 만날 수 있다.

심지어 요나스탈은 미국의 버뮤다 삼각지와 같은 ‘미스터리 관광상품’ 역할까지 하고 있다. 독일 작센의 한 여행사는 ‘비행접시’라는 이름을 붙인, 요나스탈을 탐사하는 2일간의 관광상품을 개발하기도 했다. 물론 민간인 통제지역인 이곳에 관광객이 군의 허락 없이 들어오는 것은 불법이다. 적발되는 사람은 체포되어 벌금을 내야 한다. 그럼에도 불구하고 호기심에 사로잡혀, 혹은 ‘한 건’ 올리기 위해 계곡의 석회암 갱도에 뛰어드는 사람들이 끊이지 않는다.

히틀러는 ‘S-III’라는 계획에 따라 요나스탈에 최후의 방어요새를 구축할 것을 명령했다. 요나스탈에는 아직도 비밀요새의 갱도들이 남아 있다.

이 같은 해프닝에도 불구하고 요나스탈의 계곡에 무엇인가가 묻혀 있다고 믿는 사람들의 기대는 좀처럼 사라지지 않고 있다. 과거의 구동독 정부 역시 이러한 전후 사정을 알고 비밀 정보부로 하여금 이 지역을 샅샅이 뒤져보도록 지시했다고 한다.

“무엇인가 있다” 사람들 발길 여전

지금은 고인이 된 구동독 정보부 소속 탐사원 파울 엔케는 정보부의 지시로 반평생 동안 히틀러의 ‘호박방’을 찾아다녔다. 엔케가 남긴 말에 따르면 나치 시절 막대한 양의 미술품 등 고가의 보물들이 동프로이센 지역에서 튀링겐 지역으로 옮겨졌다는 기록이 있다고 한다. 그리고 그렇게 옮겨진 보물들이 보관되었을 가장 유력한 후보지는 두말할 것 없이 총통의 마지막 지휘본부가 있었던 이곳 요나스탈이라는 것이다. 물론 그는 죽는 날까지 아무것도 발견하지 못했다. 그럼에도 엔케의 말은 많은 사람들에게 ‘희망’을 주었다. 급기야 통일 후인 1991년 튀링겐 주 정부는 제2차 세계대전 때 폭파되지 않고 남은 갱도들을 장벽으로 봉쇄하기에 이르렀다.

요나스탈에는 정말 아무것도 없는 것일까? 어쩌면 이곳에 묻혀 있는 보물은 보석이나 미술품이 아니라 독일이 비밀리에 개발한 원자폭탄일지도 모른다. ‘독일 원자폭탄의 비밀’의 저자이며 ‘요나스탈협회’의 회장인 토마스 메너는 최초로 원자폭탄을 개발한 국가가 미국이 아니라 독일이라고 주장한다. 제2차 세계대전 당시 비밀리에 제조한 폭탄 중 일부가 여전히 튀링겐 계곡 땅 속에서 잠자고 있을 가능성이 있다는 것이다. 그는 쿠르트 딥너와 발터 겔라흐 등 1940년대 당시 독일의 핵 에너지 연구가들이 요나스탈 인근에서 실험을 진행했다고 말한다.

목격자의 증언도 그의 주장을 뒷받침한다. 요나스탈 인근인 박센부르크에 살던 클레레 베르너가 1962년 동독 경찰에게 한 증언을 들어보자. 그는 45년 3월4일 밤 9시30분경에 보통의 번개보다 수백 배나 더 밝은, 안은 붉고 겉은 노란 빛깔을 띤 신비로운 섬광을 보았고, 곧이어 엄청난 폭풍우가 산 위로 휘몰아쳤다고 증언했다. 그 다음날 자신을 포함한 주민들 상당수가 코피를 흘리고 두통을 앓는 증상을 보였으며 그로부터 1주일 후인 3월12일 밤 10시15분에도 역시 무언가가 폭발하는 소리가 들렸다고 한다.

당시에 정확히 무엇이 터졌는지는 아직까지 공식적으로 확인된 바 없다. 그러나 이 정도 증언만으로도 독일이 이곳에서 세계 최초로 원자폭탄 제조 실험에 성공했다는 메너의 주장은 매우 설득력을 얻게 되었다. 그리고 그때 만든 폭탄 중 몇 기는 여전히 그곳에 묻혀 있을지도 모른다.

또한 ‘튀링겐의 호박방과 다른 지하공간’의 저자인 마틴 슈타데는 이곳 요새에서 히틀러가 UFO와 유사한 비행접시를 개발할 것을 지시했다는, 약간은 황당하게 들리는 주장을 굽히지 않고 있다. 그리고 그의 말에 따르면 여전히 170여대의 비행접시가 지하에 묻혀 있다고 한다.

요나스탈에서 뭔가 획기적인 것을 발견할 수 있을 것이라 기대한 사람들은 오늘도 왕성하게 탐사계획을 세우고 있다. 그들은 인터넷에 홈페이지(www. schatzsucher.de)까지 만들어놓고 열심히 정보를 교환하며 지하에 묻힌 ‘대박’을 찾을 꿈을 꾸고 있다.