이효석 소설 ‘메밀꽃 필 무렵’을 모르는 사람은 없을 것이다. 소설의 무대인 강원도 봉평장을 떠올릴 때마다 나는 메밀묵이나 메밀국수의 그 하얗고 쫄깃쫄깃한 면발을 떠올리게 된다. 어디 그뿐인가. 봉평의 산골 개울가에서 반딧불이가 환상적으로 날고 있는 풍경 하며, 물방앗간의 그 희게 부서지는 여름밤의 정서는 또 어떤가.

이 모든 것이 곧 맛으로 살아날 때 우리 한자말로는 백면(白麵)이라 하는데, 일본에서 자랑하는 음식 ‘소바’와는 엄연히 구별된다. 17세기 중엽 장씨부인이 쓴 ‘음식지미방’(飮食知味方)에서는 메밀국수 조리법을 다음과 같이 전해주고 있다.

‘메밀을 물에 잘 씻어 너무 말리지 말고 알맞게 말린다. 껍질을 벗긴다. 알갱이를 고운 가루로 만들려면 미리 물을 품어 축축하게 해둔다. 한편 녹두를 물에 담갔다가 건져내 거피(去皮)한 것을 물기가 빠지게 둔다. 메밀 알갱이 닷 되에 거피한 녹두 한 복자씩을 섞어 방아를 찧는다. 껍질은 키로 까불어 버리고 흰 알갱이만 모아 다시 찧으면 매우 흰 메밀가루를 얻는다. 면을 반죽할 때엔 더운물에 눅게 말아 누른다. 그러면 빛이 희고 좋은 국수발이 된다.’

이렇게 조리법만 읽어도 그 맛이 정겹게 우러나는 것이 우리의 메밀국수다.

2일과 7일은 마침 봉평 장날이었다. 평창읍에서 대화장을 거쳐 봉평 장날까지 옛 정취를 더듬어가는 발길은 허생원이 나귀를 몰고 가는 그 밤길처럼 정겨웠다.

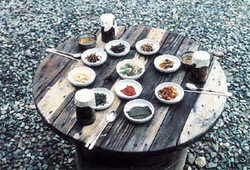

메밀전골을 맛있게 먹은 후 이효석의 소설로 다시 들어가 본다. 봉평에서 제일가는 일색으로 소문났던 성서방네 처녀와 정사가 있었을 듯한 물레방앗간과 나귀가 섰음직한 구윳간도 현재 복원되어 한결 옛골의 정취를 돋우고 있다.

바로 그 물레방앗간이 하얀 물보라를 쏟아내며 지금도 강한 암시를 던지는 알리바이 현장이다. 더구나 “길이 좁은 까닭에 세 사람(조선달, 허생원, 동이)은 나귀를 타고 외줄로 늘어섰다. 방울 소리가 시원스럽게 딸랑딸랑 메밀밭께로 흘러간다. 앞장선 허생원의 이야기 소리는 꽁무니에 선 동이에게는 확적히는 안 들렸으나, 그는 그대로 개운한 제 맛에 적적하지는 않았다”“대화까지는 칠십 리의 밤길, 고개를 둘이나 넘고 개울을 하나 건너고 벌판과 산길을 걸어야 된다. 길은 지금 긴 산허리에 걸려 있다”는 암시 부분에서 동이가 왼손잡이라는 사실에 이르면 알리바이치고는 픽 웃음을 자아내는 또 하나의 알리바이가 탄생함을 본다.

지금 물잎새를 쳐내는 물레방앗간 앞에서 사진을 찍다 말고 쫄깃거리는 옛골의 메밀국수 가락을 떠올려 본다. 그 맛은 소설과 현실이 어우러지는 봉평이 아니면 맛볼 수 없는 향토성의 맛 그대로임이 분명하다.