갱스부르의 노래를 얼마나 아는지는 이날 공연에서 감동을 받는 데 전혀 문제가 되지 않았다. 연주는 정갈했고 버킨의 목소리는 내내 아름다웠다. 무엇보다 갱스부르의 노래는 익숙함이나 낯섦의 문제를 초월한 보편적 미학을 담았다. 프랑스라 하면 떠오르는 어떤 이미지를 그대로 담아낸 음악이었다. 정갈한 연주와 아름다운 목소리, 여기에 진심 어린 존경과 사랑까지 함께했으니 갱스부르의 정수를 느끼는 데 아무런 지장이 없는 건 당연한 일이었는지도 모른다. 객석에 자리한 다양한 연령층의 관객을 신파가 아닌 감동으로 눈물 흘리게 한 버킨은 1946년생이다.

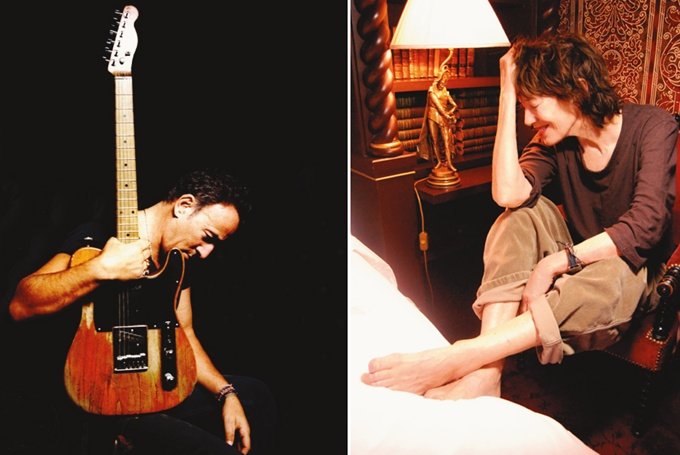

최근 발매된 브루스 스프링스틴의 17번째 정규 앨범 ‘Wrecking Bell’은 해외 평단으로부터 만장일치의 찬사를 받고 있다. 나이 먹은 세대를 대상으로 한 매체든, 젊은 세대를 대상으로 한 매체든 마찬가지다. 앨범은 웅혼하다. ‘미국 록의 보스’라는 수식어는 이번 앨범에서도 전혀 흔들리지 않는다. 그는 록 보컬에서 하나의 전범이 된 포효하는 노동자 같은 창법으로 미국 사회의 음과 양, 죽음과 삶, 현실과 이상을 노래한다. 그리고 나아간다. 듣는 이의 손을 잡고 앞으로. 혹은 나아가자고 말한다. 1970년대 그의 출세작이던 ‘Born To Run’ 이후 속도 차이는 있었지만, 그의 달리기가 멈춘 적은 없다. 이번 앨범에서도 마찬가지다. 웬만한 범부들이 과거에 안주하고 현실에서 미끄러질 때, 그의 뇌와 피는 여전히 청춘의 그것으로 기능하는 듯하다.

필자가 스프링스틴의 힘을 실감하고, 그의 상징성을 체감한 것은 2009년 글래스톤베리 페스티벌에서다. 세계 최대 음악 축제인 글래스톤베리는 스프링스틴을 그해의 헤드라이너 중 하나로 세웠다. 공식 매거진에 실린 주최자의 글이 아직도 기억에 남았다. 요약하자면 이렇다. “오바마의 당선은 미국에 희망을 안겨줬고 세계가 변할 수 있다는 가능성을 안겨줬다. 그러한 긍정적인 미국의 상징이 브루스 스프링스틴이다.”

운 좋게도 그의 무대를 현장에서 볼 수 있었다. 충격이었다. 그보다 앞서 공연한 젊은 밴드들이 애송이로 느껴질 정도였다. 머리부터 발끝까지 거대한 남근 같았다. 그의 목소리는 말 그대로 사자후였고, 무대로부터 몇백 미터 뒤까지 오라가 작렬했다. 결코 과장이 아니다. 사나이란 이런 것이로구나 하고 공연을 보는 내내 감탄했다. 그는 1949년생이다.

버킨과 스프링스틴 모두 ‘전설’이 아닌 ‘현역’이라는 현재진행형의 단어로 설명할 수밖에 없는 존재다. 우리에게도 그 또래의 가수는 많다. 그러나 현역이 아닌 원로이며 흘러간 옛 가수로 여겨진다는 점이 다르다. 한때 록이나 포크를 했던 이들이 자연스럽게 트로트를 발표한다. 콘서트가 아닌 디너쇼를 연다. 인생 매뉴얼대로 나이 먹기를 강요하는 한국 사회에서는 자연스러운 일인지도 모른다.

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)