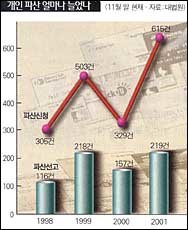

대법원이 집계한 지난해 개인 파산 신청건수는 외환위기 이후 실업자가 급증하던 99년의 503건을 뛰어넘어 11월 말 현재 이미 615건에 이르고 있다. 또 개인 파산 신청을 법원이 받아들여 파산선고를 내린 건수 역시 99년 218건을 지난해 11월 말 이미 뛰어넘은 바 있다(‘그래프’ 참조). 원인은 두말할 것도 없이 눈덩이처럼 불어나는 카드빚이다. 최근 들어 서울지법에 파산 신청을 낸 사람들의 대부분은 5∼10장에 이르는 신용카드로 대출받은 채무가 5000만원 안팎인 사람들이다. 서울지법 파산부 관계자는 “1∼2년 전만 해도 파산 신청자들의 채무 중 사채가 가장 큰 비중을 차지했으나 최근에는 그 자리를 신용카드가 대신하고 있다”고 전했다.

그러면서도 이씨 부부는 카드 연체이자는 꼬박꼬박 갚을 만큼 ‘성실한’ 대출자였다. 일부 카드 회사의 경우 대출 원금보다 이자를 더 많이 낸 경우도 있었다. 이씨의 부인은 “파산선고가 떨어지면 어떤 결과가 오는지 잘 모르겠지만 전화벨만 울려도 또 카드사의 독촉 전화 아닌지 싶어 노이로제가 걸릴 지경인 상황에서 달리 선택할 방법이 없었다”고 울먹였다.

컴퓨터 조립회사를 운영하던 중 지난 94년 부도를 내고 2억원 가까운 카드빚에 시달리다 얼마 전 파산선고를 받은 김경훈씨(가명). 김씨는 그동안 카드 회사들로부터 채권자 파산을 신청하겠다는 위협을 견디다 못해 스스로 파산신청을 한 경우다. 한때 전국적으로 40개나 되는 부품 대리점을 운영하는 중소기업 사장이던 김씨가 카드빚에 시달린 것은 자신 명의의 카드로 각종 부품 구입 등 회사 경비를 대규모로 지출하기 시작하면서부터였다. 중소기업 대표이사였던 만큼 대부분의 카드사들로부터 우량회원으로 등록되었던 김씨에게 한 번에 1000만원 정도 대출받는 것은 누워서 떡 먹기였다. 그러나 지난 94년 회사가 부도로 쓰러지면서 상황은 완전히 뒤바뀌었다. 5개나 되는 카드사들로부터 온갖 독촉을 다 받았고 김씨와 부인은 7년 넘게 신용불량자 신세가 되었다. 카드사들이 채무를 해결하지 않으면 자신들이 나서서 김씨를 파산자로 만들겠다고 하자 김씨는 ‘이제는 이 길밖에 없다’는 심정으로 파산신청을 했다고. 한때 잘 나가는 중소기업 사장에서 파산자로 전락한 김씨는 법원이 면책허가를 내줘 채무를 탕감해 주기만 기다리고 있다. 그러나 그 가능성은 아직 미지수. 면책이 허가되지 않으면 어떻게 하겠느냐는 질문에 김씨는 의외로 간단하게 대답했다. “죽어야죠 뭐. 그 길밖에 없는 것 아닙니까?”

서울지법이 98년 이후 개인 파산과 관련한 143건의 판례를 분석한 바에 따르면 이중 41%인 59건의 면책이 불허되었다. 나머지 사건의 경우도 일부만 면책이 허가되기 때문에 결국 전부 면책된 경우는 분석 대상 판례의 45%인 65건에 불과한 것으로 나타났다. 법원으로부터 면책 결정을 받지 못한 사람들은 파산선고만 받았을 뿐 채무는 끝까지 나눠서라도 갚아야 하는 처지에 놓이게 되는 셈. 실익은 없이 ‘닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는 격’이라고 해야 할 형편이다.

지난 93∼97년 건강식품 대리점을 운영하던 A씨는 94년부터 사업 부진으로 적자가 누적되자, 신용카드로 건강식품을 구입하고 재고품을 원가 이하로 처분하는 등 악순환 끝에 5000만원이 넘는 빚더미에 올라앉아 파산선고를 받은 후 면책을 신청했다. 그러나 법원은 연평균 소득 760만원으로 자녀들의 교육비나 병원 치료비 등에 과도하게 지출한 것이 인정된다며 면책을 허가하지 않았다.

또 80년대 말부터 보험회사 대리점을 운영하던 B씨 역시 영업 실패와 자금난이 계속되자 신용카드로 자금을 융통하기 시작해 본인 명의 신용카드 5장과 친지나 친구의 신용카드까지 빌려 3억7000만원이나 되는 빚을 진 뒤 결국 파산을 신청했으나 법원은 B씨의 행위를 자신의 변제능력을 뛰어넘는 과도한 채무를 진 것이라 보고 B씨의 채무를 한푼도 탕감하지 않았다.

이러한 면책 불허 사례 중 72.8%로 가장 많은 비중을 차지하는 유형이 낭비나 도박 등으로 재산을 축내거나 빚을 짊어진 경우다. 서울지법의 한 관계자는 “어디까지가 낭비냐에 대한 논란이 있을 수 있지만 파산을 신청할 정도의 재정상태에서 대략 기초생활 보호대상자 수준 이상으로 생활했다면 낭비로 보아야 하는 것 아니냐”고 말했다. 정부로부터 생활비를 보조받는 극빈자들의 소비 지출 이상으로 생활했다면 아무리 파산선고를 받았더라도 빚까지 탕감받기는 어려울 것이라는 말이다.

한편 법원의 입장도 개인 파산 신청에 대해 최근 들어 다소 보수적으로 선회하고 있는 것으로 보인다. 법원이 파산 신청자들을 대상으로 실제 파산선고를 내리는 비율은 지난 98년 33.1%에서 99년 43.3%, 2000년 47.7%로 꾸준히 증가했으나 지난해 들어서는 35.6%로 뚝 떨어진 것으로 나타났다. 채무를 탕감받기 위해 일단 파산신청을 하고 보자는 사람들 때문에 면책 허가 기준도 점점 까다로워지는 추세다.

그렇다면 법원으로부터 면책 허가를 받지 못한 파산자들은 어떻게 될까. 현행 민사소송법은 이러한 파산자들의 생계를 보호하기 위해 ‘두 달간의 식료품, 연료, 조명재료’를 ‘압류 금지 물품’으로 규정하고 있다. 말하자면 채권 압류를 하더라도 이것만은 손대지 말라는 의미. 또 민사소송 규칙상 압류해서는 안 되는 파산자의 생계비는 단돈 50만원이다.

이쯤 되면 망신은 망신대로 당하고 빚은 빚대로 갚을 각오를 한 사람이 아니라면 여기저기 카드빚 끌어다 써놓고 안 되겠다 싶어 무턱대고 파산신청을 하기는 어려울 것이다. 파산과 채무 탕감은 ‘성실했지만 불운한’ 채무자들에게만 국한되어야 한다는 말이다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)