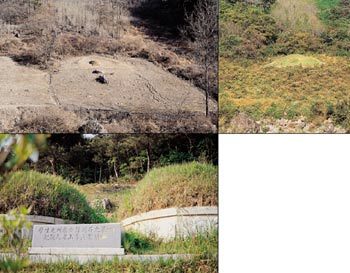

자갈밭에 조성된 무덤(위 왼쪽), 자갈밭에 조성된 무덤의 10년 뒤 모습(위 오른쪽). 노무현 대통령 부모 무덤(아래).

과연 그럴까. 반드시 그렇지만은 않으며, 화장이 오히려 환경 파괴적이고 에너지를 낭비하는 방법일 수 있다는 주장도 나왔다. 김기덕 건국대 교수가 최근 발표한 한 논문이 그것이다.

주검을 처리하는 방식은 그 나라의 기후나 지질에 따라 달라질 수밖에 없다. 예컨대 빙하지역이 많거나 건조한 나라에서는 주검이 잘 썩을 수가 없다. 따라서 매장이 불가능하여 화장하거나 조장(鳥葬·새로 하여금 시신을 먹어 치우게 하는 것)할 수밖에 없다.

또 화장을 하려면 많은 양의 나무와 전기 등의 에너지가 소비된다. 화장할 때 나오는 매연도 환경오염에 적지 않은 영향을 끼친다. 화장한 뒤 남은 뼛가루를 처리하는 방법 역시 간단치 않다. 강이나 산에 뿌려도 오염의 원인이 되거니와, 매일 그렇게 많은 뼛가루가 산하에 뿌려진다는 것도 결코 가볍게 생각할 일이 아니다.

납골당을 만들면 당장 묘지로 인한 국토 잠식을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나 납골당을 만들기 위해서는 석재가 필요하다. 납골당에 필요한 석재를 캐기 위해서는 무덤 하나 깊이의 50배 되는 깊이의 땅을 파야 한다고 한다. 중국의 값싼 석재를 수입하면 석산 개발로 인한 자연 파괴를 줄일 수 있다고 하지만 한번 만들어진 납골당도 ‘썩지 않고’ 오래 가는 건 마찬가지다.

반면 매장은 땅을 잠식하기는 하지만 한 집안의 중시조나 큰 인물의 무덤이 아니라면 몇십 년 후에는 봉분이 허물어지고 그곳에 초목이 자라 무덤이 있었는지조차 구별하기 어려워진다. 또한 주검이 썩으면서 초목의 자양분이 되어 그야말로 인간은 땅에서 태어나 땅으로 돌아가는 자연스런 순환과정을 거치게 된다. 매장이 문제가 되는 것은 석물로 치장하거나 호화분묘일 경우다. 이에 대해서는 국가가 엄격히 제한하면 된다.

또한 국가나 지방자치단체가 국·공립묘지를 만들어 매장 후 일정 기간이 지나면 없애는 ‘시한부 매장제’가 하나의 차선책이 될 수도 있다.

흔히 매장을 하려면 지관(풍수)을 불러 좋은 터를 잡고, 패철(나침반)이라는 도구로 정확하게 방향을 잡아야 한다고 생각한다. 그러나 전혀 그렇지 않다. 돌아가신 이를 땅에 모시는 데는 지관도 패철도 필요 없다. 묘지 좌우를 감싸주고 뒤에서 받쳐주는 산이 있으면 좋지만, 그런 곳이 없으면 주변에 기댈 만한 바위 하나만 있어도 그것을 근거로 자리잡으면 된다.

10여년 전 우연히 비탈진 자갈밭의 무덤을 찍어두었다. 밭 대부분이 자갈로 루어진 이곳을 평소 자주 지나다니다가 할머니 한 분이 가끔 밭을 매거나 가을걷이하는 것을 보곤 했다. 그런데 무덤이 생긴 뒤로 그 할머니를 더 이상 볼 수 없었다. 할머니가 돌아가시기 전에 그곳에 묻어달라고 했다는 말을 나중에 들었다. 오랜 세월 직접 농사를 짓던 밭인 만큼 그곳이 가장 편안한 자리였을 것이다. 무덤 앞뒤에 있는 큰 바위를 주산과 안산 삼아 자리를 잡았다.

노대통령 부모 무덤 뒤에도 이와 같은 바위가 있다. 이를 흔히 괴혈(怪穴)이라고 한다.

그후 할머니가 묻힌 자리는 어떻게 변했을까? 최근에 할머니 무덤을 다시 찍었다. 무덤에는 잔디가 자라 옷이 입혀졌고, 그 주변에는 몇 그루의 약용 나무들이 심어져 있었다. 거무튀튀한 자갈밭 대신 양지바른 곳에 무덤만이 보일 뿐이다. 이따금씩 무덤 앞에 소주병이 놓인 것을 보면 후손들이 자주 찾아오는 모양이다. 척박한 밭이 죽은 자를 위한, 아주 편안한 땅으로 변한 것이다. 이런 곳이 진정 좋은 땅이다.