오죽하면 중국에 보냈을까

그래도 집에 있을 때는 벌을 주는 무서운 아버지를 의식해 조용히 지내는 편이었으나 대문을 나서는 순간 숭연이는 180도 변했다. 어머니 정씨의 표현에 따르면 “이성을 잃을 정도”로 장난을 쳤다. 아버지의 회초리, 어머니의 꾸지람도 한두 번. 말썽꾸러기 숭연이는 찍힌 김에 더 활개를 치고 다녀 전교에서도 유명한 장난대장이 되었다.

게다가 숭연이는 공부에서도 ‘아니올시다’였다. 수학은 반에서 꼴찌, 국어는 꼴찌까지는 아니라도 못하는 축이었다. 잘하는 것은 오직 하나 체육. 그러나 결국 숭연이에게 무술에 대한 꿈을 키워준 것은 부모였다. 숭연이네 가족은 며칠씩 걸려 20여편짜리 무협영화 비디오를 독파하는 무협영화광이었던 것이다.

중국에서 돌아온 뒤 더욱 천방지축이 된 숭연이. 참다못한 이씨는 다시 아들을 유학 보내기 위한 계획을 짰다. 사실 이씨는 공부에 유난히 취미가 없는 숭연이에게 오로지 공부만 강조하는 한국의 교육현실이 맞지 않는다는 것을 잘 알고 있었다. 아이의 건강도 염려스러웠다. 숭연이는 운동감각은 타고났지만 몸이 약해 겨울만 되면 기관지염, 비염, 폐염 등을 끼고 살았다.

중국 사정에 밝은 삼촌이 어느 날 무술유학을 제안했다. 숭연이에게는 자질이 있었다. 몸이 유연하고 또래들보다 참을성도 있었다. 숭연이도 무술을 배우러 중국에 가는 데 동의했다. 석 달 동안 소림무술을 지도해 줄 왕쑹 스님, 중국어 교사인 샤오판 선생과의 맹훈련이 시작되었다.

한달만에 중국어가 뚫리다

샤오판 선생은 따라하기 힘든 중국어 발음이 나오면 잘될 때까지 몇 번이고 되풀이해 주었다. 처음 중국어 병음(倂音) 공부를 할 때는 48가지 발음 하나마다 100번씩 연습했다. 샤오판 선생은 숭연이를 시장에 데리고 다니면서 물건 고르고 사는 법을 가르치고, 산책하면서 눈에 보이는 대로 끊임없이 새로운 단어를 가르쳤다.

또 매일 2시간씩 ‘손오공’ 만화영화CD를 보았다. 처음에는 하나도 알아들을 수 없던 중국어가 보름쯤 지나자 주인공 호우커의 목소리가 조금씩 귀에 들어오고, 한 달이 지나서는 그 내용을 거의 다 알아들을 수 있었다. 말하는 데 큰 어려움이 없을 정도로 실력이 늘었지만 샤오판 선생은 글자를 가르치지 않았다. 숭연이 스스로 간판의 글자를 읽고 싶다는 욕구가 생기기까지 기다렸다.

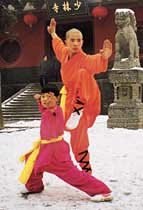

이듬해 봄 숭연이는 소림사 무술학교에 입학했다. 사실 정식입학이 아니라 석 달만 배우기로 하는 조건부 입학이었다. 숭연이네 반은 5세에서 17세까지 다양한 연령층의 35명이 함께 공부한다. 목표는 6월1일부터 5일간 계속되는 소림사무술대회 참가. 영화 ‘황비홍’의 이연걸이나 ‘중국용’에 나오는 꼬마영웅 석소령(소림사 무술학교 출신이다)처럼 되겠다는 꿈을 간직한 아이들이 집결하는 대회였다.

숭연이는 이 대회에서 좋은 성적을 거두고 9월 무술학교에 정식입학을 허락받았다. 훈련 도중 팔이 부러지는 사고도 있었지만 잘 견뎌냈다. 지금은 겨울방학인데도 귀국하지 않고 베이징에서 수련을 계속한다. 왕쑹 사부가 한국에 돌아가면 마음이 흐트러진다며 귀국을 만류했기 때문이다.

몸과 마음을 닦는 공부

이씨 부부는 숭연이가 중국으로 떠날 때 한 가지 약속을 했다. “매일매일 단 한 줄이라도 일기를 써라. 그러면 나중에 책으로 만들어주겠다.” 숭연이의 일기는 ‘훈련이 힘들다’ ‘돼지고기가 먹고 싶다’ 수준이지만, 왕쑹 사부가 숭연이의 성장과정을 꼼꼼하게 기록(글과 사진)했다. 이를 토대로 이숭연의 중국무술 체험기 ‘숭연이, 소림사 가다’(호미 펴냄)가 나왔다. 한국에서는 구제불능 말썽꾸러기였던 숭연이가 올해 석가탄신일에 눈빛 초롱초롱한 무술인이 되어 돌아온다. 그 사이 이씨 부부 사이에 숭연이를 꼭 닮은 막내 유민이(6개월)가 태어났다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)