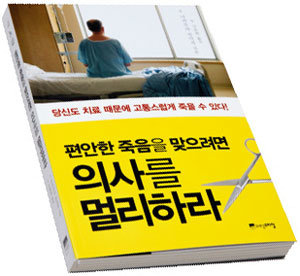

나카무라 진이치 지음/ 신유희 옮김/ 위즈덤스타일/ 264쪽/ 1만3000원

평생 환자 곁에서 살아온 의사이자, 임종을 앞둔 노인들을 돌보는 일로 여생을 보내는 저자는 자연 섭리인 죽음과 노화를 병으로 둔갑시켜 건강이라는 환상에 사로잡히게 만든 ‘불편한 진실’을 고발한다.

의학이 발달하면 할수록 죽을 때가 되면 병원을 찾는다. 병원에서는 모든 방법을 동원해 수명을 연장하려고 노력한다. 그것은 생명을 지키고 살리려는 병원과 의사의 사명이기도 하다. 그러나 죽음을 멈추거나 돌이킬 가능성이 거의 없는데도 기를 쓰고 죽어가는 과정을 멈추려고 고통스러운 장치를 사용하기도 한다. 주렁주렁 매달린 온갖 호스와 그것을 달고 있는 환자 몸은 처절하기 그지없다.

그 어떤 의료장치도 사용하지 않은 채 죽어가는 것을 ‘자연사’라 한다. 자연사는 아사(餓死), 즉 기아와 탈수의 과정을 거치는데 이 과정에서 공복이나 갈증을 느끼는 감각기관도 점점 기능을 멈추기 시작한다. 살려고 먹고 마실 필요가 사라지는 것이다. 많은 연구 결과에 따르면, 이 상태의 사람은 정신이 몽롱하고 기분이 좋아진다.

“나는 노쇠로 인한 죽음을 앞둔 노인에게는 원칙적으로 수액주사나 산소 흡입은 실시하지 않는다. 그런 인공장치는 당사자가 행복하게 죽을 수 있는 과정을 방해하는 것 외에는 아무것도 아니라고 생각하기 때문이다.”

가족이나 친지도 꺼져가는 생명에 실낱같은 희망을 갖는다. 그러니 치료에서 손을 놓는 일은 쉽게 용납할 수 없다. 사랑하는 가족이 대책 없이 세상을 뜨는 모습을 지켜보기란 쉽지 않다. 그러나 저자는 “남아 있는 사람이 자신들의 괴로움을 줄이려고, 혹은 자기만족을 위해 죽어가는 사람에게 괜한 부담을 강요하고 쓸데없는 고통을 안겨주어서는 안 된다”고 말한다.

현대인에게 ‘암’은 공포 그 이상이다. 지독하게 아픈 것은 물론, 치료비 탓에 가정까지 무너지기 십상이기 때문이다. 그러나 저자는 “죽기에는 암이 최고”라고 주장한다. 아무리 지독한 암이라도 30%는 통증을 수반하지 않기 때문이다. 즉, 3명 가운데 한 명은 아프지 않다는 것이다. 그런 점에서 고령자에게 암은 스스로 인생을 정리할 시간을 가질 수 있는 축복이기도 하다.

제목만 봐서는 저자가 의료행위를 부정하는 듯한 인상이다. 하지만 과잉의료 실태를 꼬집을 뿐, 의료행위를 부정하지는 않는다. 의료는 진정 필요한 부분인 만큼 현명한 의료의 중요성을 역설한다. 그리고 환자 스스로도 의료에 대한 맹신과 환상에서 벗어나라고 충고한다.

노쇠로 인한 치료에서 환자가 가장 먼저 해야 할 일은 ‘사전의료의향서’를 작성하는 것이다. 이는 구체적으로 판단력이 있을 때 혹시 모를 상황에 대비하는 것이다. 본인이나 남은 사람에게 불필요한 의료 조치를 줄이고 개인의 결정을 존중하는 최선의 방법이기도 하다.

수많은 죽음을 지켜본 저자가 “죽음은 두려움이 아니라 생의 아름다운 졸업”임을 외치는 이유는 그것이 행복한 삶을 살아가는 한 방법이기 때문이다. 즉, 자신이 원하는 마지막을 상상하면서 삶의 고비마다 자신을 돌아본다면 남은 삶에 더 충실할 수 있으리라는 믿음이다.