“우리 직원이 죽 배포하겠습니다.”(김종훈 수석대표)

FTA기획단 관계자는 특위 위원 30명보다 많은 45부를 현장에서 배포했다. 불참한 의원의 좌석에도 문건이 놓였고, 상임위 수석전문위원 및 전문위원 등의 몫으로 15부가 뿌려졌다.

27일간 조사 뒤 “유출자 확인 불가능”

닷새 후인 1월18일 ‘한겨레’와 ‘프레시안’에 한국의 협상전략이 담긴 이 문건의 내용이 공개됐으며, 이날 웬디 커틀러 미국협상단 수석대표는 김 수석대표를 만난 자리에서 “보도를 꼼꼼히 잘 봤다”며 웃었다. 미국과의 포커게임에서 패를 보여주고 싸우게 된 꼴.

“만일 미국 측에서 이런 일이 발생했다면 피해가 정말 컸을 것이다.”(커틀러 수석대표)

외교부의 한 관계자는 “미국 측이 충분히 예상했을 내용이긴 하지만, 만천하에 한국의 협상전략이 공개된 것은 어처구니없는 일”이라고 말했다. 그렇다면 누가 비공개 문건을 흘렸을까?

국회 FTA 대외비자료열람실.

시계추를 되돌려 1월13일 오후 1시4분. 이날 회의는 이 시각부터 비공개로 진행됐다. 문건 배포 때부터 162분이 무방비로 노출돼 있었던 것. 이 사이(162분)에 유출된 것으로 ‘확인된’ 문건은 이혜훈 의원(한나라당) 몫이 유일하다. 문건 30부에 일련번호를 매겨 의원들에게 배포했다가 회의 뒤 이를 회수했는데, 이 의원 몫으로 배포된 문건이 없었던 것.

“의원님 자리에 계신가? FTA특위 대외비 문건이 사라졌다.”

이 의원실의 박종주 보좌관이 FTA기획단의 전화를 받은 때는 비공개 회의가 갈무리된 2시28분을 조금 지난 시각이었다. FTA기획단 관계자는 박 보좌관에게 이 의원의 문건 소지 여부를 물은 뒤, 갖고 있다면 수거해달라고 부탁했다. 이 의원 몫의 문건이 162분 동안의 ‘어느 시점’에 증발된 것이다. 이 의원은 이날 FTA특위에 참석하자마자 다른 연락을 받고 자리를 떴다고 했다.

“회의장에 배포된 자료는 들춰볼 겨를조차 없었다. 해당 문건을 보지도 못했으며 회의장을 빠져나올 때도 빈손이었다. 누군가 서류를 슬쩍 가져가려 했다면 내 자리가 출입구와 가까워 어렵지 않았을 것이다.”

몇몇 의원의 주장대로 외부에 개방된 공개회의에서 비공개 문건을 나눠준 외교부에 유출의 1차 책임이 있다고 할 수 있는 대목이다.

이 의원실로 FTA기획단의 전화가 걸려온 때와 비슷한 시각. 최재천(민생정치모임) 의원실의 J 비서관은 10시22분에 배포됐다가 수거된 최 의원 몫의 문서를 국회 대외비자료열람실(236호)에서 읽고 있었다. FTA기획단은 의원들에게 배포한 문서를 수거한 뒤 대외비자료열람실에 보관하는데, FTA특위 의원 보좌진 중 비밀취급 인가를 가진 보좌관, 비서관, 비서는 이 열람실에서 대외비 문건을 살펴볼 수 있다.

최재천 의원 몫 문건 유출 사실 확인

“1월13일은 토요일이었다. 열람실 직원들이 퇴근을 못하고 있어서 눈치가 보였다. 문서를 잠시 살펴보다가 그냥 나왔다.”(J 비서관)

J 비서관이 이날 읽은 문건이 외부로 유출된 것으로 ‘확인된’ 또 다른 문건이다. 최 의원 몫의 문건이 앞서의 162분 동안 최 의원, 최 의원 측 인사, 혹은 공개된 회의장을 오간 제삼자에 의해 복사된 것이 아니라면 J 비서관이 유력한 용의자가 된다.

최 의원이 근거도 없이 자신을 몰아세운다며 의혹을 일축하고 있는 점, J 비서관이 ‘236호를 찾아’ 문건을 열람한 점으로 미뤄본다면 최 의원과 최 의원의 보좌진은 적어도 2시28분 이전엔 복사된 문건을 갖고 있지 않았던 것으로 추정할 수 있다.

‘한겨레’와 ‘프레시안’이 한국의 협상전략을 보도하기 이전에 236호에서 문건을 열람한 보좌진은 J 비서관(1월13일 열람)과 L 의원실의 N 비서관, K 의원실의 N 비서, S 의원실의 I 보좌관 4명(1월15일 열람)이다. 이들은 FTA특위 조사소위에 증인으로 출석해 조사를 받았는데, 외부로 유출된 문건이 확인된 2건보다 많다면 N 비서관, N 비서, I 보좌관도 용의자가 된다.

236호에서의 대외비 문건 열람은 비밀취급인가를 가진 보좌진만 할 수 있다. 신분 및 비밀취급인가 확인 절차를 거친 뒤 해당 의원 몫의 파일에서 꺼낸 문건을 건네받아 열람하는 형식이므로, FTA자료실 열람관리자를 제외하면 최 의원 몫의 문건을 복사해 외부로 유출했을 가능성이 있는 사람은 J 비서관으로 좁혀진다.

“236호에서 문건을 들고 나와 복사본을 만든 뒤 원본을 반납하는 것은 마음만 먹으면 충분히 가능한 일이다.”(1월15일 자료를 열람한 한 보좌진)

FTA 문건을 보도한 매체는 ‘한겨레’와 ‘프레시안’, 그리고 KBS와 SBS다. 두 방송사는 1월18일 아침 1보에 해설을 덧붙인 형식이었다. 이들 미디어에 문건을 건넨 사람은 누구일까.

“최 의원에게 배포된 문건이 유출된 것은 사실로 확인됐다.”

국정원은 조사소위에서 이같이 밝혔다. 236호의 최 의원 파일에 보관된 문서가 ‘한겨레’ ‘프레시안’, KBS가 보도한 문건의 원본이라고 확인한 것.

“문건에 적힌 메모를 확인한 결과, 세 언론매체가 보도한 문건과 같은 것으로 확인됐다. 최 의원에게 배포된 문건에선 한 번 뜯어졌다가 스테이플러로 다시 묶은 흔적도 발견됐다.”(FTA특위 한 관계자)

그러나 두 문건이 같다고 해서 J 비서관이 문건을 유출했다고 단정할 수는 없다. 2시28분 이전에 문건이 유출됐을 가능성도 배제할 수 없기 때문이다. J 비서관의 얘기를 들어보자.

“문건의 메모는 내가 쓴 게 아니다. 나는 메모하거나 호치키스(스테이플러)로 다시 찍은 일이 없다. 열람실에서 10분가량 문서를 훑어봤을 뿐이다.”

SBS가 보도한 문건은 최 의원 몫의 그것과는 달랐다. 유출된 것으로 확인된 문건이 2부인 점을 미뤄보면 SBS가 입수한 문건은 이 의원 몫일 가능성이 적지 않지만, 제3의 문건이 유출돼 SBS에 건네졌을 가능성도 고려해야 한다.

“눈 가리고 아웅하는 것 아닌가. 이미 유출된 문건과 유사한 필적이 나왔는데 (유출자를 밝혀내려는) 의지가 별로 없었던 것 같다.”

강창일 의원(열린우리당)은 3월7일 조사소위의 결과 보고를 듣다가 이렇게 불만을 터뜨렸다. 조사소위의 조사를 놓고 ‘가재는 게 편’이라는 비판도 제기된다. 조사소위는 조사를 거부한다는 이유로 유출 사건과 관련된 의원들을 조사도 하지 않았다. 국정원이 확인한 ‘한겨레’ 등의 보도 문건이 최 의원 몫의 그것과 동일하다는 사실도 결과 보고서엔 담겨 있지 않다.

“심증은 있으나 물증이 없다. 수사권이 없어 조사에 한계가 있다.”(조사소위 한 위원)

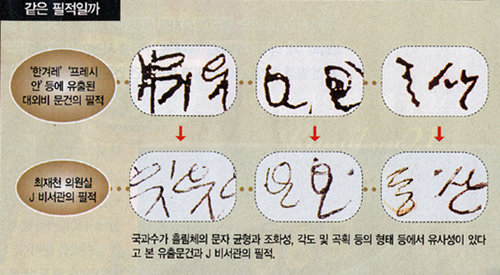

국립과학수사연구소는 조사소위의 의뢰를 받고 ‘한겨레’ 등에 보도된 문건(이하 A)과 J 비서관 필적의 동일성 여부를 감정했다[A는 언론사가 보도한 문건을 직접 채증한 게 아니라(언론사는 취재원 보호를 이유로 해당 자료를 내놓지 않았다), 이미 보도된 문건을 다른 언론사 기자들이 팩스 수신 등의 방법으로 받은 것을 국정원이 확보한 것으로 알려졌다].

관련 의원들에 대해서는 조사도 안 해

국과수는 언론 유출 문건에 적힌 필적이 J 비서관의 필적과 문자별 외형적 요건 및 형태적 특징에서 유사점이 발견됐지만, 복사나 팩스 전송 등으로 필적의 왜곡현상이 발생한 A만으로는 동일성을 감정할 수 없다고 밝혔다(그림기사 참조). 국과수는 조사소위 측에 감정을 의뢰할 땐 원본을 보내달라고 요구하기도 했다.

조사소위는 결국 유출자를 특정하지 못한 채 3월7일 활동을 마무리했다. 국회의 ‘제 식구 과잉보호’ 속에 문건 유출 사건의 실체가 미궁으로 빠져든 것. 사건 발생 초기 호들갑스럽게 보도하던 언론들도 더는 관심을 보이지 않고 있다. 익명을 요구한 외교부 한 당국자의 탄식이다.

“사실 이번에 유출된 문건은 협상에 큰 피해를 줄 만한 것은 아니다. 그러나 정말로 중요한 전략이 상대에게 알려졌을 때를 생각해보라. 사건이 이런 식으로 종결돼선 안 된다. FTA 추진을 반대하는 것도 좋고, 특종에 살고 죽는 것도 좋다. 그러나 정도(正道)라는 게 있다. 비공개 협상전략을 만천하에 까발린 것은 정도가 아니다. 이번 사건은 우리의 수준을 고스란히 보여준 비극이다.”