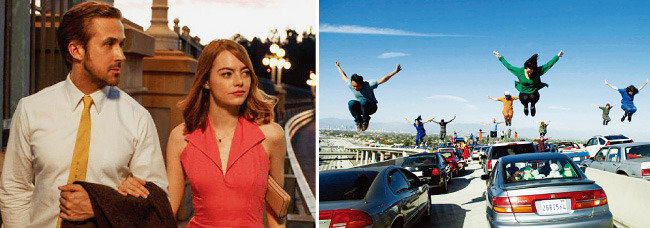

‘라라랜드’는 뮤지컬 영화의 고전에 경의를 표하는 작품이다. 이른바 ‘오마주’(경의를 담아 특정 장면을 모방하는 것) 장면이 넘친다. 영화는 시작하자마자 ‘별들의 도시’인 ‘라라랜드’로 향하는 젊은이의 자동차 행렬과 이들의 춤, 노래를 보여준다. 모두 ‘성공’을 꿈꾸는 미래 스타들이다. 파랑, 노랑, 빨강, 초록 등 원색을 주로 입은 이들이 길에서 갑자기 춤추고 노래하는 도입부부터 ‘라라랜드’는 고전을 인용한다. 꽉 막힌 길에서 갑자기 춤추는 것은 ‘페임’(1980), 성공의 땅 ‘라라랜드’로 가는 길 위에서 소동은 ‘에메랄드’라는 환상세계로 가는 ‘오즈의 마법사’(1939), 원색 복장을 한 젊은이가 춤추며 영화의 문을 여는 것은 ‘로슈포르의 연인들’(1967)을 각각 떠올리게 하는 식이다. 이 목록은 다른 영화로 더 길게 이어질 수 있을 것이다. ‘라라랜드’는 “자, 지금부터 뮤지컬 고전들의 축제를 엽니다”라고 선언하듯 영화를 시작한다.

기호학자 움베르토 에코가 영화 ‘카사블랑카’(1942)를 해설하며 한 유명한 말이 있다. “한두 개의 상투성은 웃음을 나오게 하지만 수천 개의 상투성은 감동을 준다”는 것이다(‘포스트모던인가 새로운 중세인가’). 다시 말해 한두 개 인용하면서 고전을 어설프게 베낀 작품은 무시해도 되지만, 인용 수가 상상을 넘어 인용끼리 축제를 벌이는 수준이라면 그건 ‘컬트’(무조건적인 숭배 대상)가 된다. ‘카사블랑카’에는 멜로드라마가 보여줄 수 있는 상투성과 인용이 넘쳐났고(‘칼리가리 박사의 밀실’부터 ‘소유와 무소유’까지), 축제에 가까운 이런 인용의 혼잡성이 영화를 고전 반열에 올려놓았다는 것이다.

‘라라랜드’는 처음부터 끝까지 뮤지컬 영화의 고전을 끌어오고 있다. ‘할리우드 3대 뮤지컬 영화’라는 ‘파리의 미국인’(1951), ‘사랑은 비를 타고’(1952), ‘밴드 웨건’(1953)뿐 아니라, 프랑스 자크 드미 감독의 ‘셰르부르의 우산’(1964), ‘로슈포르의 연인들’ 등이 적극 참조되고 있다. 인용된 고전은 서로 재등장을 축하하며 축제를 벌이는 것 같다. 이런 특성은 고전 ‘카사블랑카’의 업적과 비교될 것이다.

데이미언 셔젤 감독은 ‘위플래쉬’(2014)로 음악영화에 재능을 보였는데, 세 번째 장편인 ‘라라랜드’에선 뮤지컬 장르에 대한 지식을 마음껏 뽐내고 있다. 이게 ‘라라랜드’의 큰 매력이다.