또 젊은 학동들에게는 ‘서리’란 것도 있다. 닭서리, 참외서리 등이 그것이다. 여(呂)씨 향약으로부터 출발한 고현향약(태인), 예안향약, 광주향약, 구림향약 등 추상같은 향약이 있어 마을 정신을 드높였지만 이런 습속들은 이 향약에서조차 묵인된 습속들로 전해왔다.

제사가 끝나면 음복을 한다. 자손들이 출출한 뱃속을 끄려고 한밤중 음식을 나누어 먹는다. 먼데 일가친척들이 돌아가고 아침이 오면 ‘반기’가 시작된다. 진코시(벼슬을 한 양반 제사) 때는 으레 가문을 자랑하고 상조정신을 다지기 위하여 집집마다 떡을 돌린다. 전통적인 마을에서 자란 사람이라면 어려서 떡심부름을 많이 했던 것을 기억할 것이다. 밤새 눈이 쌓이고 까치밥 몇 개가 휑뎅그렁하게 떠있는 골목길에 손을 호호 불며 떡을 날랐던 일, 이보다 더 즐거운 기억은 없다.

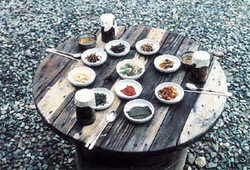

나물 가짓수도 반드시 일곱 혹은 아홉 가지 정도로 홀수여야 하고 한번 무치고 나면 절대로 다시 무침하지 않는 것이 특징이다. 여기에서도 우리 음식의 특징인 검약과 절제의 정신은 유감없이 발휘된다. 또 마른 찬으로는 도미, 민어, 조기 등을 약간 말려서 꾸들꾸들 쪄낸다. 굽지 않는 것이 특징이다. 마지막 탕국을 낼 때는 생선대가리 남은 것을 전유어와 함께 끓여서 술안주로 낸다. 큰 양푼이나 뚝배기에다 밥, 나물, 탕국물을 붓고 짓이겨서 비벼먹는다. 밤 11시에서 3시에 먹는 음식 치고 헛제삿밥만큼 맛있는 음식이 또 있을까. 그래서 ‘한 세상살이 헛제삿밥만 같아라’ 했을까.

비록 죽은 사람을 모시는 위패는 없어도 제대로 형식을 갖추어야 하니 축문도 부르지 않을 수 없다. ‘유세차 모년 모월… 감소고우 상향(上向)’쯤은 하고 먹어야 도리에 맞지 않겠는가. 이것이 선비의 명분일 터이다. 또 큰소리로 읽고 문을 닫아걸어야 진짜 제사지낸 줄 알고 의심을 피하는 일도 된다. 비록 헛제삿밥이 명분에 의한 형식일지라도 낮에 음식을 하면 일반 비빔밥과 다를 게 없어, 나물무침에 간장 깨소금 참기름 외에 파나 마늘 등 조미료로 양념을 하지 않는 게 제사음식이다. 나물 전 편육 서대찜 쇠고기산적 등을 푸짐하게 차려놓고 모시는 헛제사. 거기에다 찹쌀로 빚은 동동주면 “헛제삿밥만 같아라”는 말이 절로 나올 듯하다.

이 명맥은 현재 진주시 상대동 310번지12호 엄마집(이명덕씨·53)에서 잇고는 있으나 맥이 끊겨 있음이나 다름없다. 원래는 진주시청쪽에서 시도했으나 작파하고 지금은 일반 한정식을 한다. 대중성과 상업성이 없고 시대는 달라져 있기 때문이란다. 옛날 같으면 헛제삿밥을 먹으러 지리산이나 산청에서 한밤중 진주까지 꾸역꾸역 몰려들었으나 지금이야 어디 그럴 계제가 아니다. 진주 남강 나루터가 번성했을 때 이 음식은 토박이 선비문화에서 흘러나가 야시장의 밤참으로 성시를 이룬 적도 있었다고 이명덕씨는 고백한다.

이씨는 음식학 교수 정계임씨와 손잡고 다시 그 맥을 추스릴 계획인데, 이씨는 ‘그래, 이 세상살이 헛제삿밥만 같아라’라는 꿈에 부풀어 있다. 아무래도 이 전통음식은 정계임 교수가 꿈꾸는 ‘권번음식’과 함께 시청의 지원이 절대적으로 필요한 것 같다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)