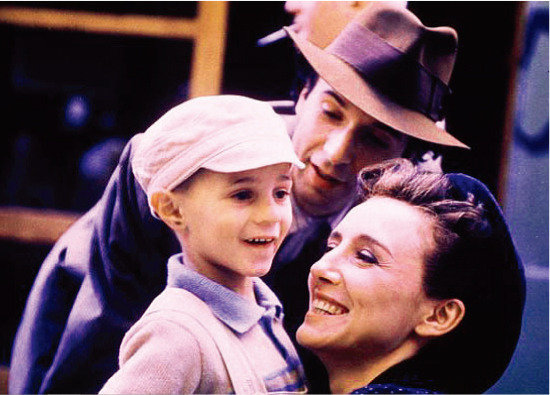

영화 배경은 이탈리아 토스카나 주의 중세도시 아레초(Arezzo)다. 토스카나 지역이 대개 그렇듯 아레초도 도시 중심은 물론, 주변 자연까지 빼어난 풍경을 자랑한다. 주인공 귀도(로베르토 베니니 분)는 토스카나의 어느 시골 출신으로, 서점을 운영하고자 아레초에 왔다. 그런데 이 남자의 행동이 참 짓궂고 장난이 지나치다. 장학사인 체하며 이탈리아인의 배꼽이 아름답다고 장난치는, 실제로는 파시스트 정부의 얼토당토않은 인종주의를 비꼬는 장면은 부패한 권력에 대한 귀도의 통렬한 풍자일 테다. 영화 전반부서 귀도는 ‘희생하는 아버지’보다 천방지축 청년처럼 보인다. 그래서 반전이 더욱 극적이다.

귀도가 아레초에서 만난 삶의 반려자가 초등학교 교사 도라(니콜레타 브라스키 분)다. 서점을 내기 전 삼촌 식당에서 웨이터 경험을 쌓고 있는 귀도와는 전혀 다른 상층 계급의 여성이다. 귀도가 이 불가능해 보이는 사랑을 실현케 하는 건, 자크 오펜바흐의 오페라 ‘호프만의 이야기’다. 이 오페라는 현실과 환상이 뒤섞인 초현실의 사랑 이야기다. 베네치아의 푸른 밤을 배경으로 소프라노와 메조소프라노가 이중창 ‘아름다운 밤, 사랑의 밤’을 부를 때 귀도는 2층 객석에 앉아 있는 도라에게 “나를 바라봐!”라며 마법을 건다. 허구의 공간인 무대 위에서도, 그리고 객석의 현실에서도 마법은 통하고 귀도는 환상이 현실이 되는 사랑을 손에 넣는다. 곧 오펜바흐의 초현실적인 오페라가 귀도에겐 불가능해 보였던 ‘아름다운 밤’을 마법처럼 선사한 것이다.

베네치아(무대)의 마법 같은 푸른 밤이 다시 이들을 찾아오는 건 유대인 집단수용소에서다. 도라는 유대인이 아닌데도 남편과 아들을 따라 수용소에 들어왔다.

아마 관객들은 영화 마지막에서 귀도가 아들을 살리려고 정신없이 뛰어다닐 때 오펜바흐의 ‘마법의 밤’이 다시 한 번 효력을 발휘하길 간절히 바랄 것이다. 귀도가 영화 속에서 말하듯, 지옥 같은 현실은 전부 꿈이고, 내일이면 늘 그렇듯 비스킷과 우유를 먹는 평범한 아침이 찾아오는 것 말이다. 그 바람이 간절했기에, 귀도의 희생은 더욱 오래 마음에 남는다. 못다 이룬 헛된 꿈을 계속 반복해서 꾸듯 말이다.