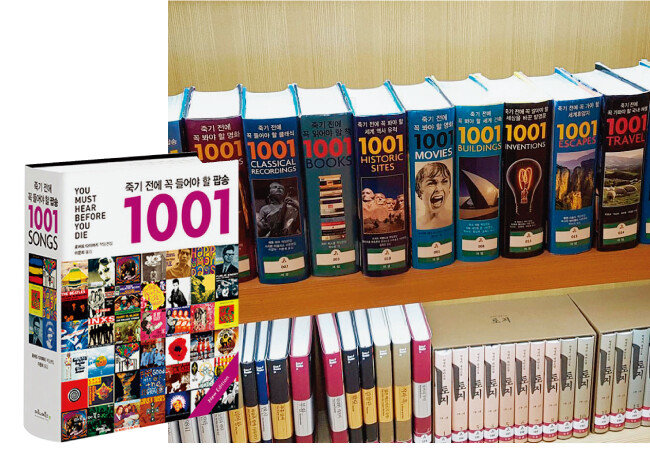

‘죽기 전에 꼭 1001’ 시리즈.

언젠가부터 책으로 인테리어를 하는 집은 거의 없어졌다. 아니, 엄밀히 말하면 백과사전이나 세계문학전집으로 서가를 가득 채우는 티 나는 행위를 하지 않는다. 그럼에도 불구하고 과거 백과사전 역할을 하는 책이 있다. 엄밀히 말하면 과거의 집 역할을 일정 정도 대체한 카페의 백과사전이다. ‘죽기 전에 꼭 1001’ 시리즈다.

나는 카페가 많은 동네에 산다. 이 시리즈가 꽂혀 있는 카페를, 그렇지 않은 카페보다 더 많이 봤다. 현재까지 발간된 분량이 약 30종이다. 이 중 10종 이상 꽂혀 있는 서가를 적잖이 만났다. 이 시리즈를 폄하할 생각은 없다. 그런데 ‘죽기 전에 꼭 1001’ 시리즈가 있는 카페의 공통점을 발견했으니 뭔가 애매모호하다는 것이다. 커피 맛이 빼어나지도 않다. 인테리어에 한 땀 한 땀 신경 쓴 흔적도 없다. 그 대신 ‘가성비’(가격 대비 성능비)가 느껴진다. 음악 또한 무난하고 평범하다. 어쿠스틱 사운드의 달달한 국내 음악이 주를 이룬다. 가게 이름? 말할 것도 없이 기억나지 않는다. 이쯤 되면 일본 영화 ‘거북이는 의외로 빨리 헤엄친다’에 나오는 라멘집이 생각난다. 손님들의 머릿속에 남지 않으려 필사적으로 애매한 맛을 만들어내는 라멘집 사장 말이다.

카페계의 ‘좋은 생각’

‘죽기 전에 꼭 1001’ 시리즈는 가장 무난하게 선반을 채울 수 있는 책처럼 보인다. 무난한 BGM(배경음악)과 인테리어, 그리고 음료의 맛같이 말이다. 먼저 제목이 끝내주지 않나. 죽기 전에 꼭 보고, 듣고, 읽고, 가야 한다니. 인간의 유한성을 자극해 유혹한다. 100개도, 200개도 아니다. 1000개에 하나를 더한 1001개의 리스트다. 바지 3종 세트를 3만9800원에 팔던 잭필드와 같다. 고도의 심리전이다. 적지도 많지도 않은데 딱 떨어지지 않는다. 왠지 호기심을 불러일으킨다. 영화, 여행지, 음식, 식재료 등 오감과 지적 영역을 세분해 발간된다. 과거 백과사전을 가나다순이 아니라 취향으로 쪼개서 묶은, 새로운 시대의 분류법이다. 무엇보다 모든 책이 960쪽으로 딱 떨어진다. 나란히 놓으면 마치 벽돌을 쌓은 듯한 기하학적 효과까지 노릴 수 있다. 이 시리즈가 얼마나 팔렸는지는 모르겠지만, 최소한 카페들이 구매한 것만으로도 지금까지 신간이 계속 나올 수 있는 힘이 됐으리라. 이쯤 되면 카페계의 ‘좋은 생각’이라 할 만하다.다시 한 번 말하지만 나는 이 시리즈를 폄하할 생각이 전혀 없다. 아니, 사실 ‘죽기 전에 꼭 1001’ 시리즈는 매우 유용하다. 내용도 알차다. 다만 애매모호한 카페에서 애매모호하게 시간을 때우는 데 이 시리즈가 적합한가. 거기에 대해서는 확신할 수 없다. 나는 이 시리즈 중 2종을 갖고 있다. ‘죽기 전에 꼭 들어야 할 앨범 1001’과 ‘죽기 전에 꼭 들어야 할 팝송 1001’이다. 시리즈에서 유이한 대중음악 관련 기획이다. 이 두 종은, 특히 ‘앨범 1001’은 내가 가지고 있는 많은 음악 책 가운데 가장 손때가 짙게 묻어 있다. 자료로서 가치가 매우 높기 때문이다.

한국에서 발행되는 해외 음악서적은 크게 둘로 나뉜다. 먼저 한 음악가만 파는 책이다. 역사책으로 치면 ‘열전’에 가까운 부류다. 해당 아티스트에 대해서는 지식을 쌓을 수 있으나 시대의 날줄과 씨줄을 파악하기엔 어렵다. 말하자면 팬과 ‘덕후’를 위한 기획이다. 또 한 부류는 통사다. 팝, 재즈, 록 등의 역사를 써 내려가거나 특정 관점으로 해석한다. 이런 책은 거대한 흐름은 있으되 그 흐름에 대한 개략적 지식이 없으면 종종 따라가기 힘들다.

인테리어용과 지식의 화수분 사이

![드라마 ‘응답하라 1988’의

한 장면(위). 서울 한 대형서점에서 사람들이 독서를 하고 있다. [tvN]](https://dimg.donga.com/a/483/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/41/78/61/5c41786104c4d2738de6.jpg)

드라마 ‘응답하라 1988’의 한 장면(위). 서울 한 대형서점에서 사람들이 독서를 하고 있다. [tvN]

이런 장점은 역으로 단점이 된다. 입문자, 특히 애매모호한 카페에서 애매모호하게 시간을 때우려고 집는다면 더욱더. 차례를 보자마자 당황할 것이다. 내가 모르는 노래가, 앨범이 이렇게 많았다는 사실에 말이다. ‘한국인이 좋아하는 가요 100’ 같은 유에 비할 게 아니다. 그저 인기 있던 음악의 모음이 아니라 미학적으로도 의미 있던 음악이 1001 리스트에 들어간다. 그 당혹스러움은 이른바 전문가로 불리는 나도 겪었다. 내 주위의 평론가, 음악팬들도 예외는 아니다. 그만큼 리스트를 선정하는 데 사용한 음악의 풀이 방대하다는 얘기다.

따라서 이 책은 가볍게 읽기보다 오히려 ‘공부’ 대상이다. 교과서를 이해하기 위한 참고서, 혹은 교과서를 더 쉽게 읽기 위한 개론서라고 봐도 좋겠다. 그런데 이런 이유로 ‘죽기 전에 꼭 1001’ 시리즈는 오히려 더 백과사전 같다. 꽂혀는 있으되, 읽히는 건 몇 쪽에 지나지 않는 운명을 가진 장서로서 백과사전 말이다. 인쇄소에서 나오자마자 대부분 인테리어용으로 소비되지만, 알고자 하는 이에게는 지식의 화수분이다. 책은 팔리는데 글은 안 읽히는 아이러니. 이 책의 필자들은 어떤 기분일까. 세상은 언제나 하나의 이치로만 흘러가지 않는다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)