- 현직 문화담당 기자인 국민일보 장지영 기자가 국내 문예회관의 운영 실태에 관한 논문을 썼다. 기자로서 현장에서 지켜본 문예회관 운영 방식의 문제점은 무엇일까? 그의 논문을 간추려 기사 형식으로 재구성했다. <편집자>

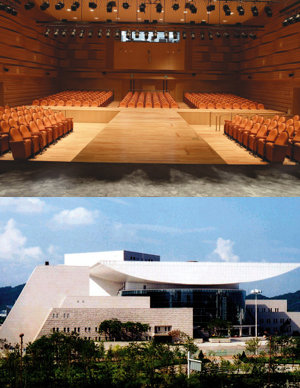

지방 공연장인 통영시민문화예술회관 내부(위)와 대전문화예술의전당.

왜 이러한 논란이 사그라지지 않는 걸까. 이에 대해 공연 애호가들은 국내 공연 티켓 가격이 외국과 비교해도 비싸다고 지적한다. 빈필만 보더라도 당시 일본에서는 25만원, 홍콩과 호주에서는 각각 22만원, 21만원이었다. 하지만 국내 공연 기획·제작사들은 티켓 값이 거품만은 아니라고 항변한다.

고가 티켓 논란이 끊이지 않자 문화관광부는 올해 공연 요금 합리화를 정책과제로 정하고 한국문화관광연구원에 ‘공연 원가 조사 용역’을 의뢰한 상태다.

공연 생산·소비·유통 기능 상실

국내 티켓 가격이 높은 이유로는 대관료가 비싸고 쓸 만한 공연장이 부족한 데다, 기획사들이 지나치게 경쟁하는 등 여러 가지를 꼽을 수 있다. 하지만 관계자들이 지적하는 가장 큰 이유는 국내 공연시장 규모가 작아서 공연 횟수가 얼마 안 되기 때문이다. 일본만 보더라도 도쿄를 포함해 여러 지방도시를 순회하며 공연하기 때문에 그만큼 단가가 낮지만 한국에서는 서울에서만 1, 2회 공연하므로 단가가 높다는 것이다.

결국 국내 공연계의 문제점은 공연시장이 서울 중심으로만 형성돼 있는 데서 비롯된다는 것을 알 수 있다. 이는 지역의 공공 공연장인 ‘문예회관’(문화예술회관의 약칭)이 공연의 생산, 소비, 유통이라는 제 기능을 못하기 때문이다. 실제 이들 문예회관은 주로 공간을 임대하다 예산이 생기면 작품, 대부분 서울에서 만들어졌거나 해외에서 들어온 작품을 초청해 잠시 공연을 보여주는 데 그치는 상황이다. 나아가 이런 문예회관들의 네트워크가 구축돼 있지 않아 국내에서 정상적인 공연예술 시장이 작동되지 못하고 있다.

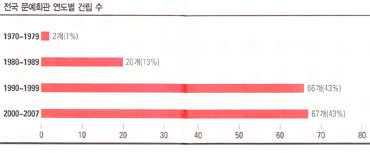

문예회관은 연주회·무용·연극 등의 공연과 전시, 학술행사 등의 용도로 지방자치단체(이하 지자체)가 국고 지원을 받아 건립한 건축물로서 공연장 중심의 복합문화공간을 가리킨다(문화관광부 소속인 국립극장이나 특수법인인 예술의전당 등은 문예회관에 속하지 않는다). 문예회관 건립이 본격화된 것은 1980년대 중반 제5공화국 국정지표에 ‘문화인프라 확충’이 포함되면서부터. 당시 정부는 경제개발계획을 세우듯 지방의 열악한 문화인프라 사정을 감안해 ‘단기간 내 10개 종합문예회관 건립 계획’을 세웠고, 우선 1988년 제주 부산 김제 등에 문예회관을 개관했다. 이후 지역주민의 문화향수권 신장을 위해 ‘1지자체당 1문예회관’을 목표로 매년 7∼8곳씩 개관하고 있다. 문예회관 건립은 지자체 단체장들의 업적과시용 건물 짓기 붐과 맞물려 빠르게 느는 추세인데, 2008년 1월 현재 전국 250개 지자체 중 155개에 문예회관이 들어서 있다.

그런데 최근 건립되고 있는 문예회관의 특징은 공연·전시 공간 외에 생활체육시설을 갖춘 경우가 많다는 것이다. 서울 중구의 충무아트홀이나 광진구의 나루아트센터, 고양의 덕양어울림누리가 대표적으로 해외에선 유례를 찾아보기 어렵다.

공연장과 체육시설이라는 서로 어울리지 않는 조합의 원인은 바로 돈 때문이다. 정부는 국고에서 전액 지원해 문예회관을 건립하던 방식을 1997년부터 1곳당 20억원의 한도 내에서 건립비 일부를 지자체에 지원하고 있다. 이에 비해 생활체육시설은 전체 건설비의 50%를 국고로 보조한다. 문예회관을 짓는 데 수백억원 이상이 들기 때문에 국고 20억원은 ‘새 발의 피’ 수준인 것이다. 그래서 성남아트센터처럼 부유한 지자체의 문예회관 같은 극소수 예외를 제외하고 2000년 이후 완공된 문예회관이나 향후 지어질 문예회관은 국고를 최대한 받기 위해 대부분 공연장과 체육시설이 함께 있는 복합시설을 지향한다.

사실 공연장으로서 문예회관은 상당히 모호한 규모다. 평균객석 수 630석으로 2000년 이후 건립된 몇몇 대형 문예회관을 제외하면 중극장이 많다. 소극장의 경우엔 대학로에서 창작되는 연극들이 이와 비슷한 규모여서 유통시키기가 수월하고, 오히려 1000석 이상의 대극장은 오케스트라, 발레, 오페라 공연을 기획할 수 있다. 하지만 중극장의 경우엔 우리나라에서 잘 만들어지지 않는 중규모의 연극이나 무용이 적합할 뿐이다. 문예회관을 건립할 때 각각의 지역 특성이나 미션에 맞게 설계한 게 아니라 표준을 따르다 보니 이런 현상이 생긴 것이다. 결국 충무아트홀은 뮤지컬 전용극장으로 자리매김하기 위해 개관한 지 3년도 안 돼 800석을 1200석으로 늘리는 리노베이션을 하고 있다.

공연보다 인건비에 더 많은 예산 책정

특히 문제로 지적되는 것은 문예회관 산하 예술단체들이다. 이 단체 단원들의 인건비로 상당한 예산이 소요되는 데 비해 공연일수는 얼마 되지 않기 때문이다. 이 때문에 최근 산하 예술단체를 재단법인으로 독립시키려는 논의가 나오고 있으나, 신분이 불안해지는 것을 우려한 예술단체 노조의 반대 등으로 아직은 요원한 상태다.

무엇보다 문예회관의 발전을 좌지우지하는 것은 자치단체장의 의지다. 몇몇 단체장의 경우 문화예술을 공공재로 생각하고 지원을 늘려가지만 대부분은 문화예술을 사치로 여긴다. 이 때문에 문화예술은 자치구 행정에서 늘 꼴찌에 가까운 중요도를 가지며 선심성 이벤트로밖에 취급되지 않는다. 국민의 기본권리인 문화예술 향유권을 충족시킬 수 있는 공간으로서 지역사회를 통합하는 토대가 돼야 할 지방 문예회관의 현주소는 ‘가동률 50%’(2007년 현재)라는 초라한 성적에 머무르고 있다.

| 전국 문예회관의 운영 형태 | ||||

운영 형태 | 세부 운영 형태 | 시설(개) | 비율(%) | 비고 |

직접 운영방식 | 직영/사업소 체제 | 115 | 74.2 | 전국적으로 가장 많은 운영 형태 |

일부 전문인력 채용 | ||||

간접 운영방식 | 시설관리공단 | 16 | 10.3 | 과천시민회관, 안양문예회관, 춘천문화예술회관, 용인시문예회관 등 |

재단법인 | 9 | 5.8 | 세종문화회관, 의정부예술의전당, 고양시문예회관, 거제문화예술회관 등 | |

민간위탁 | 15 | 10.3 | 대학교(3), 문화원(4), 예총(3), 교육청(1), 시민단체(1), 기업(1), 기타(2) | |

합계 | 155 | 100 | ||

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)