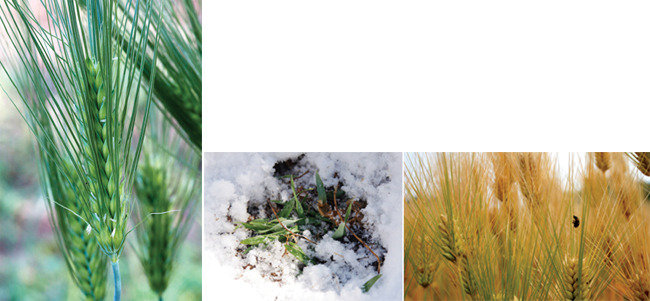

보리밭 전경, 보리까락과 꽃(원 안). 사진 제공·김광화

늦가을에 씨를 뿌린 보리는 추운 겨울을 나고 봄이 되면 무럭무럭 자란다. 그러다 5월이면 꽃을 피우기 전 까락을 먼저 낸다. 이때는 모양만 까락이지 여리다. 처음에는 광합성을 하는 데 힘을 보태다 점차 그 기능이 달라진다.

까락, 꽃과 씨를 지키는 무기

보리꽃은 볏과라 소박하기 그지없다. ‘이게 꽃이요’ 하고 알려줘야 할 정도로 밋밋하다. 벼꽃은 활짝 필 때 자세히 들여다보면 암술이라도 볼 수 있지만 보리꽃은 그마저도 보여주지 않는다. 그저 깨알 같은 꽃밥 몇 개가 까락들의 보호를 받으며 슬그머니 보였다 금방 사라진다. 그럼 꽃이 피었다가 진 거다.그다음부터 보리까락은 그 모습만큼이나 구실도 점점 커진다. 먼저 새롭게 씨가 될 낟알을 보호한다. 바늘처럼 뾰족하고 긴 까락을 좀 자세히 보자. 아주 작은 톱니를 촘촘히 갖고 있다. 이를 함부로 만지다가는 상처가 날 정도로 날카롭다. 그러니까 들짐승들로 하여금 보리를 함부로 먹지 못하게 한다. 멋모르고 먹었다가는 크게 후회한다.

왜 그럴까. 사진에서 작은 톱니들이 난 방향이 보이는가. 까락 맨 아래 보리 낟알이 있고, 다시 그 낟알 끝에 겉으로는 안 보이지만 씨눈이 있다. 이 씨눈은 생명의 핵으로 싹과 뿌리가 여기서 나온다.

자, 이쯤이면 까락의 구실을 상상하는 일이 한결 쉬워지리라. 보리가 익을수록 까락 역시 더 꿋꿋하고 강력한 힘을 갖는다. 모양부터 보리 이삭 전체를 감싸듯이 부챗살을 그린다. 수십 개 창으로 에워싸고 왕(씨앗)을 호위하는 무사들 같지 않은가. 이 까락 무사들은 퇴각을 모른다. 앞으로! 앞으로! 오직 진군이다.

보리꽃은 까락 사이에서 다소곳이 핀다. 추위에 강해 겨울을 나는 보리. 익어가면서 보리까락이 방패처럼 낟알을 지킨다(왼쪽부터). 사진 제공·김광화

자신을 살리는 ‘생명 화살’

만일 들짐승이 익어가는 보리를 통째로 먹으려 했다가는 호되게 당한다. 이빨로 제대로 씹기도 전에 보리는 까락이 가진 물리적 운동을 시작한다. 씨눈 방향 따라 난 톱니를 이용해. 곧장 목구멍으로 나아가 짐승한테 공포에 가까운 고통을 준다. 아차, 싶어 뱉어내려 해도 안 된다. 입과 혀를 조금이라도 움직일 때마다 퇴각을 모르는 까락은 그저 앞으로! 점점 목구멍 안쪽으로 넘어가 기도를 따라 들어간다. 이렇게 한번 고생해본 짐승이라면 같은 실수를 반복하지 않을 것이다.까락은 자식을 멀리 보내는 기능도 한다. 보리 이삭 하나에는 수십 개 낟알이 익어가기에 그 상태 그대로 땅에 떨어지면 자식들끼리 지나치게 경쟁하게 된다. 보리는 까락을 이용해 자식들을 흩어지게 한다.

까락은 길고 작은 톱니만큼이나 스치는 인연을 소중히 여긴다. 지나가는 짐승 털에 묻어가기도 하고, 사람 옷이나 장갑이 스쳐도 얼씨구나 하고 달라붙는다. 만일 짐승들이 오지 않는다면 하다못해 바람을 타고서라도 자식을 조금 더 멀리 보내려 한다.

까락의 구실은 아직도 더 남았다. 이런저런 인연으로 낟알이 땅에 떨어질 때 까락은 화살의 깃이 되어 씨눈이 땅에 먼저 닿게 한다. 그러고도 까락의 물리적 운동은 한동안 이어진다. 보리는 가만히 앉아서 농부가 자신들을 땅속에 심어주길 기다리지 않는다. 인류가 농사짓기 이전부터 보리는 저희 나름 자손을 퍼뜨려왔지 않는가.

이제 까락은 마지막 힘을 다한다. 비바람을 맞으며 조금이나마 물리적 운동을 계속한다. ‘땅속으로! 땅속으로!’ 이럴 때 보리 낟알 하나는 ‘생명 화살’이라 하겠다. 남을 죽이는 화살이 아니라 자신을 살리는 화살. 어머니 생명의 품으로 파고들어 제가 살고, 세상을 살리는 화살.

나는 우리가 키우는 여러 곡식을 사랑한다. 그 가운데 보리는 존경하고픈 마음까지 든다. 그러면서 이런 생각을 해본다. 내게는 까락에 해당하는 무기가 무엇일까. 자신을 지키면서도 스쳐가는 인연을 소중히 여길 수 있는 힘, 보리밥을 먹으면 조금이나마 길러질까.

자신을 굳건히 지키는 보리까락. 사진 제공·김광화

![[오늘의 급등주] ‘통합 HD현대중공업’ 훈풍에 <br>현대마린엔진 강세](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a5/27/6948a5272273a0a0a0a.jpg)