“고전 발레는 왕족의 힘을 과시하고 그들의 사랑 이야기를 표현한 것이에요. 이런 발레를 어떻게 진화시켜야 요즘 사람들이 쉽게 이해하고, 공유하고 즐길 수 있을지를 고민했죠. 중요한 건 ‘세상과의 소통’이라고 생각했습니다. 결국 발레는 누구에게나 중립적이고 자유롭게 다가설 수 있어야 한다는 결론에 이르렀어요.”

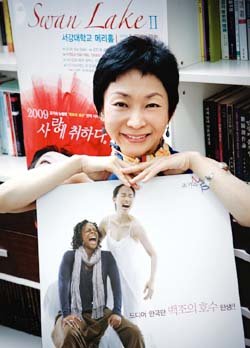

스스로 자신의 무용관을 뜯어고치고, 그것을 ‘뉴 발레’라 마음속에 새겼다. ‘최고의 발레는 발레를 해체하는 것’이라는 생각도 확고해졌다. 뒤이어 과감한 개혁과 파격이 시도됐다. 지난해 ‘백조의 호수-사랑에 반하다’는 뉴 발레의 신호탄. 이어 5월 ‘백조의 호수-사랑에 취하다’를 내놓으며 ‘백조의 호수’라는 기존 틀에 현대사회에서도 겪을 수 있는 ‘현실의 아픔’을 투영시켰다.

‘중립적이고 자유스럽다’는 조 교수의 스타일을 반영하듯 평소 친분이 있던 기업 CEO들도 무용복을 입고 당당히 무대에 올랐다. 힙합의 색도 가미했다. 발레는 ‘격의 없는 안무이고, 아마추어라는 게 전혀 문제 되지 않는 예술’이라는 조 교수의 철학이 묻어나는 공연이었다.

그렇다면 연약한 여인들을 상징하는 백조, 그리고 숭고한 사랑의 대명사라 할 수 있는 여인 오데트와 지그프리드의 사랑, 이를 방해하는 마왕이 등장하는 전체 스토리에서 어떠한 ‘현실적 아픔’을 느낄 수 있는 걸까.

“탤런트 장자연 씨 사건과 같은 연예계의 현실을 생각했어요. 마왕이라는 돈, 권력, 허위 등 유혹의 상징 앞에 순수한 여인이 사랑을 잃고 죽어간다는 것입니다. 공연은 끝났지만 아직도 오데트의 아픔이 느껴져 힘이 드네요.”

순수한 사랑의 의미와 이를 막는 현실의 높은 벽을 보여준 조 교수. 내년 6월에는 3탄인 ‘사랑에 망하다’로 세상과 소통하려 한다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)