![유럽 경제가 장기 불황의 늪에 빠진 데는 독일 입김이 크게 작용했다. 당시 독일을 이끌던 앙겔라 메르켈 총리. [뉴시스]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/61/ea/15/d3/61ea15d31febd2738250.jpg)

유럽 경제가 장기 불황의 늪에 빠진 데는 독일 입김이 크게 작용했다. 당시 독일을 이끌던 앙겔라 메르켈 총리. [뉴시스]

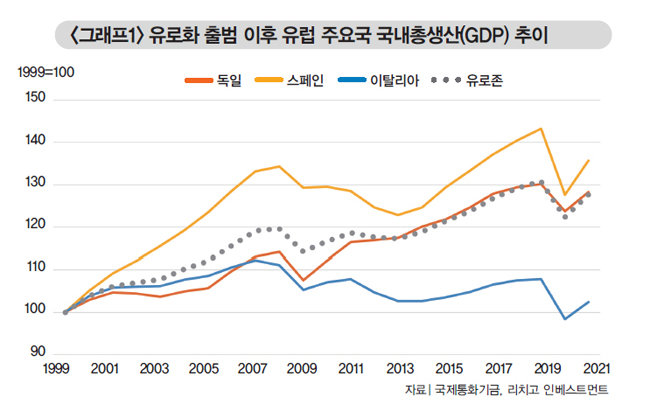

‘그래프1’은 1999년 유로화 출범 이후 유럽 주요국의 국내총생산(GDP) 흐름을 보여주는데, 2008년부터 성장이 사실상 멈춘 것을 알 수 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계경제가 동반 회복됐음에도 왜 유럽만 뒤처지게 됐을까. 원인은 정책 대응 실패에서 찾을 수 있다.

남유럽 국가, 금리인하·환율 조정 못 한 이유

A라는 국가가 부동산시장이 붕괴해 은행까지 연쇄적으로 도산할 위험이 높아졌다고 가정해보자. A국 정책당국이 어려움을 극복할 가장 손쉬우면서도 즉각적으로 내놓을 수 있는 대응 수단은 금리인하다. 예를 들어 정책금리를 5%에서 0%로 내리기만 해도 부동산시장에 온기가 돌고 은행 경영난도 완화될 것이다. 부동산은 어느 나라에서든 워낙 비싼 자산이다 보니 대출 없이 매수하기 어렵기에 대출이자율 인하는 이른바 ‘저가 매수’를 촉발하는 계기로 작동한다.그런데 2011년 남유럽 재정위기 당시 유럽 중앙은행은 반대로 금리인상을 단행했다. 유럽 중앙은행은 독일 프랑크푸르트에 본부가 위치한다는 사실에서 알 수 있듯이, 독일 입김이 강하게 작용한다. 그리고 독일 정책당국은 조금이라도 인플레이션이 생기는 상황을 피하고자 2010년 중동지역의 민주화 혁명으로 국제유가가 오르고 소비자물가가 상승한 것을 계기로 금리인상을 요구했다. 결국 독일 압력에 못 이긴 유럽 중앙은행은 기존 0.25%이던 정책금리를 2011년 7월 0.75%로 0.5%p 인상했다. 금리인상 폭은 크지 않았지만, 이는 결과적으로 “유럽 중앙은행이 남유럽 국가의 어려움을 구원할 생각이 없다”는 신호를 주는 꼴이 됐다. 결국 2011년 여름 그리스와 아일랜드에 이어 이탈리아, 스페인마저 빌린 돈을 갚지 못하며 차례대로 구제금융을 받는 신세가 되고 말았다.

금리인상이 어렵다면 환율 조정도 고려할 만하다. 그리스, 이탈리아, 스페인은 모두 세계적 관광대국이기에 유로화 약세를 유도하면 경기가 빠르게 회복될 수 있었다. 문제는 그리스 등 남유럽 국가 모두 유로화를 쓰고 있어 이 방법을 사용하는 것이 불가능하다는 점이었다.

여기서 더 문제가 된 것이 유럽 중앙은행의 금리인상이다. 미국이나 영국 등 다른 선진국이 정책금리를 제로(0) 수준으로 인하하는 데 반해, 유럽만 금리를 인상하니 유로화 강세가 출현한 것이다. 물론 통화가치 상승이 무조건 나쁘다고 할 수만은 없다. 수입 물가가 안정되고 소비자 구매력이 개선되는 등 긍정적 측면도 적잖다. 그러나 부동산 가격이 폭락하고 은행 연쇄 도산 위험까지 있는 나라의 통화가 강세를 보이면 경제는 더 큰 위험에 처한다. 가계나 기업이 느끼는 실질적인 금리 부담이 높아지기 때문이다.

예를 들어 A국 은행 대출금리가 5%인데, 수입 물가 하락 영향으로 인플레이션율이 0% 수준으로 떨어진다면 실질적인 이자 부담은 5%가 된다. 그리고 만에 하나 소비자물가상승률이 -2%까지 내려가면 실질 이자율은 7%까지 상승한다. 안 그래도 부동산 가격이 하락해 은행들이 대출을 죄는데, 실질금리 부담마저 커지면 이자 및 원금 상환에 부담을 느끼는 이가 늘어날 수밖에 없다.

재정지출마저 줄이자 경제 순식간 망가져

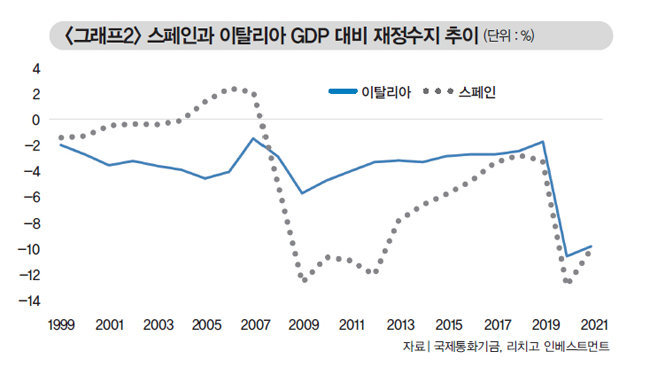

금리인하도 안 되고 환율 조정도 힘들다면 A국에 남은 대안은 재정지출 확대밖에 없다. 즉 정부가 재정적자를 무릅쓰고 돈을 적극적으로 풀어 경기를 살리는 것이다. 주택을 매수하면 보조금을 지급하고, 경영난을 겪는 은행에 구제금융을 제공하는 것 등이 모두 재정정책에 속한다.그러나 2011년에는 이것마저 불가능했다. 돈을 빌려준 독일 등 북유럽 국가가 남유럽 국가에 재정긴축을 요구했기 때문이다. 당시 독일 국민은 ‘흥청망청 과소비하다 망한’ 남유럽 국가들이 제때 돈을 갚지 못하는 것에 불만이 많았고, 재정지출을 줄여 하루라도 빨리 돈을 갚기를 바랐던 것이다.

2011년 남유럽 재정위기 이후 유럽 경제에서 좋은 일을 찾아보기 힘들었다. 2015년 그리스가 가혹한 구조조정에 반발해 유로존을 이탈하기 위한 국민투표를 단행하고, 2016년 영국이 유럽연합(EU)을 탈퇴했으니 말이다. 그렇다면 유럽 경제가 살아나려면 어떤 정책이 필요한지 다음 시간에 살펴보자.

![[영상] “달러 수급 불균형 더 심화… <br>대비 안 하면 자신만 손해”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/52/0d/26/69520d26165ea0a0a0a.png)