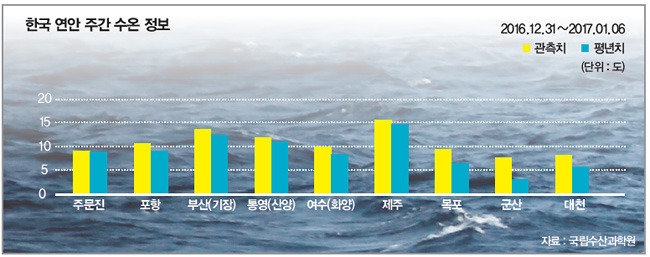

1월에도 바다 표층 수온이 평년보다 높을 것이라는 예측이 나와 연근해 바다 생태계와 어황에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다. 국립수산과학원이 1월 4일 발표한 연근해 수온 예측 결과에 따르면 1월 바다 표층 수온은 서해 근해와 제주 서쪽 일부 해역을 제외하고 평년보다 전반적으로 높을 전망이다.

회유성 어종 오징어, 남하 늦어질듯

북극진동은 북극과 북반구 중위도 지역의 기압이 상반돼 찬 공기가 남하하는 현상으로, 이를 계량화한 지수의 값이 양(+)이면 중위도 지역의 기온이 상승한다. 2월에는 북극진동이 음(-)의 값으로 바뀌고 제트기류가 약해져 한파가 찾아오면서 연근해가 모두 평년보다 낮은 저수온 현상을 보이겠다고 국립수산과학원은 예상했다.

바다 표층 수온이 올라가면 연근해 어업에 어떤 영향을 미칠까. 먼저 동해의 대표 어종인 오징어의 서식과 이동 경로 변화를 예측할 수 있다.

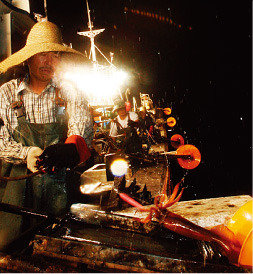

회유성 어종인 오징어는 수온 12~18도가 최적 서식 조건이다. 오징어는 낮에는 수심 200~300m에 머물다 밤이 되면 20m 안팎의 비교적 얕은 바다로 올라온다. 동해에서는 50m 이내 상층에 주로 분포한다.

겨울철 동해로 유입된 오징어는 군집생활을 하다 바다 수온이 내려가는 12~1월 즈음 동해 남부 해역으로 남하한다. 멀리는 남해나 동중국해까지 이동해 먹이활동을 벌인다. 바다 수온이 낮았던 2014, 2015년에는 남해와 동해 남부에서 어장이 형성됐다. 김중진 국립수산과학원 연근해자원과 연구사는 “올해 예측처럼 동해 바다 표층 수온이 평년보다 2도 정도 올라간다면 회유 시기가 늦어져 오징어가 동해 중부지역에 오랫동안 머물 가능성이 있다”고 말했다.

오징어와 함께 동해를 대표하는 어종인 명태는 바다 수온이 올라가면 더욱 ‘귀하신 몸’이 될 전망이다. 1980년대 동해에서 매년 20만∼30만t가량 잡히던 ‘국민 생선’이었으나 지금은 거의 잡히지 않는다. 명태는 2~10도 찬물을 좋아하는 냉수성 물고기로, 동해에서 수심 200m 이하 깊은 바다에서 산다.

그나마 집 나간 명태를 만나볼 수 있는 것은 명태 양식을 통해서다. 지난해 인공적으로 수정란을 생산, 부화한 어린 명태를 어미로 키워 다시 수정란을 생산하는 완전양식 기술이 개발되면서 2018년부터 대량 생산이 가능하게 됐다. 이르면 2020년 국내산 양식 명태가 우리 밥상에 오를 것으로 예상된다.

명태 양식을 위해 살아 있는 명태를 구하려는 노력을 살펴보면 자연산 명태가 얼마나 귀한지 알 수 있다. 동해수산연구소가 동해안 어민에게 거액의 현상금까지 내건 끝에 자연산 명태 암컷 1마리를 겨우 구하고, 수정란 53만 개를 확보해 1세대 인공종자 생산에 성공했다. 이후 길이 20cm까지 키운 1세대 1만5000마리를 강원 고성 앞바다에 방류했다. 현재 시중에 유통되는 명태의 90%가량은 러시아산이다.

한반도 ‘물고기 지도’ 지각변동

지난해 3월 제주 동북쪽 해역에서 ‘바다의 로또’라 부르는 참다랑어가 한꺼번에 250t이나 잡혀 화제가 됐다. 참다랑어는 태평양과 대서양에 주로 사는 난류성 어종이지만 남해안 수온이 상승하면서 제주 해역까지 올라온 것이다.

수온 상승의 여파는 연근해 어업생산량에도 영향을 미치고 있다. 한국해양수산개발원이 최근 발표한 바에 따르면 지난해 연근해 어업생산량이 90만t에 그칠 것으로 보인다. 100만t 아래로 떨어진 것은 1972년 95만6000t 이후 44년 만이다. 연근해 어업생산량은 70년대 120만t, 80년대 152만t까지 증가했지만 바다 환경 변화, 자원 남획, 중국 어선들의 불법조업 등이 겹치면서 90년대 137만t, 2000년대 115만t으로 하향 곡선을 그리고 있다.

해양수산 전문가들은 “연근해 어업생산량 100만t은 어획 기술이 고도화된 이후 마지노선이었다”며 “지속가능한 수산업을 위해서는 바다 주변 환경에 대한 과학적 분석을 바탕으로 연근해 어류 자원을 철저히 관리해야 한다”고 입을 모은다.