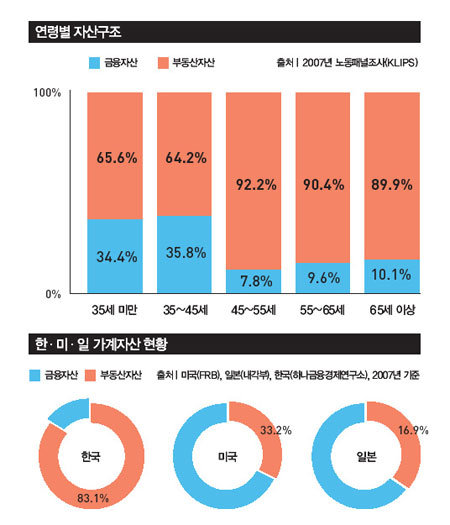

한국인의 부동산 사랑은 유별나다. 전체 가계자산에서 부동산 비중이 80%를 넘는다. 미국이나 일본과 비교하면 어느 수준인지 알 수 있다. 미국은 전체 가계자산에서 부동산 비중이 33%에 불과하고, 일본은 금융자산을 제외한 비금융자산이 전체 자산에서 39% 정도를 차지한다.

그런데 더 큰 문제는 가계자산의 부동산 편중이 나이 들수록 심해진다는 점이다. 한국 가구주의 연령별 자산 구조를 살펴보면, 45세 이전까지는 전체 가계자산에서 부동산 비중이 65%지만, 45세를 넘어서면서 90%가량 된다.

40대 이전 젊은이의 부동산 비중이 낮은 이유는 그들이 구입할 만한 부를 축적하기 전에 부동산 가격이 너무 많이 올라 구입 시기를 놓쳤기 때문이다. 반면 45세 이상 가구주는 경제활동을 하던 시기에 부동산이 다른 투자 대상보다 안정적이고 높은 수익을 가져다준 데다, 당시 싸게 구입해둔 주택 등 부동산 가격이 2000년대 이후 급등한 덕이다.

이유야 어찌 됐든, 은퇴를 앞둔 시점에 가계자산 대부분이 부동산에 몰려 있기 때문에 이를 어떻게 활용하느냐에 따라 노후생활의 성패가 갈린다. 만약 부동산을 말 그대로 움직이지 않는 자산으로 방치하면 노후생활의 걸림돌이 될 것이다. 그러나 이를 잘 이용해 은퇴 후 필요한 현금 흐름을 만들어낼 수 있다면 생활을 윤택하게 할 버팀목이 될 것이다.

# 현금 흐름 창출, 집 크기를 줄여라

은퇴자 중에는 자식과 손자·손녀가 놀러 오면 재워야 할 방이 모자랄까 봐 큰 집에 산다고 말하는 사람이 있다. 자식은 부모에게서 독립해 나갔는데, 부모는 여전히 자식에게서 독립하지 못한 것이다. 은퇴 후 내 집에 살 사람은 나와 배우자 두 사람뿐이다. 집도 여기에 맞춰 적당한 크기로 물색하는 게 좋다. 큰 집으로 자존심을 세우던 시대는 끝났다. 이제는 집 크기에 사람을 맞추려 하지 말고, 사람에게 집을 맞추는 지혜가 필요하다.

그러면 새로운 보금자리로 언제쯤 옮기는 것이 좋을까. 보통은 막내가 결혼하고 나서 주택 규모를 줄이는 게 바람직하다. 자녀 중심의 집안 구조를 부부 중심으로 바꾸는 계기로 삼을 수도 있다.

주택 규모를 줄이면 크게 세 가지 이점이 있다. 첫째, 주택 규모를 줄여 마련한 목돈을 노후생활을 위한 기초자금으로 활용할 수 있다. 2011년 4월 서울시 아파트 매매가격을 기준으로 계산해보면, 30평형대 아파트에서 20평형대로 주택 규모를 줄이면 약 9000만 원의 목돈이 생긴다. 전세도 30평형대에서 20평형대로 줄이면 약 5000만 원의 목돈을 마련할 수 있다.

둘째, 주택 규모를 줄인 만큼 주거비도 준다. 부동산 전문 사이트 부동산114에 따르면, 아파트를 30평형대에서 20평형대로 줄이면 각종 관리비와 세금을 합쳐 연간 500만 원가량 주거비를 절약할 수 있다.

셋째, 주택 규모를 줄이면 가사노동에 들어가는 시간도 줄어 그만큼 여가활동 시간을 늘릴 수 있다.

# 내 집에 살면서 연금도 받고

은퇴를 앞두고 부동산 비중을 줄이라고 하지만, 은퇴자가 가진 부동산이라고 해봐야 대부분 현재 사는 집이 다라는 점을 감안한다면 이 역시 쉽지 않다. 하지만 사는 집을 담보로 연금을 받는 주택연금제도를 도입한 덕에 사정이 달라졌다. 주택연금은 정부가 보증하는 역모기지론으로, 부부 모두 60세 이상이고 9억 원 이하 주택을 한 채 보유한 고령자 가구가 대상이다. 주택연금 가입자는 주택을 담보로 제공하고, 주택금융공사의 보증 아래 평생 연금 지급을 보장받는다.

처음부터 주택연금제도에 관심을 갖는 사람이 많았던 것은 아니다. 2007년 7월 이 제도를 도입한 이후 2008년까지는 가입 건수가 700건에 불과했다. 하지만 2009년부터 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 갑자기 가입 건수가 늘어난 데는 부동산 시장 하락이 한몫했다. 주택연금제도에서 연금 수령액은 집값이 높을수록 많아지기 때문. 집값이 더 떨어지기 전에 서둘러 가입한 사람이 늘었다는 얘기다.

대출금 상환 조건도 가입자에게 유리하게 돼 있다. 가입자가 원하면 언제든 대출금을 상환할 수 있으며, 가입자가 사망해도 배우자에게 연금을 계속 지급한다. 가입자와 배우자가 모두 사망하면 주택금융공사가 해당 주택을 매각해 대출금을 회수하고, 남은 돈은 상속인에게 지급한다. 이때 주택을 매각한 대금이 대출금 잔액보다 적은 경우에도 상속인에게 부족분을 청구하지 않는다. 즉, 집값이 오를 때는 이익을 향유하면서, 집값이 떨어질 때는 추가 책임을 지지 않는 것이다. 주택연금 가입자가 손해 볼 것이 별로 없는 연금상품인 셈이다.

그럼에도 고령자가 선뜻 주택연금에 가입하지 못했던 것은 자식에게 집 한 채는 물려줘야 한다는 주택 상속에 대한 뿌리 깊은 고정관념 탓이다. 실제로 주택연금을 신청할 때 자식 눈치가 가장 많이 보인다고 한다. 하지만 수명이 늘어나면서 이런 생각에도 변화가 일고 있다. 만약 90세까지 산다면 자식 나이가 60세쯤 되는데, 이때 집 한 채 물려주는 게 무슨 의미가 있을까 하는 생각이 그것이다. 실제 조사에서도 주택을 상속하겠다는 고령자 수가 2008년 87.2%에서 2010년 79.1%로 감소한 것으로 나타났다.

주택연금제도와 유사한 것으로 농지연금제도가 있다. 이것은 농지를 담보로 농촌에 거주하는 고령 농업인에게 연금을 지급하는 일종의 역모기지론이다. 매달 연금을 받으면서도 농지 소유권을 갖고 농사를 짓거나 임대하면서 추가 소득을 올릴 수 있기 때문에 농업인 사이에서 반응이 좋다.

* 미래에셋 투자교육연구소 은퇴교육센터장으로 일반인과 근로자를 대상으로 한 은퇴교육과 퇴직연금 투자교육을 실시하고 있다.