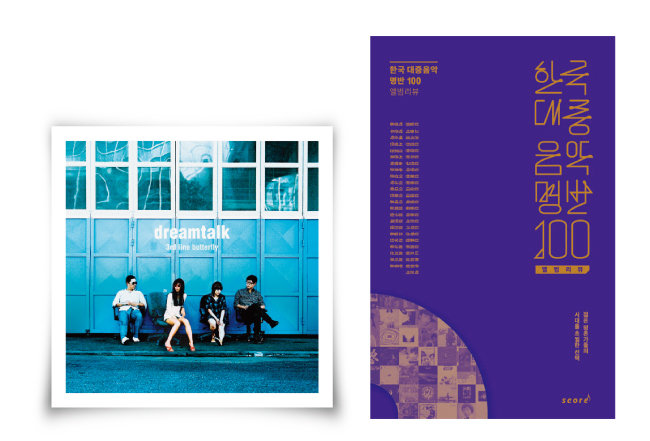

음악 저널리즘이 발달한 국가일수록 이런 리스트가 많다. 음악지라면 매년 그해의 앨범과 노래의 순위를 뽑고, 심심하면 이런저런 테마를 붙여 리스트를 만든다. 잡지는커녕, 웹진조차 존재감이 희미한 한국에서는 좀처럼 만나기 힘든 게 이 리스트다. 미래에 편지를 띄울 기회가 거의 없는 것이다. 평론가, 기자, PD, 애호가 등 음악을 사랑해 음악에 대해 이야기하는 게 업이 된 47명이 모여 없는 기회를 만들었다. 편지를 써 병에 담았다. ‘한국 대중음악 명반 100’이라는, 책의 형태를 빌려.

양희은부터 3호선 버터플라이까지

선정 방식은 이렇다. 프로젝트 참여진이 각자 명반 100장을 선정하고 앨범별로 12점에서 2점을 배점했다. 여기에 각 앨범이 지명된 횟수의 2배수를 더해 점수를 낸 뒤 최종 순위를 매겼다. 개개인이 생각하는 중요도와 그 생각의 교집합이 더해진 선정 방식이다. 그렇게 나온 리스트를 살펴본다. 당연한 듯 올라야 할 앨범이 대부분이다. 때로는 의외의 앨범이 의외의 순위에 놓인 경우도 있다.

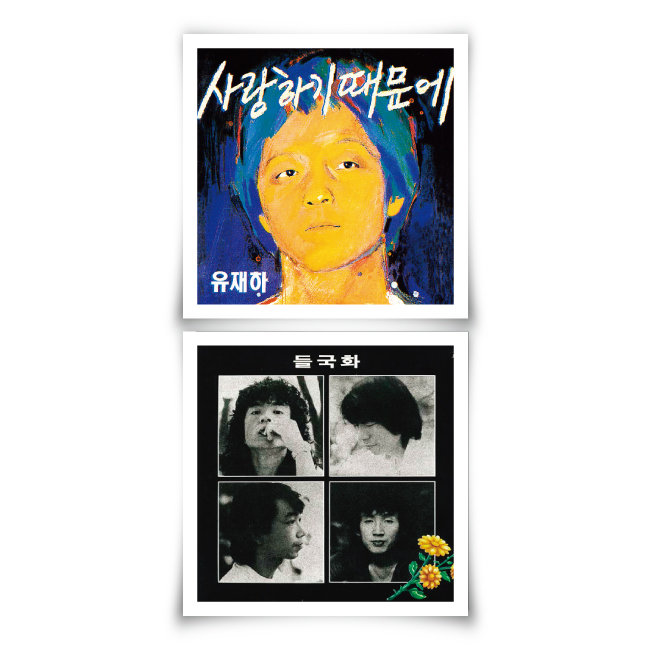

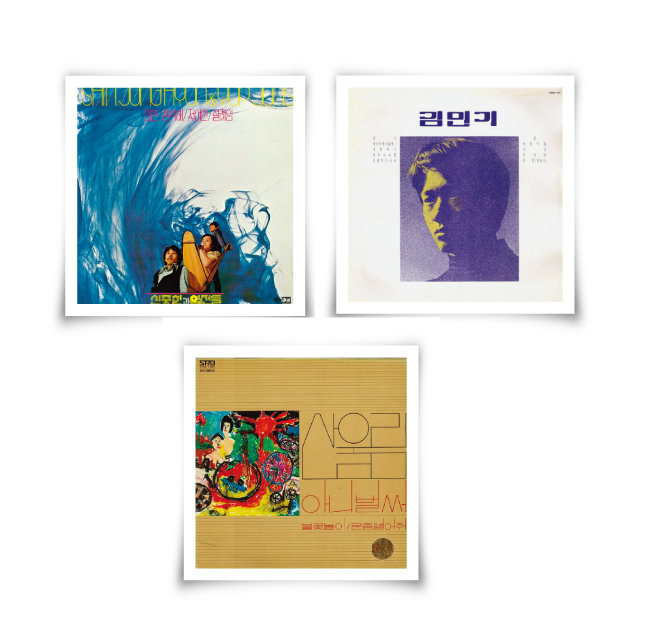

유재하 1집, 들국화 1집, 신중현 ‘미인’, 김민기 1집, 산울림 1집이 1위부터 5위까지 차지했다. 순위에 이견이 있을지라도 당연히 상위를 차지해야 할 앨범들이다. 당대의 반향과 후대의 영향 면에서 절대적 위치를 차지하는, 말 그대로 명반이다.

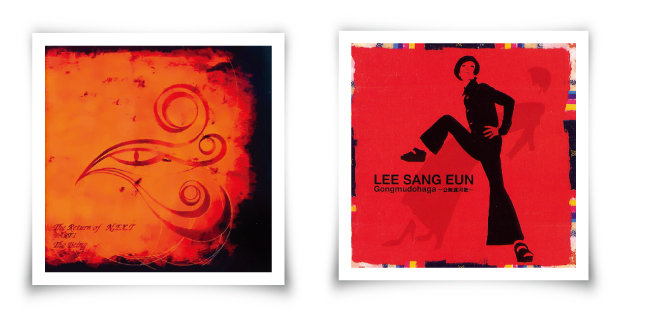

2010년대도 끝나가는 지금, ‘과거’ 영역에서 가장 끝자락을 차지하는 1990년대 작품 가운데 가장 높은 순위를 차지한 앨범이 넥스트의 ‘The Return of N.EX.T Part 1: The Being’이라는 사실은 이채롭다. 9위다. 반면 1990년대 하면 딱 떠오를, ‘서태지와 아이들’의 데뷔 앨범은 22위다. 4년 전 이맘때 전해진 신해철의 때 이른 죽음이 준 충격이 어느 정도였는지 알 수 있는 대목이다.

여성 음악인의 작품으로는 이상은의 ‘공무도하가’, 장필순의 ‘나의 외로움이 널 부를 때’가 나란히 10위와 11위를 차지했다. “‘공무도하가’는 결코 문제작이 아니었다. 그것은 너무 자연스럽게 물 흐르듯이 걸작이 됐다”(평론가 윤호준). “신선한 포크와 싱어송라이터의 전범이 된 장필순은 누군가와의 비교 대상에서 누군가의 기준으로 변한 것이다”(평론가 나도원). 여성 음악인의 비중과 힘이 그 어느 때보다 높아지고 있는 현 음악계에서 이 두 명반을 요약하는 적확한 시선이다.

10년 전 조사와 지금의 차이

이 글을 기록의 의미로 시작한 이유는 두 가지다. 대중음악의 계보를 찾아 헤맬 미래 청자에게 ‘한국 대중음악 명반 100’이 좋은 자료가 되리라 믿기 때문이 첫째다. 둘째는 정확히 10년 전 같은 리스트가 나왔기 때문이다. 2008년 발간된 ‘한국 대중음악 100대 명반 음반리뷰’가 그것이다. 그때는 필진 21명이 참여했으며, 이 중 10여 명이 ‘한국 대중음악 명반 100’에도 참여했다.

이 두 개의 리스트를 비교하면, 10년 전 시선과 지금의 그것으로 돌아본 한국 대중음악사의 차이와 변화가 느껴진다. 그때와 지금, 1위와 2위가 바뀌어 있다. 10년 전에는 들국화가 1위를, 유재하가 2위를 차지했다. 1990년대 후반 음악잡지 ‘서브’의 같은 기획에서도 들국화가 1위였다.

두 기획에 모두 참여한 내 개인용컴퓨터에서 옛 파일을 검색해봤다. 2008년에 참여했을 때는 나도 들국화를 1위로 꼽았다. 이번에는 유재하였다. 그때는 음악과 세상의 관계가 지금보다 중요한 덕목이었다. ‘그것만이 내 세상’에 담긴, 1980년대 중·후반 대한민국의 포효는 2008년에도 유효했다.

그렇다면 지금은? 음악이 꼭 세상과 연결될 필요는 없는 것처럼 보인다. 그것보다 일상의 감정을 얼마나 공감되게 표현하는지가 중요해졌다. 우리는 그때보다 훨씬 강한, 개인의 시대를 살고 있는 것이다. 들국화와 유재하의 앨범은 모두 비슷한 시기에 발매됐지만 유재하는 사회에서 분리된 개인을 그렸다. 전에 없던 음악적 문법으로 ‘탈관습’에 대한 갈망을 해결했다. 유재하 자체가 하나의 문법이 됐다. 현 대중음악이 놓을 수 없는, 그런 문법이 됐다. 그렇기에 그 10년 사이, 유재하는 끊임없이 재해석되고 재평가됐으며, 미디어를 통해 당대 대중에게 성공적으로 스며들 수 있었다.

다른 순위의 음반도 그렇다. 지금 순위와 그때 순위를 비교해보면 한국 대중의 무의식이 음악을 통해 걸어온 길이 그려진다. 지금의 기록에 10년 전 기록이 깃들어 또 하나의 의미를 빚는다. 그 의미를 통해, 과거가 현재에 드리우는 울림을 그려본다. 세상이 변한 만큼의 거리를 재본다.